「ロービジョンケア・ハブ」インタビュー②

番組担当の目黒です。

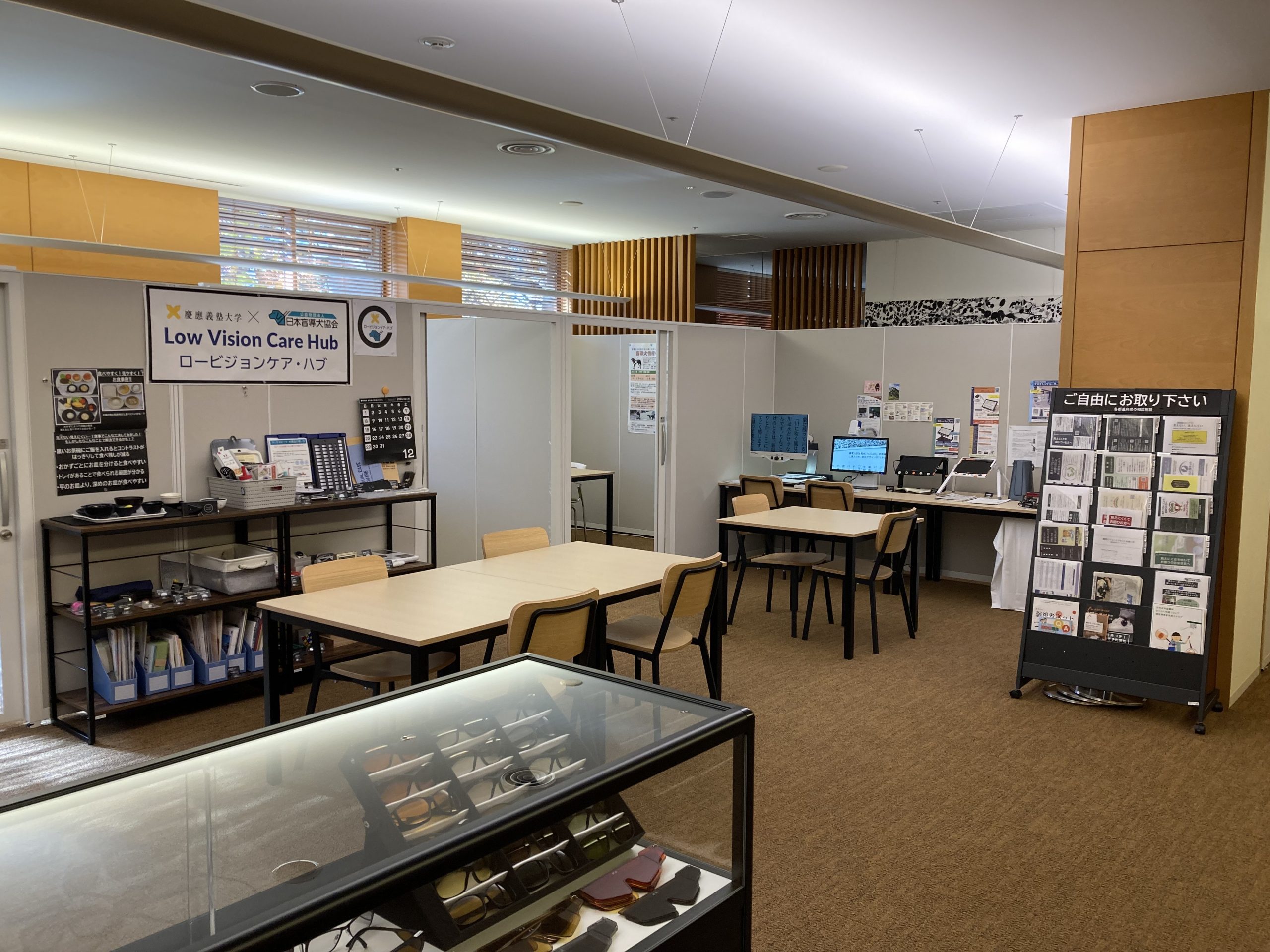

昨日に引き続き、慶應義塾大学病院内に2024年7月1日に開設された「ロービジョンケア・ハブ」という場所についてお伝えします。

「ロービジョンケア・ハブ」は、慶應義塾大学眼科学教室と公益財団法人日本盲導犬協会が2024年4月1日に開始した共同研究「ロービジョンケアに対するカウンセリング効果の研究」をもとに、ロービジョンケアを必要とする多くの視覚障害の方々に対して、福祉、教育、就労、生活の工夫など様々な分野の情報を病院内で提供し、地域の支援機関や団体へつなぐハブ拠点となることを目的として運営されています。

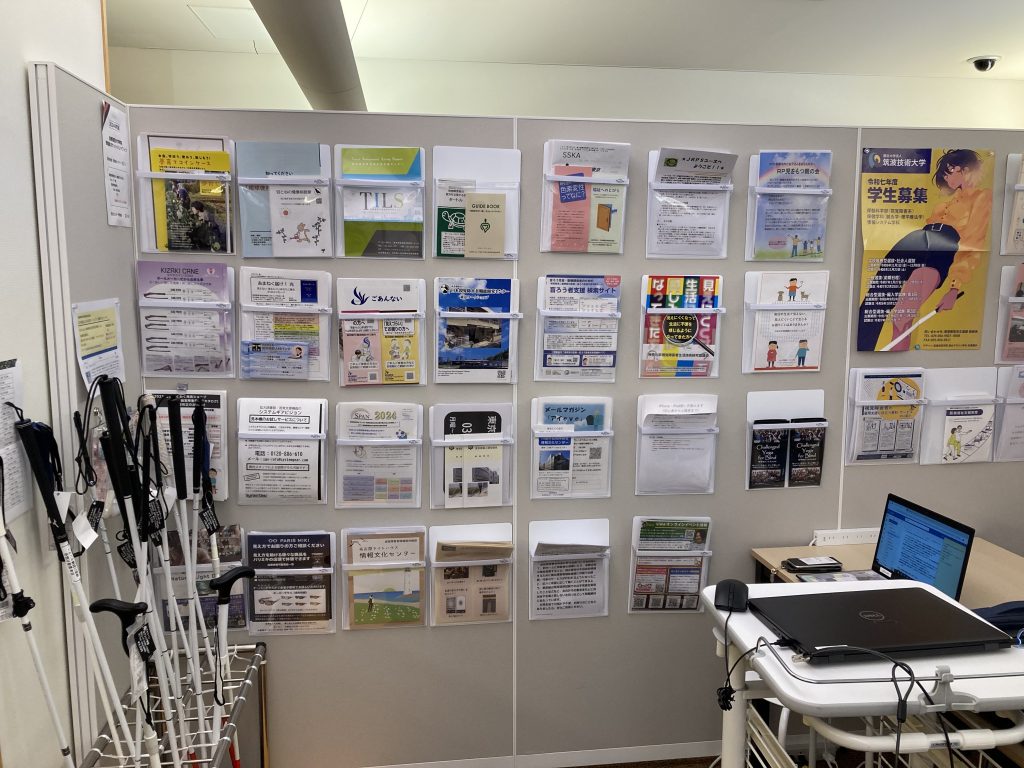

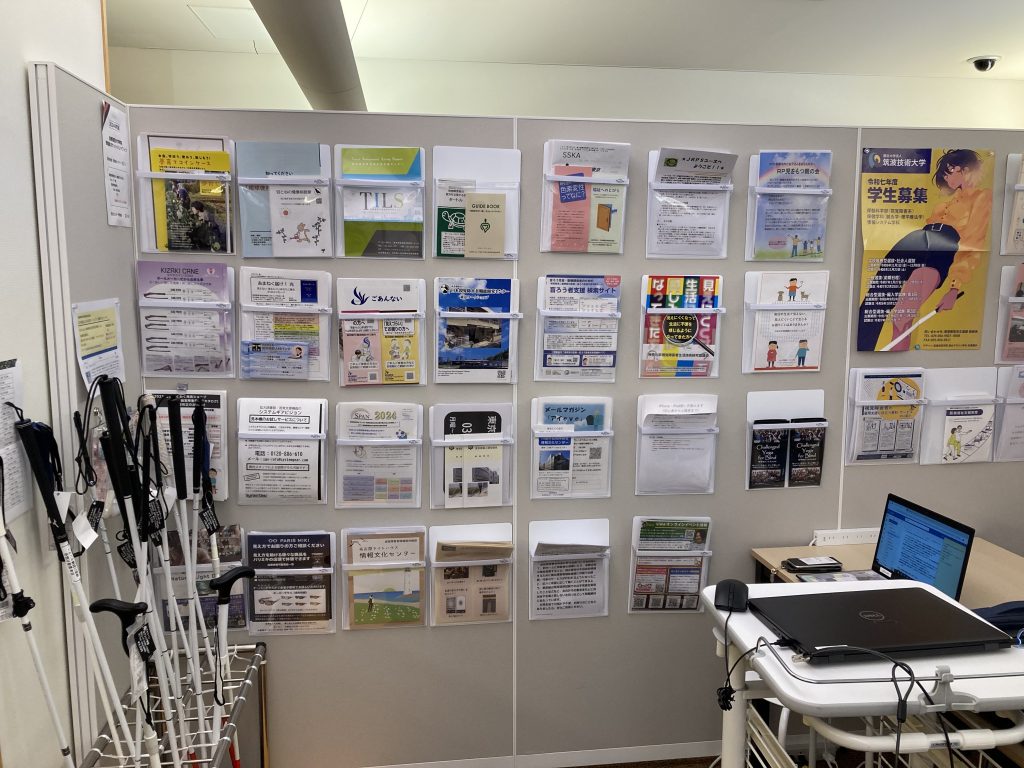

「ロービジョンケア・ハブ」のスペースには、拡大読書器やルーペ、全国のスマートサイトのリーフレット、日常生活で役に立つ便利グッズ、多種多様な白杖などがあり、実際に手に取って体験することができます。

(様々な種類の白杖があります。)

(様々な種類の白杖があります。)

今回も、「ロービジョンケア・ハブ」で働く、視覚障害当事者で相談員の金澤さん、山本さん、公益財団法人日本盲導犬協会の堀江さんにインタビュー。

開設から5か月以上が経ち、「ロービジョンケア・ハブ」は今どんな場所になっているのか。お話を伺いました。

——ロービジョン者はどんなきっかけで「ロービジョンケア・ハブ」を知って訪れることが多いのでしょうか。

(金澤さん)視覚障害関係の団体などのメーリングリストがあって、そこに出した「ロービジョンケア・ハブ」を案内した投稿や取材を受けたテレビやラジオを見聞きして来ていただいた方などもおられます。中にはラジオを聞いて県をまたいで遠方からいらしたり、お友達から聞いてこられた方など様々ですね。

(山本さん)あと、「ロービジョンケア・ハブ」は、ホームページのほかに、SNSのアカウントを持っていて、FacebookとXとInstagramがあるのですが、Xの投稿を見て来ましたっておっしゃってくれた方に何名か出会いました。

——当事者の視点に立つと、「ロービジョンケア・ハブ」を知るためには、自分で情報を調べたり、団体に参加したり、1歩目は自分から動かないといけないですよね。でも、落ち込んで、どうしようってなっているまま動けない方も結構いるのではないかなと思います。

(金澤さん)それは多いと思います。

——そういう方に対して何かかけたい言葉や、アドバイスはありますか。

(金澤さん)やっぱり1人で悩まないでほしい。それから、色々なものを諦めないでほしいです。色々なことに取り組んでいる視覚障害の人たちもたくさんいるので、知ってほしいなと思います。相談者のなかにはゴルフもテニスもスキーもやっていたけど諦めたっていう方がいて。視覚障害者の中でもそういうグループはいっぱいあるから、連絡先をお知らせしたのですが、すごく喜んでいただけました。見えなくなってできないこともあるとは思いますが、自分で考えて諦めてしまって、全部できないって思わないで、ちょっと誰かに話してみると、必ずどこかには繋がっていくかなと思います。

(山本さん)落ち込んでしまう期間は、それは必要な期間だと思うんです。でも、知ることも大事だなと思っています。例えば、スマートフォンの進化であったり、便利なグッズがあったり、 拡大読書器っていうものもあったり、音声で情報を得られたり。そういうものがあるっていうことを知ると、少し希望が見えてくるかもしれません。

あとは、そういったものを取り入れる際に、ほんの少し努力して練習してみると、生活がちょっと改善されて、 気分も前向きになれるような気が私はしています。

(金澤さん)自分もそうだったのですが、 私も見えなくなって、スキーなんか絶対できないって思っていたけど、視覚障害者スキー協会みたいなのがあって、一緒に滑ってくれる人たちがいるんです。1人ではできなくても、その見える人と一緒だったら、できることがこんなにあるんだなっていうのは、身をもって実感しました。

(相談員さんに相談ができるスペースです。)

(相談員さんに相談ができるスペースです。)

——「ロービジョンケア・ハブ」が展示している道具について、様々なものが開発されている途中ですが、価格の面で足踏みしてしまう人も多いと思います。

開発団体や企業、行政に向けて、伝えたいことはありますでしょうか。

(金澤さん)視覚障害と言っても、見え方も様々、生活も様々で、受けたい支援も個別に違うと思うんですね。視覚障害者だからこれが必要っていうものもあるかもしれないけれど、日常生活用具をこれこれこれって決めるんじゃなくて、金額を決めて、それぞれその人にとって必要なものを用具として給付してもらえるように変えていった方がいいかなってずっと思っています。

——「ロービジョンケア・ハブ」は東京都にありますが、支援の地域差についてはどう思いますか。

(山本さん)都内だけではなく、地方の方もいらしてお話を聞く機会がある時に、地方は車社会で、例えば、誰かにお願いしないと家からお買い物に行けないとか。同行援護の制度も利用したいけれど、ヘルパーさんが地域によっては数名しかいなくて人員が全く足りてないっていう現実も知りました。

(金澤さん)やっぱり車で来てもらえるようにしてほしいっていうのは、もう昔から地方の視覚障害者の間では 希望が出されていて、国にも声は届いているんですけれども、なかなか色々な面もあって、同行援護のガイドヘルパーさんが運転することはなかなか許可されないのが現状ですね。

(堀江さん)大学病院の中にこのように視覚リハに繋がれる場所があると理想的だと思いますね。それぞれ地域ごとに拠点となるような視覚障害の専門施設には相談や訓練を受けることができるところがあるので、地域のどの眼科からも「スマートサイト」を活かして、地域にいる患者さんたちが必ず繋がれるようにするといいなと思います。

(金澤さん)私も前職の時に都内の大学病院を含めた病院から呼ばれて、視覚障害の入院患者さんの相談などを受けたりしていました。そのようなことは他の地域でも当事者がやっているところはあります。だけど、眼科で視覚障害当事者が常駐しているっていうのは、本当に少ないと思いますね。

(様々な団体や施設などのリーフレットが置いてあります。)

(様々な団体や施設などのリーフレットが置いてあります。)

「ロービジョンケア・ハブ」は、慶應義塾大学病院、3号館南棟3階3Yにあります。

詳しくは「ホームページ」をご確認ください。

「ロービジョンケア・ハブ」という試みが、たくさんの人に知られて、たくさんの人のハブになることを心から願っています。

昨日に引き続き、慶應義塾大学病院内に2024年7月1日に開設された「ロービジョンケア・ハブ」という場所についてお伝えします。

「ロービジョンケア・ハブ」は、慶應義塾大学眼科学教室と公益財団法人日本盲導犬協会が2024年4月1日に開始した共同研究「ロービジョンケアに対するカウンセリング効果の研究」をもとに、ロービジョンケアを必要とする多くの視覚障害の方々に対して、福祉、教育、就労、生活の工夫など様々な分野の情報を病院内で提供し、地域の支援機関や団体へつなぐハブ拠点となることを目的として運営されています。

「ロービジョンケア・ハブ」のスペースには、拡大読書器やルーペ、全国のスマートサイトのリーフレット、日常生活で役に立つ便利グッズ、多種多様な白杖などがあり、実際に手に取って体験することができます。

(様々な種類の白杖があります。)

(様々な種類の白杖があります。)今回も、「ロービジョンケア・ハブ」で働く、視覚障害当事者で相談員の金澤さん、山本さん、公益財団法人日本盲導犬協会の堀江さんにインタビュー。

開設から5か月以上が経ち、「ロービジョンケア・ハブ」は今どんな場所になっているのか。お話を伺いました。

——ロービジョン者はどんなきっかけで「ロービジョンケア・ハブ」を知って訪れることが多いのでしょうか。

(金澤さん)視覚障害関係の団体などのメーリングリストがあって、そこに出した「ロービジョンケア・ハブ」を案内した投稿や取材を受けたテレビやラジオを見聞きして来ていただいた方などもおられます。中にはラジオを聞いて県をまたいで遠方からいらしたり、お友達から聞いてこられた方など様々ですね。

(山本さん)あと、「ロービジョンケア・ハブ」は、ホームページのほかに、SNSのアカウントを持っていて、FacebookとXとInstagramがあるのですが、Xの投稿を見て来ましたっておっしゃってくれた方に何名か出会いました。

——当事者の視点に立つと、「ロービジョンケア・ハブ」を知るためには、自分で情報を調べたり、団体に参加したり、1歩目は自分から動かないといけないですよね。でも、落ち込んで、どうしようってなっているまま動けない方も結構いるのではないかなと思います。

(金澤さん)それは多いと思います。

——そういう方に対して何かかけたい言葉や、アドバイスはありますか。

(金澤さん)やっぱり1人で悩まないでほしい。それから、色々なものを諦めないでほしいです。色々なことに取り組んでいる視覚障害の人たちもたくさんいるので、知ってほしいなと思います。相談者のなかにはゴルフもテニスもスキーもやっていたけど諦めたっていう方がいて。視覚障害者の中でもそういうグループはいっぱいあるから、連絡先をお知らせしたのですが、すごく喜んでいただけました。見えなくなってできないこともあるとは思いますが、自分で考えて諦めてしまって、全部できないって思わないで、ちょっと誰かに話してみると、必ずどこかには繋がっていくかなと思います。

(山本さん)落ち込んでしまう期間は、それは必要な期間だと思うんです。でも、知ることも大事だなと思っています。例えば、スマートフォンの進化であったり、便利なグッズがあったり、 拡大読書器っていうものもあったり、音声で情報を得られたり。そういうものがあるっていうことを知ると、少し希望が見えてくるかもしれません。

あとは、そういったものを取り入れる際に、ほんの少し努力して練習してみると、生活がちょっと改善されて、 気分も前向きになれるような気が私はしています。

(金澤さん)自分もそうだったのですが、 私も見えなくなって、スキーなんか絶対できないって思っていたけど、視覚障害者スキー協会みたいなのがあって、一緒に滑ってくれる人たちがいるんです。1人ではできなくても、その見える人と一緒だったら、できることがこんなにあるんだなっていうのは、身をもって実感しました。

(相談員さんに相談ができるスペースです。)

(相談員さんに相談ができるスペースです。)——「ロービジョンケア・ハブ」が展示している道具について、様々なものが開発されている途中ですが、価格の面で足踏みしてしまう人も多いと思います。

開発団体や企業、行政に向けて、伝えたいことはありますでしょうか。

(金澤さん)視覚障害と言っても、見え方も様々、生活も様々で、受けたい支援も個別に違うと思うんですね。視覚障害者だからこれが必要っていうものもあるかもしれないけれど、日常生活用具をこれこれこれって決めるんじゃなくて、金額を決めて、それぞれその人にとって必要なものを用具として給付してもらえるように変えていった方がいいかなってずっと思っています。

——「ロービジョンケア・ハブ」は東京都にありますが、支援の地域差についてはどう思いますか。

(山本さん)都内だけではなく、地方の方もいらしてお話を聞く機会がある時に、地方は車社会で、例えば、誰かにお願いしないと家からお買い物に行けないとか。同行援護の制度も利用したいけれど、ヘルパーさんが地域によっては数名しかいなくて人員が全く足りてないっていう現実も知りました。

(金澤さん)やっぱり車で来てもらえるようにしてほしいっていうのは、もう昔から地方の視覚障害者の間では 希望が出されていて、国にも声は届いているんですけれども、なかなか色々な面もあって、同行援護のガイドヘルパーさんが運転することはなかなか許可されないのが現状ですね。

(堀江さん)大学病院の中にこのように視覚リハに繋がれる場所があると理想的だと思いますね。それぞれ地域ごとに拠点となるような視覚障害の専門施設には相談や訓練を受けることができるところがあるので、地域のどの眼科からも「スマートサイト」を活かして、地域にいる患者さんたちが必ず繋がれるようにするといいなと思います。

(金澤さん)私も前職の時に都内の大学病院を含めた病院から呼ばれて、視覚障害の入院患者さんの相談などを受けたりしていました。そのようなことは他の地域でも当事者がやっているところはあります。だけど、眼科で視覚障害当事者が常駐しているっていうのは、本当に少ないと思いますね。

(様々な団体や施設などのリーフレットが置いてあります。)

(様々な団体や施設などのリーフレットが置いてあります。)「ロービジョンケア・ハブ」は、慶應義塾大学病院、3号館南棟3階3Yにあります。

詳しくは「ホームページ」をご確認ください。

「ロービジョンケア・ハブ」という試みが、たくさんの人に知られて、たくさんの人のハブになることを心から願っています。