「ロービジョンケア・ハブ」インタビュー①

番組担当の目黒です。

本日から2回に渡って、慶應義塾大学病院内に2024年7月1日に開設された「ロービジョンケア・ハブ」という場所についてお伝えします。

「ロービジョンケア・ハブ」は、慶應義塾大学眼科学教室と公益財団法人日本盲導犬協会が2024年4月1日に開始した共同研究「ロービジョンケアに対するカウンセリング効果の研究」をもとに、ロービジョンケアを必要とする多くの視覚障害の方々に対して、福祉、教育、就労、生活の工夫など様々な分野の情報を病院内で提供し、地域の支援機関や団体へつなぐハブ拠点となることを目的として運営されています。

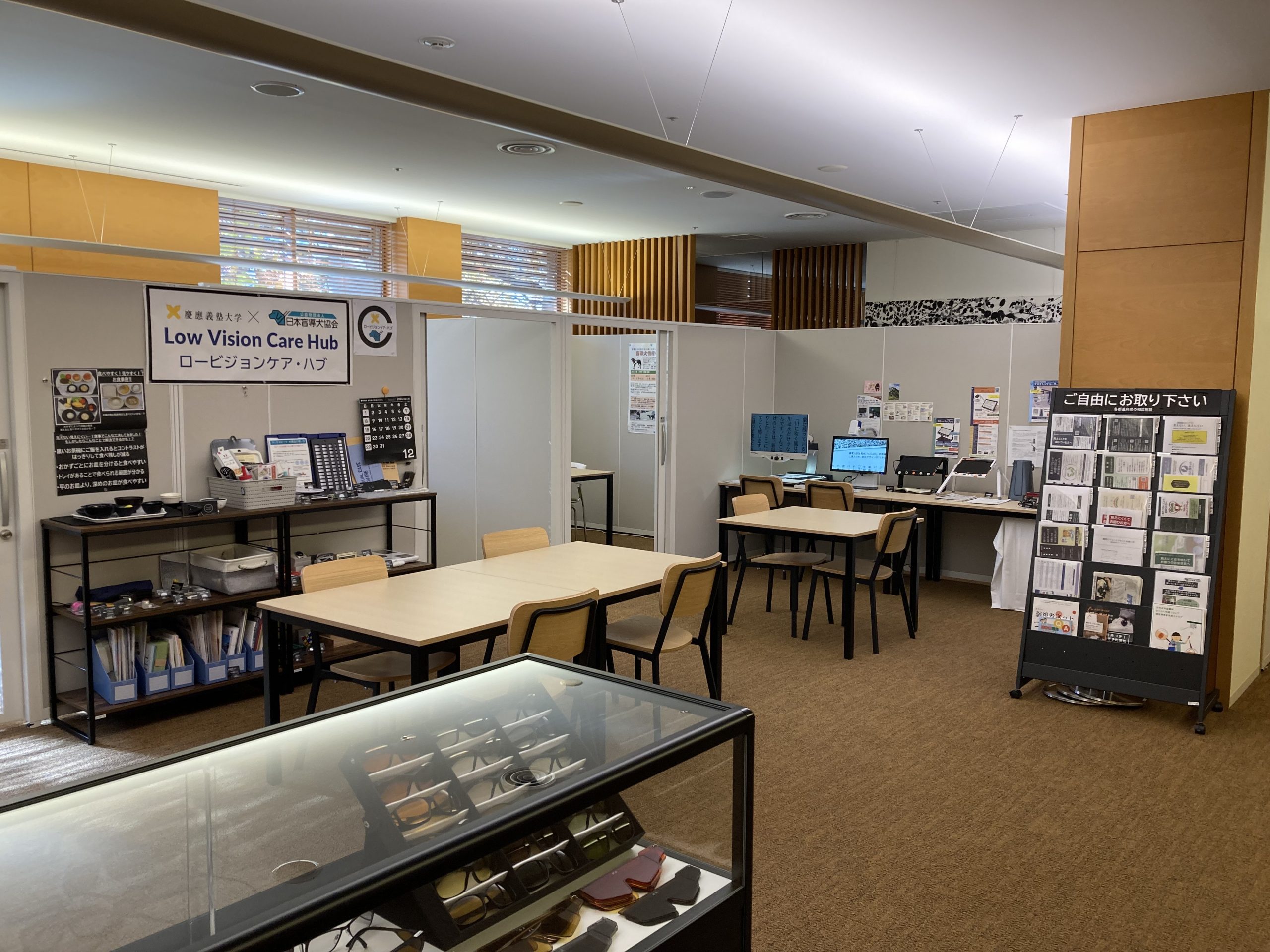

「ロービジョンケア・ハブ」のスペースには、拡大読書器やルーペ、全国の「スマートサイト」のリーフレット、日常生活で役に立つ便利グッズ、多種多様な白杖などがあり、実際に手に取って体験することができます。

——「ロービジョンケア・ハブ」では、どのような方が働いていらっしゃるのでしょうか。

(堀江さん)視覚障害の当事者で、主に相談を担当する方が2人とサポートするスタッフが1人常駐していて、チームで相談を受けています。状況に応じて、ロービジョン外来を担当する視能訓練士も一緒に相談を受け、眼鏡やルーペをしっかり合わせたいなどのロービジョンケアが必要な方はロービジョン外来へお繋ぎしています。

——視覚障害当事者で相談員の金澤さんと山本さんは、どのような経緯で相談員を務めることになったのでしょうか。

(山本さん)ここを開設するにあたって、当事者の相談員を探していますと連絡をもらって、私がたまたまその時にできる状況だったので、立候補して務めることになりました。

(金澤さん)私はもう長年、東京で視覚障害の訓練指導員をしていたので、お声がけいただきました。

——お声がかかったのは、もともとどちらかのコミュニティに繋がっていらっしゃったのですか。

(堀江さん)慶應義塾大学と日本盲導犬協会などのつながりがあったので、初めての試みということもあり、公募というよりはそのネットワークの中でお声がけさせていただきました。

——ロービジョンの方が病院にかかった時に、病院の診察だけで止まってしまって、その先の支援に繋がらないことが問題としてよくあると感じています。医療にとどまらずに、その先の支援や道具に繋がれるために「ロービジョンケア・ハブ」があるのかなと思うのですが、 日々働かれていて、この場所が繋がりをつくれたな、ここがあって良かったな、と感じたことはありますか。

(山本さん)眼科のすぐ下の階にロービジョンケア・ハブがある事で、眼科に通院されている患者さんが立ち寄りやすくなっています。そもそもロービジョンという言葉も知らなかったり、目の病気で見えづらくなってきて間もない方、情報を全くお持ちでないという方もいらっしゃいます。そういう時にロービジョンケア・ハブがあることで、色々お話をしたり、制度や拡大表示できる機器や、便利グッズなどのお話しをすると、すごく安心されている様子が伝わってきます。また、このような支援に繋がるまでにすごく時間がかかっている方もいらっしゃることを聞いています。なので、この場所に「ロービジョンケア・ハブ」があることはすごく意味があるんだなと感じています。

(金澤さん)例えば、眼科の先生に「身体障害者手帳を申請してみたらどうか?」と言われたけれど、手帳の取得を躊躇している人がいらっしゃいました。なんとなく"障害者のレッテル"を貼られたみたいと感じたり、内容がわからないという方もいて、手帳があるとどんな支援が受けられるかなど具体的にお伝えしたら、「やっぱり手帳を申請しようと思う」と言われた方がおられました。多くの患者さんを診ている眼科の先生方は、なかなか時間が取りにくいと思うので、手帳を取得したあとの具体的な支援内容まではお話できないことが多いと思います。このロービジョンケア・ハブがあることで、役割分担をして、時間をかけてしっかり説明を聞いてもらえることはすごいメリットだなと思いました。

(全国の「スマートサイト」があります。 「スマートサイト」とは、それぞれの悩みに応じた相談先が分かるリーフレットのことです。)

——「ロービジョンケアに対するカウンセリング効果の研究」の、現時点での途中経過を教えてください。

(堀江さん)肌感覚としてお話するのですが、多くの方は、やはりここ来て相談をしてよかったとおっしゃっていただいていることが多いので、効果はあるのかもしれないです。

「ロービジョンケア・ハブ」は、慶應義塾大学病院、3号館南棟3階3Yにあります。

詳しくは「ホームページ」をご確認ください。

この続きは、明日の記事でお伝えします。

本日から2回に渡って、慶應義塾大学病院内に2024年7月1日に開設された「ロービジョンケア・ハブ」という場所についてお伝えします。

「ロービジョンケア・ハブ」は、慶應義塾大学眼科学教室と公益財団法人日本盲導犬協会が2024年4月1日に開始した共同研究「ロービジョンケアに対するカウンセリング効果の研究」をもとに、ロービジョンケアを必要とする多くの視覚障害の方々に対して、福祉、教育、就労、生活の工夫など様々な分野の情報を病院内で提供し、地域の支援機関や団体へつなぐハブ拠点となることを目的として運営されています。

「ロービジョンケア・ハブ」のスペースには、拡大読書器やルーペ、全国の「スマートサイト」のリーフレット、日常生活で役に立つ便利グッズ、多種多様な白杖などがあり、実際に手に取って体験することができます。

(様々な種類の拡大読書器や、文章を読み上げてくれる機械が展示されています。)

(様々な種類の拡大読書器や、文章を読み上げてくれる機械が展示されています。)

今回は、「ロービジョンケア・ハブ」で働く、視覚障害当事者で相談員の金澤さん、山本さんと公益財団法人日本盲導犬協会の堀江さんにインタビュー。

開設から5か月以上が経ち、「ロービジョンケア・ハブ」は今どんな場所になっているのか。お話を伺いました。

——「ロービジョンケア・ハブ」では、どのような方が働いていらっしゃるのでしょうか。

(堀江さん)視覚障害の当事者で、主に相談を担当する方が2人とサポートするスタッフが1人常駐していて、チームで相談を受けています。状況に応じて、ロービジョン外来を担当する視能訓練士も一緒に相談を受け、眼鏡やルーペをしっかり合わせたいなどのロービジョンケアが必要な方はロービジョン外来へお繋ぎしています。

——視覚障害当事者で相談員の金澤さんと山本さんは、どのような経緯で相談員を務めることになったのでしょうか。

(山本さん)ここを開設するにあたって、当事者の相談員を探していますと連絡をもらって、私がたまたまその時にできる状況だったので、立候補して務めることになりました。

(金澤さん)私はもう長年、東京で視覚障害の訓練指導員をしていたので、お声がけいただきました。

——お声がかかったのは、もともとどちらかのコミュニティに繋がっていらっしゃったのですか。

(堀江さん)慶應義塾大学と日本盲導犬協会などのつながりがあったので、初めての試みということもあり、公募というよりはそのネットワークの中でお声がけさせていただきました。

——ロービジョンの方が病院にかかった時に、病院の診察だけで止まってしまって、その先の支援に繋がらないことが問題としてよくあると感じています。医療にとどまらずに、その先の支援や道具に繋がれるために「ロービジョンケア・ハブ」があるのかなと思うのですが、 日々働かれていて、この場所が繋がりをつくれたな、ここがあって良かったな、と感じたことはありますか。

(山本さん)眼科のすぐ下の階にロービジョンケア・ハブがある事で、眼科に通院されている患者さんが立ち寄りやすくなっています。そもそもロービジョンという言葉も知らなかったり、目の病気で見えづらくなってきて間もない方、情報を全くお持ちでないという方もいらっしゃいます。そういう時にロービジョンケア・ハブがあることで、色々お話をしたり、制度や拡大表示できる機器や、便利グッズなどのお話しをすると、すごく安心されている様子が伝わってきます。また、このような支援に繋がるまでにすごく時間がかかっている方もいらっしゃることを聞いています。なので、この場所に「ロービジョンケア・ハブ」があることはすごく意味があるんだなと感じています。

(金澤さん)例えば、眼科の先生に「身体障害者手帳を申請してみたらどうか?」と言われたけれど、手帳の取得を躊躇している人がいらっしゃいました。なんとなく"障害者のレッテル"を貼られたみたいと感じたり、内容がわからないという方もいて、手帳があるとどんな支援が受けられるかなど具体的にお伝えしたら、「やっぱり手帳を申請しようと思う」と言われた方がおられました。多くの患者さんを診ている眼科の先生方は、なかなか時間が取りにくいと思うので、手帳を取得したあとの具体的な支援内容まではお話できないことが多いと思います。このロービジョンケア・ハブがあることで、役割分担をして、時間をかけてしっかり説明を聞いてもらえることはすごいメリットだなと思いました。

(全国の「スマートサイト」があります。 「スマートサイト」とは、それぞれの悩みに応じた相談先が分かるリーフレットのことです。)

——「ロービジョンケアに対するカウンセリング効果の研究」の、現時点での途中経過を教えてください。

(堀江さん)肌感覚としてお話するのですが、多くの方は、やはりここ来て相談をしてよかったとおっしゃっていただいていることが多いので、効果はあるのかもしれないです。

「ロービジョンケア・ハブ」は、慶應義塾大学病院、3号館南棟3階3Yにあります。

詳しくは「ホームページ」をご確認ください。

この続きは、明日の記事でお伝えします。