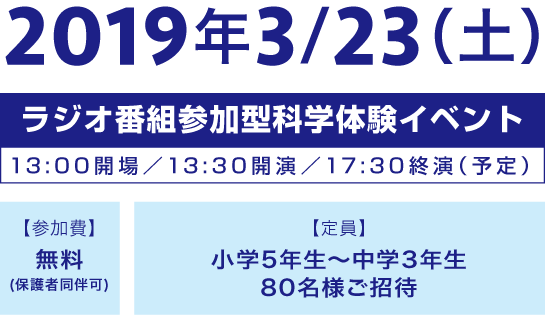

MC :さあ、今週のサイコーもですね、

えーエコパブリッシングの眞淳平さんです。よろしくお願いします。

ゲスト:よろしくお願いします。

MC :えー眞さん。えー「21世紀はどんな世界になるのか」という本を、

えー岩波ジュニア新書から出していらっしゃるんですけれど、今世紀ですね、

今世紀世界どう変わるのか?科学的な観点から先週も伺いました。

で、まっ車が自動運転になるという、ね、近い将来

ゲスト:はい。

MC :これもう、そうかーと思いながら先週聞いていましたけれどね、

気になるのは、あと医療ですね!

ゲスト:そうなんですね、

MC :あのー、人間の寿命がどんどんどんどん長くなって、

最近ではもう90歳ってのが普通になってきていると

ゲスト:そうですね、はい。はい。

MC :いう時代だと言われていますけれど、

今年はね、あのIPS細胞っていうのからSTAP細胞ってのが世の中賑わして、

ゲスト:ええ。

MC :でもちょっとこう、流れが変わって

ゲスト:はい。

MC :やっぱり改めて、このIPS細胞

ゲスト:はい。

MC :山中教授の、ここに人間ってやっぱり可能性を求めてしまうと思うんですけれど、

ゲスト:はい。

MC :改めてこのIPS細胞、今世紀中実用化されますよね?

ゲスト:そうですね、あのIPS細胞っていうのはですね、

MC :はい。

ゲスト:えーまあ皆さんご存知の人も多いと思うんですけども、非常に簡単に作れるんですね。

MC :うーん。

ゲスト:えーお尻とかですね、まあ腕とかにですね、数センチぐらいのですね、

えー大きさで、その組織細胞というのをまあちょっと取る訳なんですけども、

MC :はい。

ゲスト:まぁ皮膚をちょっと取ったりする様な感じなんですけど、

MC :はい。

ゲスト:そこに幾つかのその遺伝子っていうのがですね、えーそういうのがあるんですね、

で、それをあのー、それを入れると、出来る特殊な細胞なんですね。

MC :はい。

ゲスト:で、体のいろんな細胞になる事が出来るので、

万能細胞っていう風に言われているんですね。

MC :はい。

ゲスト:まあ、これまでは、あの人間の体っていうのは、細胞分裂というのが起こると、

いろんなその体の細胞になっていくんですね、

心臓のその心筋とかですね、心筋細胞とか、

MC :はい。

ゲスト:神経を作る神経幹細胞、神経細胞とかですね、なっていく訳なんですけども、

それに一旦なっちゃうと、他の細胞にはもうなれなく、

なれないっていう風に言われていたんですね、

MC :はい。

ゲスト:ところが、山中教授が発見した方法というのは、

幾つかの遺伝子を体のその体のお尻とかですね、

腕とか何処でもいいんですけども、取ったその細胞に入れるとですね、

IPS細胞という風になって、そこからいろんな細胞になる事が出来る

MC :はい。

ゲスト:という事が分かったんですね。これ非常にあのー大きな発見で、

MC :はい。

ゲスト:簡単に出来るっていう事が一つと。

それからあの1回そのIPS細胞になったものっていうのはですね、

いろんな細胞になる事が出来て、どんどんその細胞分裂を起こしてきて

MC :はい。

ゲスト:増えていく事が出来るんですね。

MC :うんうんうん。

ゲスト:ですから、これからのその医療で物凄く使う用途がですね、沢山あるので、

MC :うんうん。

ゲスト:これからどんどんその研究が発展していくっていう風に考えられます。

MC :うん。まあ、目とか心臓とかね、

ゲスト:ええ。そうです、そうです。

MC :その辺りが強化されると、もっともっと人生長く楽しめるというかね、

ゲスト:そうですね、

MC :そういう可能性がありますけどね、

ゲスト:あのー、心臓とかですね、目の研究っていうのは、

今どんどん進んでいて目の角膜とかですね、

MC :はい。

ゲスト:網膜のIPS細胞から作ったり、

MC :はい。

ゲスト:それからその心臓のそのまぁ鼓動、拍動ですね、

そのドキドキを僕らはその心筋細胞とかを作ろうっていう、

その研究をどんどん進んでいるんですね。

MC :うーん。

ゲスト:で例えばその、角膜なんかですと、この夏からですね、日本でも目の難病にかかった

MC :はい。

ゲスト:人にですね、体の細胞から作ったIPS細胞を元に網膜の細胞を作り出してその人に、

目に移植しようという研究、そのまあ臨床研究っていう

MC :ええ。

ゲスト:その実用化される一歩手前の研究なんですけども、

それが始まろうとしているんですね。

MC :あっもう今年からスタート?

ゲスト:そうです、そうです。

MC :その近い将来、IPS細胞というものによって人間の体のまあ、

延命というか、若返りというか、

ゲスト:ええ。

MC :再生は早い段階で、そうなってきますかね?

ゲスト:そうですね、あのー、今世紀の半ばぐらいには、ひょっとすると、

MC :ええ。

ゲスト:あのー臓器を作り出して

MC :ええ。

ゲスト:えーまあIPS細胞経由の、由来の

MC :はい。

ゲスト:臓器を作り出してそれを移植するっていうことは、

行える可能性は非常にあるんじゃないか

MC :そうか。

ゲスト:と思いますね。

MC :今世紀の半ば、2050年ぐらい?

ゲスト:ええ。

MC :あと三十数年。よし、ギリギリ間に合います、僕は。

ゲスト:そうですね。

MC :あっはっはっはっはっ。

ゲスト:そうですね。あの特に心臓なんですけども、

MC :ええ。

ゲスト:私が面白いなと思うのは、その心臓っていうのは、

その面白い形をしていていますけども、

MC :はい。

ゲスト:実際にその心臓代りになる、人工臓器を作る時にはですね、

ポンプみたいなものでいいらしいんですね!

MC :あっえっ?所謂あの心臓全としたものじゃなくて?

ゲスト:じゃなくて、いいんです。

MC :ポンプみたいな、

ゲスト:ええええ。

MC :機械的なものでも、

ゲスト:非常に単純なものでもなるらしいですね。

MC :心臓になるってことですか?

ゲスト:そうですそうです。で、あの心臓っていうのは、

要するに、あのー体を・・・の血液を

MC :はい。

ゲスト:どんどん循環させるポンプの役割を果たしているんで、

MC :はい。

ゲスト:そんなに複雑な形である必要がないんですね。

MC :へぇー。

ゲスト:で、人間の形の心臓ってあれだけ複雑だっていうのは、

MC :ええ。

ゲスト:まぁ言ってみれば、その進化の中でその成功や失敗をしながらですね、

MC :うん。うん。

ゲスト:あーいう形になって・・たまたまなっているだけであって、

MC :へぇー。

ゲスト:ほんとはポンプみたいなものでいいんですね。

MC :あっ実はシンプルな

ゲスト:シンプルなものでいいんです。

MC :構造なんですね。

ゲスト:そうです、そうです。で、そういうものであれば、

IPS細胞から作ることは実は結構簡単で。

まぁ簡単というとちょっと語弊ありますけれども、

思ったよりも難しくないんじゃないかっていう風に

思って作ろうとしている研究者の人は今沢山いるんですね。

MC :いやあ、今なんか凄く今人体の構造が頭の中巡りましたね、

心臓は意外にシンプルだと!

ゲスト:ええ。そうです。そうです。

MC :ああ、あとは今世紀。そうだ宇宙!

ゲスト:はい。

MC :人類は宇宙旅行がどうでしょうかね、

お金積まなくても行ける時代が来るんでしょうかね、

1回行ってみたいんですけど。

ゲスト:昔であればですね、

MC :はい。

ゲスト:えー飛行機で外国に行くっていうのは、

まあ私の小さい頃なんかもそうなんですけども、

非常にお金がかかってもうまあ夢のような

MC :そうだ。

ゲスト:感じだったんですね。

MC :だからアメリカ横断ウルトラクイズっていうものが出来たんですよ。

ゲスト:ああああ、そうかもしれないですね。

MC :だから見たんですね。

ゲスト:ええええ。

MC :羨ましいなって言って。

ゲスト:そうですね。

MC :今普通ですもんね。

ゲスト:そうですね。

MC :うん。

ゲスト:で、あとそれと同じような現象がですね、起こるんじゃないかと思うんですね。

MC :はい。

ゲスト:え、えーとその、宇宙っていうと、

大体高度100キロからそれ以上の高度なんですけども、

MC :はい。

ゲスト:そこを目指して、えー宇宙旅行を、民間でですね、

やろうっていう動きが今どんどん出てきているんですね。

MC :高度100キロっていうと、東京から熱海ぐらいの距離って事ですよね。

ゲスト:そうです。そんなに遠くない感じですね。

MC :つまり上空にして、

ゲスト:ええ。

MC :東京から熱海みたいな高さ

ゲスト:ええ。ええ。

MC :でもそれもう宇宙なんですか?

ゲスト:そうなんです。

MC :飛行機じゃなくて、それもう宇宙?

ゲスト:そうです。

MC :あら。飛行機は大体上空10キロくらいですよね、

ゲスト:ええそうですね。

MC :で、その10倍上に行ったらそこはもう宇宙なんですね?

ゲスト:ええそうですね。

MC :何か行けそうな気がしてきましたね。

ゲスト:そう、実は、結構宇宙というのは近いんですね。

MC :で、重力も無くなるんですか?

ゲスト:ええええ。あの、いや、重力はまだ・・・あっそうですね、重力は少なくなりますね。

MC :あっ体も軽くなる?

ゲスト:そうですね。

MC :えー?

ゲスト:で、えーとそこにですね、

まあ今はまだその億単位のお金がやっぱりちょっとかかってしまうですけれども、

MC :高さ熱海まで行くのに億単位

ゲスト:そうですね。これからのツアーっていうのがですね、

民間ツアーが始まろうとしています。

MC :えー?熱海ですもんね、もっと安く行きたいですよね。

ゲスト:そうですね。

MC :そう!でもなんか気が楽になりました。宇宙めっちゃ遠くかと思ったら

ゲスト:ええ。ええ。

MC :意外に100キロ?

ゲスト:ええ。

MC :100キロ上空?

ゲスト:ただあのそこに行った時の光景っていうのはですね、

MC :ええ。

ゲスト:やっぱりあの違うんじゃないかと思うんですね

MC :地球丸く見えるんですか?

ゲスト:見えます見えます。

MC :あっえー?

ゲスト:で、あと大気の様子もやっぱりあの青く見えますから、

MC :ええ。

ゲスト:でそこには、その国境も無い訳ですよね。

MC :はい。

ゲスト:でまあ、あのー、あれーこんな所で争ってるんだなっていうのがですね、

MC :えー。

ゲスト:やっぱり目の下に見ることが出来るんですね。

MC :100キロでもそういう風景になる?

ゲスト:ええ。えーそうです、そうです。

MC :うーん。

ゲスト:ですからそうすると、

人間の意識っていうのは少しづつ変わっていくような気がするんですね。

MC :そっかぁ。

ゲスト:なんかこんなとこで戦争してていいのかなとか、

MC ::いやぁー。

ゲスト:何かそういう風な事を考えさせるとかですね。

MC :あーいいですね、いい話だ。

ゲスト:あと逆にその宇宙を見るとやっぱりその星にですね、

MC :ええ。

ゲスト:空気がなかったりする訳ですよね、

MC :うーん。

ゲスト:でこの空気って何か薄いような感じに見えるけれどもすごく大事なんだなと

MC :はあ

ゲスト:こういう風になんか人間の意識が変わってくる様な気がするんですね。

MC :当たり前の事を

ゲスト:ええ。ええ。

MC :有り難いと思ったり

ゲスト:そうですね。

MC :価値観変わるんですね。

ゲスト:そうですね。でやっぱりその地球が青いっていうのもですね、

MC :ええ。

ゲスト:ガガーリンが言った訳ですけども

MC :はい。

ゲスト:あれはその外から見るまで青いって分からなかった訳ですよね、

MC :うーん。

ゲスト:でその時の感動ってやっぱりあったと思うんですよ。

それと同じような感動を私達も味わえるんじゃないかなっていう気がしますね。

MC :100キロの上空でもやっぱりそういう風に見えるんですか?

ゲスト:見えると思いますね。

MC :あっじゃ、あいやぁ眞さんいつか行きましょう!

ゲスト:行きたいですね、

MC :気軽に行ける時代まで頑張って生きよう。

ゲスト:そうですね、そうですね。

MC :ちょっとまた遊びに来てください。いやぁ宇宙行きましょうよ、眞さん。

ゲスト:行きたいですね、はい。

MC :あっはっはっはっ。

ゲスト:はっはっはっ。

MC :いやあ、夢はあるけどれども、現実になるんだよ、みんな、ね、いやぁ、

今週のサイコーはエコパブリッシングの眞淳平さんでした。

どうもありがとうございました。

ゲスト:ありがとうございました。

-

「21世紀 これからの科学技術 パート2」 ゲスト:眞淳平さん

2021/01/01 Fri 12:00 カテゴリ:その他 -

「21世紀 これからの科学技術 パート1」 ゲスト:眞淳平さん

2021/01/01 Fri 12:00 カテゴリ:その他MC :さあ、今週のサイコーはですね、3回目の登場なんですが、

エコパブリッシングの眞淳平さんです。こんにちは。

ゲスト:あっ、こんにちは。

MC :よろしくお願いします。

ゲスト:よろしくお願いします。

MC :眞さんは、岩波ジュニア新書から

「21世紀はどんな世界になるのか」という本を出していらっしゃるんです。

これは国際情勢とか、科学技術、要は、だからあのそういったものだから、

まあちょっとサイエンスに関して伺いたいと思っているんですね。

ゲスト:はい。

MC :21世紀ってもう始まっていますけれど、ま向こうあと八十数年残ってますが、

ゲスト:ええ。ええ。

MC :この間にどんな世の中になるのか?ということをえー予想された本なんですが、

その中で科学技術どうなるのかと。

で、これラジオですからね、ラジオって聴く環境ってまあ、お部屋でもあるし、

ゲスト:うーん。

MC :お父さんの車の中で聴いているキッズもいると思うんですよね。

で、車?今世紀どうなるのかと。眞さんズバリ!

ゲスト:そうですね、あの車は本当にいろいろなえー企業とかですね、

いろんな人が開発していますんで

MC :ええ。

ゲスト:今物凄い勢いで、えー変化が進んでいますね。

MC :そう便利になっていますよね、

ゲスト:そうですよね。

MC :機能いろいろ付いて。

ゲスト:えーあのー本当ですね。

MC :はい。

ゲスト:で、例えばスマホで操作できる車とかですね、

MC :はい。

ゲスト:色や形が変わる車とか、

MC :はい。

ゲスト:実は空を飛ぶ車なんていうのもですね、

MC :ええ。

ゲスト:これから登場しつつあるんですね。

MC :えー!?それは普通免許で空飛んでいいんだろうか?

ゲスト:そうですね、そこら辺の問題、まだちょっとありましてですね、

MC :あっはい。

ゲスト:あと、その価格もかなり高いんですね。

MC :ああ。

ゲスト:今出ているやつはですね、数億するというのも

MC :はい。

ゲスト:データありましてですね、

MC :はい。

ゲスト:まあとてもじゃないですけど普通の人では買えませんし、

MC :うーん。

ゲスト:まあそのさっきの免許の問題なんかもありますんで、

MC :はい。

ゲスト:日本ではまだ全然そういうのは出てないんですけれども。

MC :はい。

ゲスト:まあこれからですね、どうなるのかというのを非常に興味深いところではあります。

MC :まあ親父世代からすると車変わったなっていうのが、先ず燃費が良くなった。

ゲスト:まあそうですね、

MC :だからハイブリッドカーの登場で、

ゲスト:ええ。ええ。

MC :その電池の持ちが良くなってすごく走行距離伸びたっていうのと、

ゲスト:ええ。

MC :あとは運転席周りが、

ゲスト:ええ。ええ。

MC :スマホありきになっているというね、

ゲスト:ええ。そうですね。

MC :いわゆる情報のシステムがナビとスマホが連動しているという

ゲスト:ええ。ええ。

MC :これがすごく大きい進化だなと思うんですけれど。

ゲスト:あっまさにおっしゃる通りで、

MC :ええ。

ゲスト:あのー、これからの車っていうのはですね、

MC :ええ。

ゲスト:えースマホとかですね、まあ一つの家電のですね、

MC :ええ。

ゲスト:一つというとちょっと大袈裟かもしれないですけども、家電のですね、

MC :はい。

ゲスト:一つみたいになる可能性というのが非常に大きいんですね、

MC :あっ車は家電?はっはっはっはっ。

ゲスト:ええ。例えば、その、電気自動車であればですね、

MC :はい。

ゲスト:えーその車の燃料、まぁ電気なわけなんですけども、

MC :そうだ!

ゲスト:それをその家でですね、プラグに接続をして、

MC :はい。

ゲスト:ええ、まあ充電するっていう事も出てきますし、

MC :一部のメーカーなんか、完全な電気自動車を出していますよね!

ゲスト:そうですよね。

MC :まあ家電ですね、じゃあ

ゲスト:もう家電に近いと考えて

MC :ええ。

ゲスト:良いんじゃないかと思います。

MC :ライセンスの必要な家電。

ゲスト:そうですね。

MC :ですね!うーん。

ゲスト:だから逆にそのえー車で発電したものをですね、

MC :はい。

ゲスト:ええ今度家に今度送るとかですね、

MC :あっ。

ゲスト:で、家で使うとかいう、

MC :えーっ。

ゲスト:そういうことを出来る可能性ありますね。

MC :えっ、何?例えば何ですか?車で発電したものを家にって?

ゲスト:そうですね、だから車の電池でですね、

MC :ええ

ゲスト:えー発電をしたものを昼間走っててですね、

ええそれを貯めといて、であのー家に送るとかですね、

MC :あっ、電気をですか?

ゲスト:そうです。そうです。

MC :えーっ!?

ゲスト:将来的には出来るようになるという風に言われています。

MC :わーそうですか。で、このスマホに関してなんですけれど、

ゲスト:ええ。

MC :スマホと一体型のカーナビなんかも出ているのと、

ゲスト:はい。

MC :あとはね、オプションで車進化したなってのが、

あの、何、車線をもし、跨いじゃったら、

ゲスト:ええ。

MC :「駄目ですよ。」とか教えてくれたりとか、

ゲスト:はぁはぁはぁ。

MC :あと、前の車に追突しない?

ゲスト:ええ。

MC :ブレーキのシステム?

ゲスト:ええええええ。

MC :あれも変わりましたよね!

ゲスト:あっあのーよくご存じですね、今

MC :ぼく車好きですもん。

ゲスト:あの今ですね、えー研究開発が進んでいるのが、あのー自動走行車とかですね、

MC :あー。

ゲスト:えー自動運転車とか言われるもので、

MC :はい。

ゲスト:まあこれあのー多くの自動車メーカーが凄い勢いでえー開発競争していてですね、

MC :ええ。

ゲスト:まあこの先ですね、えー十年前後以内のですね、

MC :はい。

ゲスト:実用化っていうのがですね目指されています。

で、あのー自動走行車ではですね、車のそのコンピューターと、

それから道路なんかの設置されたセンサー

MC :はい。

ゲスト:或いはインターネット上の情報っていうのがですね、

インターネットの通信回線を経由して結び付られる事になるんですね、

MC :うーん。

ゲスト:で、そうすると、どの道が今混んでいて、

MC :ええ。

ゲスト:どの道が空いてるとか、あのどの道が工事やってますよ、

とかっていうのをですね、インターネット経由で教えてくれる様になるわけなんですね。

MC :うん、はい。

ゲスト:そうすると、「ここに行って下さい」っていう風に言った場合に、

目的地に最も早く、それから最も安全に着くことが出来るような道を車自身が判断して

MC :ほーう。

ゲスト:進んでいってくれる。といったようなことが、まあ将来的になんですけれども、

MC :はい。

ゲスト:えー実現するという風に考えられています。

MC :それはなんか便利ですね。

ゲスト:そうなんですね。

MC :あのー、もうイライラして

ゲスト:ええええ。

MC :裏道裏道って走っちゃいますけど、

ゲスト:はい。

MC :そうじゃなくて、一番こうスマートな方法で

ゲスト:ええええ。

MC :早く到達出来る手段を教えてくれる。

ゲスト:あっその通りなんですよ、

MC :うん。

ゲスト:ただまだあのーいろんな問題がありまして、

MC :はい。

ゲスト:あのーなんで、完全にそのタクシーみたいにしてですね、

乗れるっていうのはまだまだちょっと先だっていう風に言われているんですね。

で、例えばの話なんですけども、急にタイヤがパンクする事ってありますよね、

MC :あっはい。

ゲスト:で、そんな時に車がコントロール出来なくなっちゃって、まぁハンドルだけ何とか切れると

MC :はい。

ゲスト:で、右にハンドルを切るとですね、えー対向車線の大型トラックにぶつかっちゃって

MC :はい。はい。

ゲスト:でも、左に逆にハンドルを切るとですね、子供連れの

MC :はい。

ゲスト:歩行者をひいてしまう、なんていうケースがあるとしますよね、

MC :はい。

ゲスト:で、そういう時に、えーコンピューターにその判断って任せていいですかね?

MC :ダメ!

ゲスト:駄目ですよね。

MC :うーん人間がやらなくちゃダメ!それは。

ゲスト:そうですよね。

そう、やっぱりそういうときのですね、問題っていうのをどうするのか?

MC :はい。

ゲスト:っていうのが、まだ中々難しいんですね、

で、もしかすると第三の道もあるかもしれませんし、

MC :はい。

ゲスト:コンピューターに任せておくと、

「うーん。二人ひくと、ちょっとまずいからじゃトラックに突っ込んじゃおう。」

なんていう風になっちゃうとですね、これ、やっぱり嫌ですよね。

MC :あっ、今お話いただいた、目的地まで最短一番

ゲスト:ええええ。

MC :短い時間で行けるっていうのは、ハンドル操作も全部車がやってくれるという、

ゲスト:ええ。

MC :そういう世界が

ゲスト:ええええ。

MC :今世紀中に来るんですか?

ゲスト:えー来ます来ます、今世紀中といわずにですね、もっと早くくると思いますね。

ここ数十年のうちには来ると思いますね。

MC :それは、便利すぎでしょ。でも でも今おっしゃった通り

ゲスト:ええ。

MC :もう不測の事態に対して回避するのは、僕らドライバーしかいないので、

ゲスト:ええ。ええ。

MC :そこはやっぱり人間がやらなくちゃ駄目ですよね!

ゲスト:そうですね、ただあのー、将来的にはですね、

えーそういうことも含めて出来るようなるんじゃないかっていう

MC :えっー!!

ゲスト:風に言われています。

MC :えっー恐ろしい今世紀、21世紀へぇー、えっ?そうすると、

じゃあ免許そのものって教習所行かなくて済んじゃうんですか?

ゲスト:うーん。そこら辺ちょっと何とも言えないんですけどもね、

あのーだからここ暫く例えばその十年二十年っていうのは、

MC :ええ。

ゲスト:少なくともそのくらいの間は、そのー免許を持った人が

MC :はい。

ゲスト:運転席に座ってその補助っていうあの役割になると思うんですね。

MC :なるほど。

ゲスト:ただその後っていうのがですね、何かよく分かりません。まだ。

MC :うーん。

ゲスト:あのー本当に予想以上に技術が進歩してしまって、

MC :はい。

ゲスト:人間が運転するよりもよっぽど、その安全な自動運転の車っていうのが、

出来る可能性はあると思うんですね。

MC :はぁー。

ゲスト:で人間っていうのは、やっぱりその、居眠りしたりとかですね、

MC :はーい。

ゲスト:脇見したりとか、

MC :はい。

ゲスト:何かやっぱりちょっと問題起こしたりする事ってあるんですよね、

MC :はい。

ゲスト:例えば今その、疲れて事故を起こしてしまうなんてバスのケースがありますけれども、

MC :ええ。

ゲスト:まあもしそれが仮になんですけれども、

全部その自動運転車に切り替わった場合は

そういうことが無くなる可能性ってある訳ですよね、

MC :そっかぁ。いやーどっちもどっちな感じですね。

でも、そっか、でも車ほら、金属の塊だから、人を傷つける可能性があるからね、

ゲスト:ええ。ええ。

MC :急な子供の飛び出しとか・・・

ゲスト:はい。はい。

MC :でも、人間のブレーキ能力にも限界がある訳で。

ゲスト:ええ。ええ。ええ。

MC :だから事故が起きる。

ゲスト:そうですね。

MC :これをじゃぁコンピューターに任せれば、逆にそれが

ゲスト:ええ。

MC :回避できるって事も考えようによってはあるという事?

ゲスト:あのーそうなんですね、でその場合には、車だけの問題ではなくて、

道路にいろんなセンサーがあの付けられる事になると思うんですね。

いろんな細かいチップがいっぱい埋め込まれて、

で、それが、「あっこの子の動き何か変だぞ。」

MC :ええ。

ゲスト:とかですね、「この子が飛び出しそうだぞ。」と例えばその陰に隠れて、

えーそこから飛び出そうとしている子もいるかもしれないですよね、

それはその人間からとかですね、車からでは見えないわけなんですね。

MC :ほう。

ゲスト:で、そうではなくて、あっその時に、えーその車ではなくて、

えーと道路にあるチップとかですね、

そのセンサーがその子供の動きを察知してえー「ここに何か

MC :ええ。

ゲスト:変な動きをしている子供がいるぞ」というのを

教えてくれるようになる可能性があるんですね。

MC :そこまででもやっぱりこう整えなくちゃいけないんですね。

ゲスト:そうですそうです。

MC :インフラをね、道路の。うーん。

ゲスト:ですから、その自動運転車を走らせて本当にその免許いらなくてで

出来るっていう風になる為には、車だけの問題ではなくて、

MC :はい。

ゲスト:社会のそのいろんな仕組み全体をですね、変えていく必要があると思うんですね。

MC :なるほど。あっもうお時間ですね、まだまだあの伺いたい話がありますので、

また来週もお話を伺いたいと思います。

今週のサイコーはエコパブリッシングの眞淳平さんでした。

どうもありがとうございました。

ゲスト:ありがとうございました。 -

「電気の科学 パート2」 ゲスト:木舟辰平さん

2020/12/01 Tue 12:00 カテゴリ:科学MC :さ、今週のサイコーも前回に続きまして、

ガスエネルギー新聞の記者木舟辰平さんです。よろしくお願いします。

ゲスト:よろしくお願いしまーす。

MC :え、木舟さんは一橋大学社会学部をご卒業後、

電気事業制度改革や原子力政策などエネルギー問題を取材されてらっしゃいますけれど、

前回もいろいろと興味深いお話伺って、いろんなものこれ電気通すんだよ、

人間の体も通すんだよって、ちょっとおっかないお話で終わったんですけれど、

今日は僕ら、ね、首都圏の電気、これ、今、原発首都圏で動いてないから、

僕らの今の暮らし、この例えばラボとかみんなの学校とか家庭とか、

あの電気、灯これからねぇ、夕方になってくると電気つけますよ、みんな。

どっからきてるんですか?この電気は。

MC :そうですね。今あの首都圏は、ま、大きく火力発電と、ま、あと水力発電で、

まああの電気は作っているわけですけども。

火力発電はあのー今、ひとつはその東京湾の沿岸ですね。

ずぅーと横須賀の方から横浜通って、ま、千葉、

房総半島のあたりにずぅーと大きな火力発電所は並んでまして、

MC :あ、海沿いの火力発電所?

ゲスト:海沿い。はい。

MC :なんかあの辺、ドライブしてても火力発電所なのか工場なのかよくわからないんですけど。

ゲスト:工場とかあのー、石油会社の製油所だとか製鉄所だとか

MC :はい。いろいろあるけれど。

ゲスト:いろいろありますけれど、コンビナートですね、いわゆる。

MC :はい。そこに火力発電所もいくつか

ゲスト:その中に発電所もありますし、

MC :見分け方ありますか?

ゲスト:見分け方ですか?なかなか難しいかもしれないですけれどもね。

MC :カーナビ見るしかないですかね。

ゲスト:ま、でも東京電力とか書いてあったりしますけどね。

MC :ほーー。

ゲスト:何とか発電所って、結構大きく書いてあったりはします。

MC :じゃ、東京湾から来てる?

ゲスト:東京、あとあのー太平洋の方のあの茨城だとか、ま、福島あたりまでも大きな発電所はあります。

MC :すっごい変な事聞いていいですか?

ゲスト:はい、はい。

MC :電気って遠くから呼び込むとその分電気ってフレッシュな状態じゃなくなるじゃないですか。

ゲスト:まあやっぱり運んでこなきゃいけないので、送電ロスっていうものは出て来てると思います。

MC :あっ、そうですか。じゃ、100あるものが、

じゃ、福島だったら100だったものが、東京に来るまでって何割ぐらいのエネルギーに

ゲスト:どれくらいだろ、でもそんなに減る訳じゃないですけどね。

MC :あっそうですが、若干のロスがある。

ゲスト:ま、若干のロスはありますね。

MC :へぇー。だから距離が長ければ長いほどー、

ゲスト:やっぱりそれは、うん。

MC :えーっ。あっ、その電気っていうのはどっかに逃げてっちゃうんですか?

ゲスト:まあなんとなくこうー送電線からぱーっと空気中にま、出て行くんでしょうね。

だけどそれほど別に害があるようなものではないですけれども。んー。

MC :へぇー。では、僕らの電柱があって黒い電線があってそこを電気通っているわけですよね。

へぇー。お台場って電線とかないですよね。電柱とか。

ゲスト:だから、あそこはもう電線の地中化をしてるんですね。

だから日本はもともと全くそれが進んでいない国で、

多分ヨーロッパとか行くとほんと電線ってないと思うんですけれども、

MC :へぇー。

ゲスト:ロンドンとかパリとか

MC :あっそうですか。

ゲスト:あんまり意識してあるかないですけどね。

MC :そんなパリーなんてなかなか行かないからなー、

ロンドンとかーちょっとー。

ゲスト:でもないですよ、ヨーロッパの街は。

MC :あっそうですか。じゃ、日本なんか先進国で、

電柱立っているっていうのはちょっとじゃー、遅れてる感じ?

ゲスト:ちょっとまあ、遅れてる感じですね。

最近はでもそうやって特に都市部中心にこうだんだんそういう取り組みが進んでますけれども。

MC :あの、いわゆる地中に埋設するとか

ゲスト:いわゆる電線地中化っていう取り組みは進んでますけれども。

MC :昔ね、電線音頭とか僕、子供のころあったんですけどー、

最近都会じゃスズメも見なくなりましたからね。あんまりね。

ゲスト:あっそうですね。昔は、

MC :電線にスズメっていうのはあんまり風景でなくなって、

むしろカラスばっかりになっちゃってるんですけど、

ゲスト:確かにそうですね。

MC :うーん。そうか、じゃあ地下ケーブルで電気を送るシステムに今なりつつあるということですね。

ゲスト:まあ、そうですね。まあ単純に地中にあるものを地下に埋めるっていうことですけどもね。

MC :なるほどね。で、電気っていうのはその発電所、今火力発電が9割、日本。

で、ボンボン燃やしてタービン回って、で、電力になってくる。

で、これってその場ですぐ使うんですか?それともどっかに貯めること貯金出来るんですか?

ゲスト:電気はですね、やっぱり基本的には貯められないんですね。

今、ここで使っている電気っていうのはまさに今タービンが回って

発電している電気を使っているっていうのがその電気の大きな特徴というか、

専門用語でいうとそれを同時同量っていうんですけども、

常にその瞬間に同じ使うだけの電気を発電するっていうのがま、

非常にその電気の安定供給の最大のそのなんていうんでしょう、

鍵というか、そういうもんですね。

MC :今、日本では、よく夏のね、電力の使用量が過去最大になったーと、

猛暑のニュースの時にあるじゃないですか。冬と夏だったら、夏の方がやっぱり消費量は、

ゲスト:そうですね、北海道以外は。

MC :あっ、なるほど。

ゲスト:北海道は今でも冬が年間の最大が出ますけども、あとはもう夏ですね。

MC :ということは電気は貯えられないということは夏になれば夏になるほど

ボンボンボンボン電気を生まなくちゃいけないということですか?

ゲスト:そうですね。だからその夏に合わせた量の発電所を持ってるということですね。

だから冬の間はけっこう遊んでいる発電所が多いわけですけれどもね。

MC :すごい変な話ですけど、逆に夏暑い時に火力発電を使ってね、

電気を生み出すと、より日本が暑くなりません?

ゲスト:そうですね、ま、それでなるかもしれないですね。

あの、エアコン使うと外に熱い空気出しますしね。

MC :はい。発電所でも火どんどん使うわけですよね。

ゲスト:まあ、そうですね。確かにあのー熱いものは、熱くなった水は海とかに流しちゃってますから。うーん。

MC :そういう部分でね、やっぱりこう人間の持ってるエネルギーとか

いわゆる自家発電とかこれからの電力に関して火力ばっかりに頼らないやり方ってないですか?

ゲスト:そうですね、ですから、そういう意味ではそのー再生化のエネルギーやっぱりそのーま、

環境にもいいということでやっぱそういうものを増やしていこうという風には

だんだん日本もなってきてるのが現状ですよね。

MC :あのこの間僕ね、群馬の方に行ったら、埼玉の北部から群馬、高崎、前橋にかけて

太陽光パネルがすごく多いんですよ。民家の上とか、もうそれ用の共同住宅があったり、

建売でもみんな同じ建物で太陽光パネルっていう、

多分進んでるんだろうなって気はするんですけれど、

でも太陽光パネルってお天気に左右されたりする

ゲスト:そうですね。

MC :じゃないですか。日照時間考えるとどうなんですかね。確実な供給源って言えるんですかね。

ゲスト:うーん。だからやっぱりどうしても雨が降ったり、

あるいは当然夜になれば発電しないので、必ずその安定供給という面では不安がありますけども、

たださっき電気は貯められないっていう話もありましたけれども、

一方でそのー技術開発も頑張ってて、いわゆる蓄電池っていう貯める技術も、

要するにま、正確にいうとものすごく高くなるコストがかかるっていう貯めると、

何とか安くして実際使えるような技術も進んでて、

そうなれば例えば昼発電した太陽光の電気を貯めといて、

夜使えばなんとかこー同じだけの電気を供給できるような仕組みが出来ないかとか、

まあそういった取り組みも今は進んでますね。

MC :いわゆる蓄電池って電気を貯めるその蓄電池ってシステムがコストが高いってことですか?

ゲスト:高い、もともとはだからとんでもないような

そんな経済的に成り立たない話だったんですけれども、

ただそういった技術開発も今は結構さかんにやっているので、

ま、だんだんこう実用化もしてくるのかなーという感じですね。

MC :あの、最近スマートグリッドっていう、

ゲスト:はい。

MC :これー、ちょっと今日キッズたちに覚えてもらいたいんですけど、

ゲスト:はい。そうですね。

MC :この考え方、どういうことですか。

ゲスト:そうですね。今までのそのーま、グリッドっていうのは、ま、送電網っていうことですね。

英語のグリッドっていうのは。で、そのスマートっていうのはかしこいみたいな意味ですけども、

要するにかしこい送電網ということですけども、

要するに今までの電気っていうのはあのー遠くの大きい発電所からま、

はるばるあのー首都圏まで電気を運んできてただそのー電気を使っているという、

一方通行の電気だったんですよね。それが、あのー今言った震災だとか、

ま電力不足だとかいろんな問題があって、

もうちょっとそのー我々消費者の側も電気に興味を持たなきゃいけないんじゃないかっていう

動きもある中で、もうちょっとそのー一方的にただ電力会社から送られてくるだけじゃなくて、

こっちでも電気をコントロールしようという話になってて、

そこでまあ技術開発もいろいろあって、先程言った蓄電池の話だとか、

太陽光だとか、再生可能エネルギーの話だとか、

今ってその実際家のメーターまで来てみないとどんだけ使っているかわかんないですよ。

それもひと月単位でしかわかんないですよ。でも、それを今どんどんスマートメーター、

それもスマートってつくんですけども、

新しいメーターに取り替えててそれがつけば30分単位で

要するに電気をどれだけ使っているかっていうのが分かるようになるんですね。

それもそのインターネットで。そうなれば、いろんそのー節電だとか省エネだとか、

そういうこともそのー消費者の側も分かるわけですね。

あ、今こんなに電気使っちゃってるんだとか、っていうのが見えて来るので、

そういった消費者側のそのーIT技術も使って再生可能エネルギーだとか

蓄電池だとかも組み合わせてなんとかこう最適なあの省エネをなんかこう

進められないかっていうのがそのースマートグリットというイメージですね。

MC :うーん。あっ、もう時間ですか。わかりました。また是非遊びに来てくださーい。

今週のサイコーはガスエネルギー新聞の記者木舟辰平さんでした。有難うございました。

ゲスト:有難うございました。 -

「電気の科学 パート1」 ゲスト:木舟辰平さん

2020/12/01 Tue 12:00 カテゴリ:科学MC :さあ、今週のサイコーはですね、

ガスエネルギー新聞の記者でらっしゃいます木舟辰平さんです。

こんにちは、よろしくお願いします。

ゲスト:よろしくお願い致します。

MC :木舟さんは私と同じ取材者なんですね。えー、そうですか。

東京八王子のご出身で一橋大学社会学部をご卒業、

電気事業制度改革や原子力政策などエネルギー問題を取材されてらっしゃる。

興味深いですねー。

秀和システムから「よくわかる最新発電送電の基本としくみ」という本も

出版されてるんですけれど、あのー今年に入って電気の自由化って言われてるじゃないですか。

ゲスト:そうですね。はい。

MC :んー。まだわかんないですよね、実態が、

だって年間何千円お得っていわれてもおやじからすると、ま、それぐらいかよってので。

奥様からするとお得よって言うけど、なんか、

もうちょっと様子見たいなと思っているんですけど。

そもそも電気って、キッズたちにわかりやすく教えて下さい。

ゲスト:そうですね。

電気と言ったときになかなかイメージしづらいものがあると思うんですけれど、

電気って2つあると思うんですね。

要するにそのー、自然現象としての電気と、今おっしゃった自由化ということで、

そのー商品、商品としての電気というものがあると思うんですね。

MC :はい。

ゲスト:もともとは電気というのは自然界にあったもので、

そういう意味では自然現象なんですけれども、まちょっと、

難しい細かい原理的な話をいたしますと、

物質っていうのはもともとは原子というもので全ては出来てるわけですね。

で、原子っていうのはその中に原子核と電子というもので構成されていると、

で、原子核っていうのはプラス、電子っていうのはマイナスのこう電気を帯びていて、

MC :原子核はプラス、電子はマイナス?へー。

ゲスト:で、普通の物質っていうのはそのプラスマイナスのバランスがとれていて、

プラスマイナス0の状態にあるのが普通なんですけど、

MC :プラマイ0

ゲスト:プラマイ0。ただそれがこうなんかの拍子にけっこうそのマイナスの電子が

ぽっと外に飛び出してそのープラスだけの原子が残って、で、

マイナスが多いまた別の原子が出来たりっていうことが、

まあよく自然界ではまあ起ってしまうわけですね。

MC :プラスとマイナスのバランスがくずれちゃう。

ゲスト:バランスがくずれる、まあ物質によっては簡単にそういうことが、

そういう現象が起きてしまうわけですね。

で、だんだんそうやってプラスが一方にたまって、

マイナスが一方にたまってくると、

最終的にそのバランスをまたとろうとしてがぁーっとその電子の移動が起きるわけですね。

MC :はい。

ゲスト:それがまあ、電気が流れるということなんですけれども。

例えばそのー自然界で言うと、雷っていうのがありますけれども、

雷っていうのも空の上の方と地上の方で別れて

プラスとマイナスが分かれてそれがある瞬間になんか、

だぁーとそこの間に電気が流れるっていうのが、

MC :そうなんですかー。

ゲスト:それがまあ自然現象なんですけれども、あれはまあ電気なんですね。

MC :よく国会議事堂に雷が落ちたーってテレビでやってるじゃないですか。

じゃあそれは国会議事堂の下にマイナスか何かがあって、上空にプラスがあって行き場を失って、

ゲスト:そうですね。

MC :マイナスの所にチューって行ってるのが雷。

ゲスト:あれが雷ですね、うん。

MC :で、プラマイ0にしてるってことですね。

ゲスト:そうですね。プラマイ0になるのかならないのか、

まあ中和は取ろうとするわけですね、その瞬間に。

MC :なるほどー。はい。

ゲスト:で、まぁそりゃもう雷、皆さん見たこと、聞いたことあると思うんですけれども、

ものすごい光と音がするわけでああやってものすごいエネルギー・パワーがあるわけですね。

だからああいったあのーエネルギー・パワーを何とか人間がコントロールできれば、

もしかしたらすごい便利じゃないかということは、

これは昔っからいろんな人が考えてきたことで、

MC :バックトゥーザフューチャーでは、

それでねー、あのー過去から未来に帰ってきたんですもんね。

なんとかジゴワットで。はい。

ゲスト:そうですね。いろんな人がいろんな研究を昔からしてきて、で、

有名なのはやっぱり発明王エジソンっていう人がいましたけれども、

あの人はそのーま、電球だとか、蓄音機、ま、音を録音したりですね、

ああいうものを発明したことで知られていますけれども、

今の発電とか送電のそのしくみ、要するにあのー自然界にある電気のエネルギーを

うまくこう人間が活用できるようなしくみを発明したことでもまあ知られているんですね。

MC :へー。そうか、電気ってもともと自然界に存在するものを

人間が商利用に転換してったってことなんですね。

ゲスト:ま、転換できるようにしたってことですね。

MC :静電気なんかも、だから自然界に存在してるってことですか?

ゲスト:そうですね。あれもこやってパチッとなんかこう乾燥した日に

ドアノブさわるとバチッとありますけども、あれも電気の一種ですよね。

MC :行き場を失った電気が、人間の手がきたら、おーっつってプラスからマイナスに流れる。

ゲスト:流れる。だから人間の体も電気が流れますからね。原子で出来てるわけですから。

MC :へぇー。

ゲスト:まあじゃあ、その静電気でじゃあなんかテレビが見れるかって

言うとそれは見れないわけですね。

MC :見られない、無理です。

ゲスト:微々たる電気だし、一瞬ですし、

それは安定的にある程度の量をちゃんとこう供給できれば

やっぱりいろんなことが使えると生活の中で、

ということでエジソンだとかいろんな人が考えて今のこの豊かな生活というか、

まいろんな電化機器も生まれてきたという。

MC :それが発明王エジソンの功績なんですね。

ゲスト:まあ、非常に大きな功績だと思いますね。

自然現象の電気と今の使っているいわゆる商品としての電気という、

まあ元は同じものですけれども、大きく2つあるのかなーというふうに思います。

MC :あのーそれで、電気っていうのはじゃあ発生して今僕らの周辺に、

じゃあ多分このラボの中にもどっかで行き場を失った電気ってあるんですか?

ゲスト:そりゃもう、微々たるものは・・・ある。

MC :教室にはあるんですか?

ゲスト:そうですね。だから、昔よくこう下敷きで頭をやって

髪の毛を逆立つとか遊びをしたと思いますけど、

今の子供はしてんのかわかんないですけど。

MC :いやいや、やんないですかねー。

ゲスト:してないですかねー、最近の子供は。

MC :やれよーみんなー。下敷き頭にくっつけてー逆立ててみろー。あれ電気?

ゲスト:あれも静電気ですよね。

MC :なるほど。

ゲスト:そんなもの、簡単に作ろうと思えば作れちゃうわけですよね。

MC :つまりそれは、髪の毛くしゅくしゅくしゅーって

下敷きでこすったらプラスの電気が発生して、

ゲスト:その摩擦でプラスかマイナスにこう簡単にやっぱ移動しちゃうわけですね、物質間の間で、

MC :で、下敷きの方に行きたいよー、行きたいよーってなるから、

ゲスト:ってなったらーこうーなると。ん。

MC :へえー。さあさ電気というと東日本大震災から5年というね、今年。

再生可能エネルギーって具体的になんですか?

ゲスト:ま、主に今日本でやっているのが太陽光発電。

MC :あ、あれ太陽光のソーラーパネルいっぱいあるけれど、

あれは再生可能エネルギーっていう範疇に入るんですね。

ゲスト:そうですね。やっぱりあのー石油とか天然ガスとか

一回燃やしちゃうと終わっちゃいますけれども、

太陽光っていうのはずっと降り注いでくるので、

ま、いくら発電しても、その資源がなくなることがないということで、

ま、再生が可能ですよということですね。

MC :え、その他は、風力発電?

ゲスト:そうですね。風力も、あとま、地熱、地熱発電。

MC :地熱。なんか首都圏にいると地熱って聞かないですよね。

ゲスト:あまりないですね。

やっぱり九州ですとか、やっぱりその火山があるところ、東北だとか、

あたりはやっぱりあのー掘ってくとマグマですか?あって

その熱を利用してっていうのはありますけども、なかなか首都圏はないですね。

MC :へえー、なるほど。そのーさっきからね、人間の体に電気流れるって、

なんとなくわかるんです。わかるんだけれど、じゃあ、鉄は電気通すじゃないですか、

じゃあ人間の指は電気通すかっていうと電流流れるっていうけれど、

じゃあ電気流れないですよね、コードの代わりにならないですよね。

このー電気を通すものと通さないもの、人間の体ってのは電気流れる。

でも、鉄やその電気を通すその導線などとは違うじゃないですか。

この何を通して、何をもって通さないっていうんですかね。

ゲスト:そうですね、それはー、まーおそらくさっきの自然現象としての電気と、

商品としての電気はやっぱ違うわけで、

やっぱ商品としての電気というのはそのー安定的に送らないといけないわけですね。

そういう意味では、鉄だとかそういうより電気をまあ通すのに

すぐれた素材っていうのがあるんですね。導体っていいますけどね。

MC :導体?

ゲスト:一方全然電気を通さないのは不導体っていいますけども、

MC :不導体。

ゲスト:ありますけど、ま、その中間にいろいろあるわけですけれども、

人間の電気っていうのは確かにそこまで電気をスムーズに

鉄みたいに通すかといったら通さないですけれども、ま、通ることは通るわけですよね。

MC :なるほどー。

ゲスト:自然現象としては通ります。

ただじゃあこれで確かに送電線のかわりを人体がしろといわれたら、

それはなんかひどい話ですけども、そこまでこうなんていうんでしょうかね、

きちんと通すわけではないと、ちょっと変な言い方だけど。

MC :今、今僕、子供の頃からの40年の昔年の疑問が解消されました。

ゲスト:ほんとですか?

MC :みんななんかわかった?

ゲスト:わかったかな。

MC :わかったよ、絶対今わかっているよ、きっと。わかる。

わかった!いやー、もうこんな時間?あらー、あっという間だったな。

また来週もお話伺いたいと思います。

今週のサイコーはガスエネルギー新聞の記者木舟辰平さんでした、

有難うございました。

ゲスト:有難うございます。 -

「若田光一さんの帰還とはやぶさ2 パート2」 ゲスト:長谷川洋一さん

2020/11/01 Sun 12:00 カテゴリ:宇宙MC :さぁ、今週のサイコーも有人宇宙システムの長谷川洋一さんです。こんにちは。

ゲスト:こんにちは。

MC :先週、ISSの船長だった若田光一さんのお話を伺いましたが、

若田光一さんがいかにね、

人柄が優れていて国際宇宙ステーションの船長になったのかというお話をうかがって、

やっぱりね、人柄だなと。

ゲスト:そうですね。

MC :心のゆとりとか、包容力とか色々ね、学ばさせて頂きました。

さぁ、今週は年内に打ち上げられると話題のはやぶさ2です。

あの「はやぶさ」と言うと、イトカワですよね?

ゲスト:ですね。

MC :で「はやぶさ2」というのはなんですか?なにが目的ですか?

ゲスト:えーっとですね、1999JU3というC型の小惑星なんですが、

こう言ってもちょっと愛着湧きませんよね?

MC :わかんない。1999JU3?名前の由来は?

ゲスト:あのー、まぁそういう天文学者のつけてる番号なんですが、

イトカワだって本当はムニャムニャムニャってそういう番号だったわけなんですよね。

それがあのイトカワと命名されて、まぁそれで皆さんあのー、

非常に愛着が湧くようになったと。

MC :そうですよ、日本人の名前だったし。

ゲスト:そうですね。

MC :日本の宇宙開発のね、先駆者の糸川先生でしたから。

ゲスト:そうですね、糸川先生の

MC :で、イトカワと言えばハヤブサ、ハヤブサと言えばイトカワという図式になったんですけど

ゲスト:そうですね、ワカタでいいでしょうかね?

MC :あぁー、1999JU3という小惑星を「ワカタ」ってつける?

ゲスト:ふふっ、怒られそうですね。

MC :いや、なんでー?つけちゃいましょうよ。だって、ダメなんですか?

ゲスト:あのーどうでしょうね。あのーそこは天文、世界天文連盟が、あのーどういう風に言うか。

MC :あ、そうですか。

ゲスト:あのー、ご存命の方っていうのは中々難しいかもしれませんね。

MC :あ、そうですか。

ゲスト:はい。

MC :へぇー、じゃあ若田さんのおじいちゃんとか。

えー、グランドファーザーワカタとか?そうするとねぇ、なんか成立しそうな。

まぁいずれにしても、この1999JU3というモノの物質を採取するために

ハヤブサ2っていうのは飛ぶわけですよね?

ゲスト:そうですね、あのーハヤブサ1号ですね。

ハヤブサと同じ様に、タッチアンドゴーと言われて、

ずいぶん流行りましたけれども

MC :はいはい。

ゲスト:えー、触って物質を持って帰ってくるというその姿が、

ハヤブサがシューっと空から獲物を捕るような、

まぁそういう風に上手くいくっていうことでハヤブサ2号ですね。

MC :はい、へぇー。その、そのあれですよね、

物質を確認したのが日立ハイテクの電子顕微鏡のシステムなんですけれど、

今回もそれで上手く、こう小惑星の物質がね、確認されるといいですけど。

ゲスト:えぇ、やっぱり日立ハイテクさんの技術。

MC :そうです。さぁこの小惑星は?具体的にはどういう大きさで、

どの辺にあって、天体望遠鏡で見えるかどうかという、どういう物ですか?

ゲスト:あのー、まぁ天体望遠鏡でキッズのみんなの目で見ることはちょっと難しいんですけれども

MC :見えない?

ゲスト:あのーですね、大体イトカワとそんなに違わない所にあります。

MC :イトカワってすごい小っちゃかったって。ここのグラウンドぐらいだっていう

ゲスト:イトカワはですね、600mぐらいでしたから。

で、今度はですね、大体900mと言われてますけど、

まぁこれも実際行ってみてですね、観測してみないとまた分からないところがありますね。

MC :あ、やっぱりイトカワみたい、イトカワの1.5倍ぐらいの?

ゲスト:イトカワよりは大きいと言われていますね。

MC :ちょっと大きいぐらい?

ゲスト:それでですね、あのー、C型の小惑星という風に、あのー、出てますけれども、報道が。

MC :なんだ、そのC型のという

ゲスト:このC型って、カーボンっていうじゃないですか。炭素。

MC :はい、炭素ね。

ゲスト:えー、みんなもあのー、多分キッズのみんなも理科で習うと思いますけど、

生物って炭素で出来てるじゃないですか。

MC :はい、Cですね?

ゲスト:Cですよね。それで、実はこの1999JU3、ハヤブサ2が行く小惑星はですね、

太陽系が46億年前に出来た頃のその頃の姿が

大体残っているんじゃないかって言われているんですね。

MC :えー、えぇ?太陽系、生まれて46億年前だけど900m程度の小惑星で、

46億年前のこう歴史が確認できるかもしれないということですか?

ゲスト:かもしれないですね。ていうのは、地球はあのー、川が流れて、

火山が噴火してってこう、当時の面影がなくなっちゃってるわけですね。

ところが、このーこういう小惑星というのはですね、

その出来た当時のまんま宇宙を漂っているかもしれないわけですね。

MC :ほぉー。

ゲスト:ですので、そこに期待してですね、そのむかーしのふるーい物を持って帰って、

それでですね、あのーここからちょっとロマンなんですが

MC :ロマン行きましょう。

ゲスト:それに生き物の原料が入っているんじゃないかなと科学者は思っているんですね。

MC :ほぉー。ほぉー。

ゲスト:えー、生き物の原料は水、それから有機物、炭素なんですね。

MC :はい。

ゲスト:あのー炭素、炭素の有機物ですね。こういった物がおそらく入っているんじゃないかと、

そういう期待をしてます。

MC :へぇー、やるもんですね。えっ、46億年前って、

まぁほんとに人類ってどうして生まれたのかっていうそこに行っちゃうんですけど

ゲスト:えぇ。

MC :まぁ、その物質っていうのは地球上では確認できないんですね?

地球の研究では46億年前の、あのー、宇宙はどうなってたのかとか、事はわからない?

ゲスト:ちょっとわからないですよね。あのー、そのー、そんな古い物はですね。

MC :なるほど。

ゲスト:それで、まぁ地球なんかはあのー、大きすぎて中は溶けてますよね。

ドロドロに。圧力で。

MC :はぁー。

ゲスト:ところがこういった所に行きますと、46億年前に冷えて固まった物が、

それがそのまんまあるかもしれない。

MC :ほぉー。

ゲスト:そこに炭素ですとか、あのー有機物、それから水。

これ、水もですね、あのー、岩の中に入っているんですね。

MC :えぇ。

ゲスト:そんなものが、あのー、見つかってくれば、

それが私たちの原料になったのかなっていう研究が進みますよね。

MC :うーん、なるほどー。いやー、何か見つけてくれるといいですね。

タッチアンド形式、だからまた今回もハヤブサの様に上から、

上空からパッと行って、バッと物質を取って来る。でもその取った物質次第では、

イトカワとは違うものが発見されるかもしれないってことですか?

ゲスト:そうですね。あのーイトカワとはタイプが違う、あのむしろそのー、

炭素が多いと言われている所を目指しているんです。

MC :は、そうか。それで狙いをつけてるんですね。

ゲスト:そうなんです。この1999JU3っていうのに行かなきゃなんなかった理由というのは、

そういう、あのー炭素、あのー有機物ですね、生物の元がありそうだから、狙ってるんですね。

MC :だけど、この手の小惑星って、何億とあるわけですよね?

ゲスト:もう何個あるかとてもわかりませんね、えぇ。

MC :そこに、あのー地球人がこの大体900mぐらいの

ちっちゃな惑星に当たりを付けるっていうのもすごいですね。

ゲスト:あ、そうですね。天文学者は大したもんですね。

MC :この辺は、いわゆる求めている炭素の研究に適してるぞって事で、

その小っちゃい小惑星に当たりをつけて

ゲスト:そうですね。

MC :で、そこに向かってハヤブサ2は行くわけですよね?

ゲスト:そうですね、えぇ。しかもハヤブサ2はですね、

あのー新機軸を持ってましてね、あのーですね、えっとなんとですね、

クレーターを作っちゃうと考えてるんですよ。

MC :クレーター。月にもありますよね、クレーター。

ゲスト:そうですよね、まずあのー、そのータッチアンドゴーで小惑星の物質を持って帰る前にですね、

クレーターを掘るんです。

MC :え、あ?タッチしないで穴、掘るんですか?レーザービームか何かで?

ゲスト:先にですね、レーザーじゃ無いんですけれども、あのー、これがですね、

えっと、衝突、衝突体というんですけれども、まぁ要するにあのー、

球をボーンとぶつける様な事をするんです。

MC :えー。

ゲスト:秒速2キロのすごいスピードで、まずあのー、球をですね、

ボーンとぶつけてそれで掘るんですよ。

MC :すごーい。

ゲスト:掘るとあのー、この小惑星の表面の物が吹っ飛ばされて、

中がちょっと出て来るじゃないですか。

MC :はい。

ゲスト:その中こそ、欲しいんですよね。

MC :あー、はいはい。

ゲスト:だって表面は、あのーですね、46億年掛けて太陽の光に照らされて割れたり、

なんかこう変化したり、してる可能性がありますね。だからちょっと掘った所に、

きっと目指すものがあるんじゃないかと。

MC :へぇー、いやー、すごい。

ゲスト:わざわざ掘っておいてから、えー、ハヤブサ2はタッチアンドゴーで、

その中の物質を取って帰ってくると。

MC :いやー、イメージできました。グラウンドに、なんかこうグラウンドにこう、

石灰のしろーいのが撒いてあって、上空から球がボーンと落ちて来る。

すると石灰がフワフワフワと舞って、石灰の下の赤土とか関東ローム層とか出て来て、

モワーッと舞い上がった所を日本のハヤブサがパクッと来て

ゲスト:そうそうそう、そうですね。パクッと捕る。さすが、大村さん。その、そのイメージです。

MC :それで地球に持ち帰る?

ゲスト:はい。

MC :すごい、ロマン。

ゲスト:そうですねー。しかも帰ってくるのが、2020年という予定なんですよ。

MC :えー、6年経つ?待たなくちゃいけない?

ゲスト:えー、そうですね。

MC :完全に僕らおじいちゃんですね。

ゲスト:あははっ、いやー。オリンピックとどっちが早いか。

MC :そうだ、オリンピックの年だ。また楽しみに増えるじゃないですかー。

やってるかなこの番組、やってるかもしれませんねー。

ゲスト:やりましょう、ぜひぜひ。

MC :いやー、その時お互い頭、真っ白でがんばりましょう。

ゲスト:はいはいはい、でも呼んでくださいね。

MC :はい、もちろんですー。いやー、ロマンですね。

2週に渡ってお話伺いました、

今週のサイコーも有人宇宙システムの長谷川洋一さんでした。

また来てください。

ゲスト:はい、ありがとうございます。

MC :ありがとうございました。 -

「若田光一さんの帰還とはやぶさ2 パート1」 ゲスト:長谷川洋一さん

2020/11/01 Sun 12:00 カテゴリ:宇宙MC :さぁ今週のサイコーは半年ぶりでございます。

有人宇宙システムの長谷川洋一さんです。こんにちは。

ゲスト:こんにちはー。

MC :長谷川さんはね、宇宙に関して何でもご存じなんですけれど、

えー、今月の話題はやはり若田光一さんですよ。

半年前、若田光一さんが国際宇宙ステーションの船長さん?

日本人として初めて船長になるよっていうお話だったんですが。

ゲスト:そうですねー。

MC :ずーっとやってらっしゃったんですよね?

ゲスト:あのー、そうですね、正確にはあのー、

2014年の3月9日から大体2か月間船長を勤めるということで立派に。

はい、ずいぶん立派に。

MC :そっか、飛び立ったのは半年前だけど、船長は2か月間ていうことですか?

ゲスト:そうなんですね。前の船長がいらしたので、交代式っていうのを宇宙でやるんですね。

MC :すごーい。え、じゃあ3月から2か月間、船長?

ゲスト:そうですね。そうです、そうです、そうです。

MC :さぁ、国際宇宙ステーションですけど、具体的にはどこにあってどういう物でしょう?

ゲスト:あ、そうですね。もういちどおさらいの様に。

MC :はい。

ゲスト:あのー、高さが400キロぐらいの高さの所を90分で1周してます。

だから、時速2万8千うにゃにゃにゃ...ぐらいのキロメーターぐらいの、

要するにのぞみの100倍ですね。えへへ。

MC :あはははは。

ゲスト:というスピードで地球をまわってます。

MC :でもタイミングが合えば、その軌道?日本の上空であることもあるわけですよね?

ゲスト:そうですね。あのー、そうですね。若田さんもですね、

例えば東北の夜の灯りがよく見えて、もう復興のエネルギーを感じて私も勇気づけられたと、

こんなことを言っていますね。

MC :すごいですねー。えー、90分で地球の上を1周するということで、

もしかしたらみんなもね、今夜見上げてみたらその軌道、

人工衛星としてこう見えるかもしれないですね。国際宇宙ステーションが。

ゲスト:うん、そうですね。ものすごく明るく見えますので、

あのー、見える日にはもう金星ぐらいの明るさ。

MC :えぇ。あ、そうですか。

ゲスト:ぜひ、見て。

MC :ね、この春は金星で盛り上がりましたからね。

ゲスト:ぜひぜひ。

MC :さぁ、この国際宇宙ステーション、ISSと呼ばれていますけれど、

この船長になるってのはどれくらい凄い事なんですか?

ゲスト:あ、そうですね、まぁ、あのー、言ってみればあのー、

世界にいま現役の宇宙飛行士ってひゃく、百人前後いますけれども、

その頂点の1人になったと言えるわけですね。

MC :はい。

ゲスト:ですので今宇宙ステーションに居る6人の宇宙飛行士が

いつも暮らしているんですけども、

まぁそのキャプテンであって地上に控えている

宇宙飛行士達のトップでもあるということで、まぁ大変です。

MC :ふん。

ゲスト:今まであのー39番目の船長なんですけれども、

今まではアメリカ、アメリカ、アメリカ...ロシア、ロシア、ロシア、ロシア。

でカナダ1人、ヨーロッパ1人、で日本人若田ーという風になってます。

MC :うー、そうですか。

じゃあ、アメリカとロシア以外はカナダと

ちょっとヨーロッパの方とあとは日本人、若田さん

ゲスト:そうですね。

MC :ふーん、じゃあアジア人初ということになりますね。

ゲスト:あ、そういうことですね。

MC :2回目の船長あるんですかね?

ゲスト:あ、あのーそれはもちろんあるかと思います。

MC :あ、そうですかー。さぁ、その船長の役割なんですが、宇宙の上で何やってるんですかね。

ゲスト:そうですね、あのー船長さんは、

あのー宇宙飛行士達の健康やそれから仕事のスケジュールの管理、

それから緊急事態が起こった時にもうバババっと現場を仕切って、

みんなの命や宇宙ステーションを救うと。特に例えばですね、

一番怖いのは火事ですね。

MC :ふん。

ゲスト:あの狭い宇宙船の中で火が出たら逃げ場がまた、ないですから。

MC :はい。

ゲスト:ですから、どこからいつ火が出て何が原因だっていうのを、

パパパっとみんなで手分けして調べて消さなきゃいけない。

めったにないですね。

MC :実際起きては無いけれど、そういう万一に備える舵取り役をしなくちゃいけない。

ゲスト:そうですね、そういう訓練をものすごくやってます。

例えばですね、火災報知器鳴ることあるんですよ。

MC :えぇ

ゲスト:で、あのーほんとの火事だったら大変なんですが、

あのー、まぁ、あのーセンサーが何かを感じて鳴ったとか、

そういう事ありますので原因をちゃんと突き止めて

大丈夫かどうかっていうのを確かめる。

MC :なるほど。

ゲスト:それからあのー、キッズのみんなは多分最近あの、

よく聞く言葉で「デブリ」ってありますよね。

「スペースデブリ」宇宙のゴミみたいなやつ。

MC :あ、デブリ。言葉、面白いけど太っちょじゃなくて宇宙のゴミ?デブリ。

ゲスト:そうです、そうですね。宇宙デブリとかよくあのー、

最近あのーアニメなんかにも出てきますけど、

ああいうモノがもし宇宙ステーションにぶつかったら穴が開くかもしれません。

穴が空いたら空気が出て行っちゃいますから、もうえらいことになります。

MC :はい。

ゲスト:で、あのーそういう時がもし起こったらどうするかっていうのを

ものすごく訓練してやってます。

MC :へぇー。あの国際宇宙ステーションには希望というね、

日本のスペースがあるじゃないですか。

ゲスト:えぇ。

MC :あのスペースも若田さん、ちゃんとこう面倒みてるわけですよね?

ゲスト:あ、そうですね、仰る通り。あのー、船長さんはこう威張ってればいいんじゃなくて、

全然威張る暇ないんです。

MC :はい、うふふふ。

ゲスト:あのー実験も仕事も他の人と同じようにやって、

更にそれをやった上でみんなに目配りをしたり、

管理をしたりという責任が上に乗っかるんですね。

MC :なるほどー。いわゆる宇宙開発の研究、実験なども日々行い、

プラス、えー責任者でもあるということですね。

ゲスト:そうですね。

MC :なんで若田さんが選ばれたんだと思います?そこですよ。

ゲスト:あ、そうなんですよ。ほんとにあのー、私もうれしいんですが、

あのー今まで若田さん3回宇宙へ行って今度4回目ですね。

その過去の活躍が非常に良かったという事と、

MC :はい、へぇー。

ゲスト:それからあのー宇宙ステーションの船長になるためにはですね、

リーダーシップがなきゃいけない、自分の管理が出来てなきゃいけない、

更にですね、フォロワーシップもなきゃいけないですね。

MC :えぇ。

ゲスト:つまりあのリーダーに上手くこう人をフォローする、

だからあのークラスで言えばリーダーやりたい子、よくいますよね。

でもあのリーダーなれなかったときに、

そのリーダーをこう盛り立ててチームが上手くいくようにするっていう、

これって中々難しいですよね。

MC :すごい。すごい、ちょっと待って。

いわゆるサッカーとか野球のレギュラーになれなかった人達を盛り上げる役割?

ゲスト:そうそう、そうですね。それも出来なきゃダメなんですよ。

MC :すごい、すごい。いや、すごい。マネージャーみたいな感じですか?

ゲスト:そうですね。余裕がないとできないですよね。

MC :いやー。若田さんはそういうのに長けているということですか?

ゲスト:そうですね、やっぱりあのー若田さんの余裕とか、あのーまぁ人柄の良さ、

まぁこういう所でですね、他の人を包容力、他の人をこうフォローしながらまぁ、

あのリーダーとしても引っぱって行くこともできるという事ですね。

MC :ほぉー。そういえば長谷川さん、これね、ぼくね、

もう5年前ですかね。5、6年前かな。若田さんというと宇宙桜ですよ。

ゲスト:はぁー。

MC :宇宙にね、長谷川さんの依頼された有人宇宙システムの依頼のね、

桜の種を持ってって

ゲスト:はい。

MC :それが国際宇宙ステーションに滞在して、それを持ち帰ってきたじゃないですか。

ゲスト:若田さんが持って帰ってきた。

MC :そう。それを長谷川さんて全国に植えたでしょ。

ゲスト:そうですね。

MC :あれがどうなってるか気になる。

ゲスト:あ、はい。あのー、その後元気に芽が出たんですが

MC :あれ5年前ですよね。

ゲスト:えっとそうですね、2009年、10年に芽が出て

MC :4年、5年前?

ゲスト:そうですね。4年、5年前。そうしてですね、

今年になって花が咲いたというニュースが結構出てますね。

MC :2014年の今年の春、桜の花が咲いたんですか?

ゲスト:いよいよ桜の花が。はい。あのーぼちぼち咲き始めてまして、宇宙桜ですね。

MC :えぇ。

ゲスト:あのーずいぶん報道して頂いて、もう嬉しい限りです。

MC :え、その桜咲いたってのはどうなんですか。速いんですか?普通なんですか?

ゲスト:えっとですね、あのー速いという風に報道もされてますけれども、

あの実はですね、あのーまぁ一生懸命育ててますので、そういう事もあるんですね。

MC :あ、ちゃんと育てれば速く咲くこともある?

ゲスト:ある、ありますね。

MC :あ、今、手元に写真が来た。おー。

ゲスト:あぁ。

MC :あぁ、長谷川さんが預かった若田さんに委ねた、託したね、桜。

種まいて、えー、高知県あるいは、岐阜県あるいは、山梨県の北杜市などで花が咲きましたよ。

といういわゆる桜の便りというか、えー、

写真が今、手元にあるんですが綺麗なお花が咲きましたね、今年。

ゲスト:そうですね、えぇ。

MC :これ宇宙を旅した桜

ゲスト:そうですね、希望の桜という風に私は考えています。

MC :はい。これはもうちょっと今年は見るチャンスはないけれど、

えー、近ければ来年の春?山梨県北杜市の神社?これなんて言うんですかね?

どこ行けばいいんですか?

ゲスト:そうですね、北杜市の実相寺という所ですが

MC :実相寺というお寺

ゲスト:そうですね。えぇ、まぁ北杜市へ行けばですね、

あのーいっぱい、あのー、札が出てます。

MC :はい。

ゲスト:その花の時期は、大変ですので。

MC :実相寺に行くと、来年の春、宇宙に行った桜の花を見る

ゲスト:を、見ることができます。

MC :見ることができるわけですね。

ちなみに僕の住んでる北海道は今、桜前線が到達しました。

ゲスト:あははははは。

MC :良かったら明日にでも、札幌来てください。

ゲスト:いいですね、ぜひぜひ。

MC :さぁ、えー、今週のサイコーは有人宇宙システムの長谷川洋一さんでした。

ありがとうございました。

ゲスト:ありがとうございました。 -

「巨大ウィルス パート2」 ゲスト:武村政春さん

2020/10/01 Thu 12:00 カテゴリ:人体MC :さあ、今週のサイコーもですね、前回に続きまして、

東京理科大学教授の武村政春先生です。よろしくお願いします。

ゲスト:よろしくお願い致します。

MC :武村先生はブルーバックスから巨大ウィルスと第4のドメイン、

生命進化論のパラダイムシフトという本も出版されていて、

前回もウィルス、ほんとにちっちゃい1ミリの1000分の1を

さらに1000分の1にしたっていうってウィルスっていうのは

いわゆる細菌とは違うんだよっていう、あの細菌は生物なんだけれど、

ウィルスは生物じゃないんだよ

ゲスト:はい

MC :だけどノロウィルスとか

ゲスト:うん

MC :エボラ出血熱ウィルスとか、ジカ熱とか、

最近ねニュースですごくこわいイメージのある

ゲスト:ええ

MC :その、病気をもたらすもの、とってもちっちゃいものなんだけれど、

こわいよって話も伺ったんですけど、巨大ウィルスを発見されたという先生が、

これ巨大さというのはまずどれぐらいの大きさのウィルスですか。先生が

ゲスト:ああ、まず

MC :みつけられたのは

ゲスト:ああ、まず、僕がみつけたのは

MC :はい

ゲスト:まあ、これまで見つかってるものの、

一つの仲間っていうだけの話だけなんですがね

MC :はい

ゲスト:あの、一番最初に見つかった2003年に見つかったのが

ミミウィルスというのがフランスの研究者で見つかったんですけれども、

MC :はい

ゲスト:大体500ナノメートルぐらいの大きさなんですね。

MC :それは1

ゲスト:それは1マイクロメートルの半分ぐらい

MC :ていうことは

ゲスト:で、ノロウィルスとかのもう何十倍大きい

インフルエンザよりも2・3倍大きいかな。

MC :ああ

ゲスト:で、これも電子顕微鏡を使わなくても見えるぐらい

MC :おお

ゲスト:非常に大きなミミウィルスというのが見つかりました。

MC :それは16年前に発見された

ゲスト:2003年ですね

MC :はい。だから13年前

ゲスト:13年前、発見された

MC :で、それミミウィルス

ゲスト:それミミウィルス

MC :それが巨大ウィルスってことですか

ゲスト:そうなんですね。

MC :はい

ゲスト:で、500ナノメートルもでかい、ま、今申し上げたように、

電子顕微鏡じゃなくても見えるもんですからね

MC :はい

ゲスト:あの、最初見つけた研究者は、とてもばい、その細菌だとは思わずに

MC :はい

ゲスト:研究しててもその細菌に特有のあるべき遺伝子がなくて困ってて、

ずーと困ってて、で、2003年になってようやく実はこれ

ウィルスだったんだということがわかって

MC :ああ、

ゲスト:で、ミミウィルスのミミっていうのはもう真似しているとか、

もう、あのよく似てるっていう意味のミミックリーっていう英語があるんですけど、

そこからこう名付けられたのがミミウィルスなんですね。

MC :細菌みたいなウィルス

ゲスト:細菌みたいなほど大きいし、

MC :ああ

ゲスト:あと遺伝子も調べると細菌ほどではないんですけれども

MC :はい

ゲスト:かなりそれまでのウィルスに比べるとたくさんのウィルス、遺伝子があると、

MC :はい

ゲスト:いうことがわかってきて、だからほんとにその、

ほんとに細菌ぽいねってというような

MC :はい

ゲスト:そういうようなウィルスが2003年に見つかったんですね。

MC :へぇ

ゲスト:ええ、で、それ以降いろんなウィルスが、

こう、それよりももっと大きなのが見つかってきました。

MC :ええ、

ゲスト:これまでに

MC :たとえば

ゲスト:たとえば、あの一番有名なのが2013年に発見された

MC :はい

ゲスト:パンドラウィルスっていうウィルスがいるんですけれども

MC :パンドラの箱ですか

ゲスト:そうそう、あのパンドラの

MC :えっ、ええ

ゲスト:まぁあれから名付けられたんですけどね

MC :ええ

ゲスト:あの、それがもうほんとに驚くべきことで

1マイクロメートル以上の大きさをもっていました

MC :それは1ミリの

ゲスト:1ミリの1000分の1です。

MC :1000分の1

ゲスト:そう、それです。

つまりそれまではウィルスはそのさらに1000分の1だったでしょ。

MC :はい。

ゲスト:でも、その1000、1ミリ、1、昔は1ミクロンと言っていたぐらい

MC :はい

ゲスト:の大きさで、これはほんとにこのバク、

この細菌とほとんど同じ大きさというですね、

非常に大きいのが見つかって、これは

MC :パンドラウィルス

ゲスト:パンドラ

MC :どこで見つかったんですか。

ゲスト:これはですね、ええ、2ヶ所で見つかってんですけども

MC :はぁ

ゲスト:その時は、その時はチリの川の、まっ、河口付近の泥の中と

MC :ええ、

ゲスト:あと、ええオーストラリアのどっかの淡水の沼地

MC :南半球ですね、いずれも

ゲスト:まあどっちも南半球なんですけど、

MC :はい

ゲスト:ただ、あの、実は、あのう、コンタクトレンズされてる方は、

MC :はい

ゲスト:あのコンタクトレンズをこう洗浄液に

こう漬けてることがあると思うんですけれども

MC :はい

ゲスト:実はあれは汚くしてるとアメーバが、こう増殖して、

で、それをこう知らずにこう付けると

MC :はい

ゲスト:あの炎症を起こすことがあるんですけど、

MC :はっ

ゲスト:実は

MC :細菌がよくあると言いますよね

ゲスト:そうそうそうそう

MC :あれ、それは細菌ですよね。ウィルスでなくて。

ゲスト:それは、いえ、それがですね。

MC :ええ

ゲスト:で、今アメーバが増殖すると言いましたでしょ。

MC :はい

ゲスト:実は、パンドラウィルスの3つ目が

MC :はい

ゲスト:見つかったのがですね、そういう所から見つかったんですよ

MC :あっ、コンタクトレンズの

ゲスト:そうそうそう、

MC :はい

ゲスト:コンタクトレンズ洗浄剤から

MC :はい

ゲスト:それに感染しているアメーバが見つかったんですね。

MC :へぇえ

ゲスト:ただ、それはパンドラウィルスが見つかる前に実は見つかってたんだけども

MC :はい

ゲスト:最初は巨大ウィルスという概念がなかったもんで

MC :ふうん

ゲスト:なんだこれっていう、

つまり新種の小ちゃな微生物として片付けられていたのが実は今になって

MC :はい

ゲスト:これパンドラじゃんということがわかった

MC :はあ

ゲスト:というふうにして、大体今のところ3種類ぐらいのパンドラがみつかって。

MC :へぇえ、ひょんなきっかけで見つかったわけですね。

ゲスト:そうですね。

MC :それはあのウィルスと定義されたのは、ええ、生物じゃないということが

ゲスト:うん

MC :わかったからですよね。生きてないという

ゲスト:ええ、そうそうそう、あのう、つまり自分自身で増殖できない

MC :うん

ゲスト:というのが実はまず生物じゃない一つの

MC :うん

ゲスト:証拠で、あとは自分で、こうタンパク質を作れないというのが

MC :ほうう

ゲスト:ええ、で、ただ作れるんですけれども

それはどこかの細胞の中に感染しないとできない

MC :はい

ゲスト:だから、自立してそういうことができないというのは

生物じゃないという一つの指標なんで、

パンドラも実はそうなんだということなんですね。

MC :そのミミウィルスにせよ、パンドラウィルスにせよ

ゲスト:ええ

MC :人間の体にはどういう影響を及ぼすものなんでしょうか

ゲスト:今のところですね、あまり、

あのどちらも大体アメーバ―に感染するウィルスとしてみつかっているので

MC :はい

ゲスト:あまり人間に対してなんか病原性を持つとか

MC :はい

ゲスト:そういったことはあまりないとは思うのですが

MC :ほぉ

ゲスト:ただ、実はミミウィルスに関して言いますと、

たくさん摂取すると肺炎を起こすとか

MC :はい

ゲスト:そういう方の、まぁ実験動物レベルの話なんですけども、

そういう実は論文も出てるので

MC :へぇ

ゲスト:ひょっとしたら多くとりすぎると、

なんか変なことが起こるかもしれないです。

MC :それが、でも発生しやすい環境というのはもうわかっているんですか

ゲスト:いや、わからないと思います、まだ

MC :わからない

ゲスト:生態学的にまったくわかってないので、

このへんの巨大ウィルスというのは

MC :へぇえ

ゲスト:ええ、で今言ったように、いろんな所にいるんですよね

MC :はい

ゲスト:おそらく

MC :あの、ウィルスの研究って今、聞いてると、

その、いろんなものを研究している中で、

たまたま見つかったものが、これが、じゃ、細菌だった

ゲスト:はい

MC :これが実は新しいウィルスだったって

ゲスト:ええ

MC :そういう学問があるということですよね

ゲスト:まぁそういうふうにして見つかってきていますのでね、

巨大ウィルスなんかは特にね。

MC :ということですよね。じゃ今まで地球上にあるもので、

あのう、いろんな物質が研究されている中で

ゲスト:うん

MC :先生なんかやっぱり新しい、

これまだ未発表のウィルスじゃないかっていうものを

ずっと探してらっしゃるんですか。

ゲスト:まぁ、今は私はその日本のいろんな所から、

にも、絶対いると思っているので、

MC :はい

ゲスト:で、日本のその巨大ウィルスを実はちょっと探そうということをしてまして、

いま、研究をしています

MC :それ、どこでどんなことをやるんですか

ゲスト:まぁとにかくいろんな所からサンプリングをしましてね

MC :へぇ

ゲスト:水、水を、いろんな池とか沼とか海とか

MC :はい

ゲスト:川とか、

MC :はい

ゲスト:いろんな所からサンプリングして、片っ端から、

こうアメーバにそれを添加してウィルスがいるかどうかを

調べるということを今やっています

MC :すごい

ゲスト:ええ

MC :それは北は北海道から南は沖縄まで行っちゃう

ゲスト:ほんとはそこまで行きたいですね。

今のところはまだ、あの、東日本のちょっといろんな所ぐらいしか

まだやっていませんけどね

MC :ふうん

ゲスト:ええ

MC :たとえばいろんなじゃ、この湧き水とか

ゲスト:はい

MC :日本の水百選とかの所から水汲んできたりとか、

あっちこっちからサンプルをとってきて

ゲスト:それはありえ、ありえますね。今のところ日本の水百選はやってませんけれども

MC :ええ、ええ、いろんな沼とか

ゲスト:沼とか

MC :へぇ、それをアメーバにくっつけるってどういうイメージですか

ゲスト:あっ、つまり、アメーバというのは、あの、こう実験室で培養できますのでね

MC :はい

ゲスト:それをこう培養しておく、

MC :はい

ゲスト:で、そこにあの例えば、荒川とかそういった川から取って来た水を

MC :はい

ゲスト:まぁ、ちょっとある程度いろんな操作をして

ウィルスがいそうなものをちょっとこう濃縮するんですけれども

MC :ふうん

ゲスト:ウィルスをね。濃縮したものをそのアメーバの培養している液にこう、

ぽちょぽちょっと振りかけるみたいな

MC :ふうん

ゲスト:実際にはもうちょっと詳しくは、あの複雑なんですが

MC :はい

ゲスト:で、しばらく置いておきますとね、ウィルスがもしそこにいれば

MC :はい

ゲスト:アメーバに感染します

MC :はい

ゲスト:と、アメーバは大体ウィルスに感染しますと、

まぁ、ちょっと形が変になって、あの具体的にいうと、

ちょっとこう丸っぽくなって

MC :はい

ゲスト:浮き上がってきちゃうんですね。

MC :はい

ゲスト:で、やがてバーンと破裂してなくなっちゃう、消えてしまうと

MC :それは何時間っていうレベルですか

ゲスト:それはウィルスによって違うんですけれども

MC :うん

ゲスト:たとえばさっきのミミウィルスの場合は大体もう1日おけばもうバーンと破裂して

MC :へぇ

ゲスト:アメーバ死んじゃいますね。

MC :それを顕微鏡で見るわけですね。

ゲスト:はいはい。で、そういうふうになったアメーバをちょっとこう、

いるかどうかを探しまして

MC :はい

ゲスト:それをちょっと電子顕微鏡で見ますと

MC :はい

ゲスト:あっ、新しいウィルスがアメーバの中にいる様子を見ることができると

MC :へぇえ

ゲスト:はい

MC :先生の学問ってね、たぶん医療の中でも薬の開発とか

ゲスト:はい

MC :いろんなふうにこれたぶん役立ってだっていくもんだと思うんですよね。

ゲスト:ああ、僕の場合はまあ今のところ一個の巨大ウィルスが

なにか人に役立つかといったら役立たないと思ってまして

MC :あっそうなんですか。

ゲスト:ええ、僕自身はなんていうんでしょうね、

この生態、生物の世界にこういう巨大ウィルスがなぜいて、

なにやってるんだろうと

MC :はい

ゲスト:僕達にどういう影響を与えてるんだろうと、

これまったくわかってないといってもいいぐらいなんで

MC :はい

ゲスト:そこをちょっと解明していきたいなと思うんですね。

ただ、まぁそれやっていくうちに、

ひょっとしたらこうしたら人に役立つんじゃないかとか、

医療に役立つんじゃないかとアイデアは出て来るかもしれないんですけれども、

今のところまだ全然僕はノンアイデアですね。

MC :いやぁでも、それでいいと思いますよ。その欲のなさが

ゲスト:うん

MC :やがて、なんか、こう、実を結ぶような気がします。

ゲスト:ああ、それだとうれしいんですけれども。

MC :はい。またじゃぜひ遊びに来て下さい

ゲスト:ああ、どうもありがとうございます。

MC :はい。今週のサイコーは東京理科大学教授の武村政春先生でした。 -

「巨大ウィルス パート1」 ゲスト:武村政春さん

2020/10/01 Thu 12:00 カテゴリ:人体MC :さぁ今回のサイエンスコーチャー略してサイコーは2度目のご登場です、

6年ぶり、東京理科大学教授の武村政春先生です、こんにちは

ゲスト:こんにちは、よろしくお願いします

MC :えー、よろしくお願いします

ゲスト:ごぶさしております

MC :ええ、6年前です

ゲスト:そうですね、早いものです

MC :6年前は、えー、おヘソはなぜ一生消えないかの

ゲスト:はい

MC :人体の不思議をうかがったんですが

ゲスト:そうでしたね、ええ

MC :うん、もうそれ、もう1回聞きたぐらいなんですけど

ゲスト:ははは

MC :先へ進みましょう、6年経ってしまいましたから

ゲスト:もう忘れてしまいましたね

MC :ははは、今回は巨大ウイルスというのをテーマにしたいと思います

ゲスト:はい

MC :みんなウイルスって、ね、なんか悪者っていうイメージだと思うんだけど

ゲスト:うん

MC :ウイルスについて聞きます、

武村先生はブルーバックスから巨大ウイルスと第4のドメイン、

生命進化論のパラダイムシフトという、

とっても難しいタイトルの本を出されてらっしゃいます

ゲスト:はい、そうですね

MC :はい、

ゲスト:はい

MC :で、その前にウイルス、

これウイルスってそもそもどういうものをウイルスって定義するんですか

ゲスト:まぁ、そもそも、そのう、最初に見つかった時にですね

MC :はい

ゲスト:そのラテン語で、まぁ毒という名前がつけられた、

まぁバイオレンスってそういう意味なんですけれども、

そのもともとはそのう、あのう人間とか

MC :はい

ゲスト:動物とか、植物とか、そういうものに、まぁ病気をもたらすものとして、

こう、見つかったんですけども、最初はあのう、つまり目に見えないものですからね

で、しかも細菌よりもぐうっと小さいものですから、

あのう、例えば、その昔は病原体をろ過器で、こう、ろ過してですね

MC :はい

ゲスト:あのう、なくして

MC :はい

ゲスト:で、まあ、それがいわゆる滅菌というか殺菌というかですね、

滅菌というんですけれども

MC :ああ

ゲスト:やっていたんですけど、それを実は通り抜けちゃうほど、

つまり、細菌とかそういう病原体よりもちっちゃいものであると、

MC :ほう

ゲスト:まず、そういうものですね、だから、あのう、

まぁ、あの具体的な単位を言いますと、数十ナノメートルという、

ナノというのは、ミリの1000分の1のミクロンの、

さらにその1000分の1がナノメートルなんですから

MC :えっ、1ミリの

ゲスト:ええ

MC :1000分の1の

ゲスト:の1000分の1

MC :さらに1000分の1

ゲスト:はい、その

MC :っていうのがナノ

ゲスト:ナノですね、そのレベルの、つまり大きさであると

MC :あの、よくウイルスというと、

ゲスト:うん

MC :たぶんラジオの前のキッズはインフルエンザとかノロウイルス

ゲスト:ええ、ええ、ええ

MC :っていうものを、

ゲスト:うん

MC :イメージするけれど、そのノロウイルスなんかもそんなちいちゃいものなんですか

ゲスト:そうですね、ノロウイルスは何十ナノメートルというぐらいの非常にちっちゃい、

まぁインフルエンザウイルスは、もうちょっと大きくてですね

MC :はい

ゲスト:100ナノメートルとか、200ナノメートルぐらいあるんですけども、

まぁそんなレベルのもので、これはもう、あの、ほんとに目で見えないし

MC :へぇ

ゲスト:当然普通の顕微鏡でも見えないくらいの

MC :日立ハイテクトの電子顕微鏡だったらばっちり見える

ゲスト:ああ、もうそれはもうばっちり見える

MC :あはは、そうなんですか

ゲスト:ええ、ええ

MC :あっ、そういう、えっ

ゲスト:それはばっちり見えますね

MC :じゃウイルスってのは、もう、めちゃめちゃ、ちっちゃい

ゲスト:ええ

MC :よく、よくほら、ウイルス飛ばしたるぅなんて言ってるけど、

ゲスト:うん

MC :それは、そう、もうほんと見えてないっていうことですね

ゲスト:見えてないですから、この辺にもいますよ、たぶん絶対

MC :いるう、ラブリにもウイルスいます

ゲスト:います、います

MC :先生はプロだから見える

ゲスト:見えません、ははは

MC :見えない

ゲスト:ははは

MC :やっぱり人間は見えない

ゲスト:人間は見えないです、うん

MC :へぇ、そんなちぃっちゃいものが人間の体に入りこむと、

とっても悪い害をもたらすわけじゃないですか

ゲスト:そうですね

MC :こわいですね

ゲスト:まぁ、目で見えませんからねぇ

MC :うーん

ゲスト:目で見えないからこそ、その仕組みもよく分かって無くてですね

MC :はい

ゲスト:まぁ、今でもほとんど、わかってない部分が多いと思うんですけれども

MC :はー

ゲスト:うん、だからこそこわいのかなという話ですね

MC :うーん、その小さなウイルスなんですけれど、

さっきね、細菌っておっしゃっていたですよね

ゲスト:ええ

MC :細菌

ゲスト:ええ、ええ

MC :だから、細菌とウイルスってイコールじゃないんですか

ゲスト:あっ、全然違いますですね

MC :どう違うんですか

ゲスト:まずは、あのう、細菌というのは私達と同じ生物ですね

MC :細菌は生き物

ゲスト:生き物なんです、で、私たちは何十億、何十兆という、

こう細胞、細胞というものからできてますけども

MC :はい

ゲスト:細菌だって、一つの、あれ、細胞なんですね

MC :はい

ゲスト:でも、実はウイルスとは、その細胞よりももっとちっちゃくて、

細胞というものとは言えないほど、もっと単純な形をしていると

MC :うん

ゲスト:ええ、で、世の中の、あのう、生物学者の話はですね、

たいてい、細胞からできてないと生物とは言わないというのが常識なんですね

MC :はい

ゲスト:ですから、ウイルスは細胞からできてなくて、

それよりももっと単純なものなので、生物というよりも、

むしろ物質、で、しかも、生物には限りなく近いんだけども

まぁ、生物の仲間入りはしてくれない、させてくれない物質であるという、

大体そういう位置づけのものですね

MC :細菌もウイルスも体に入ったら悪いものですよね

ゲスト:はい、はい、はい

MC :だから悪さするのは同じ

ゲスト:まぁ、悪さするのは同じですね

MC :じゃ、例えば、ウイルス、ノロとか

ゲスト:ええ

MC :インフルエンザとか

ゲスト:うん

MC :あれも悪くなる

ゲスト:うん

MC :細菌で体に影響をおよぼすものって何ですか、たとえば

ゲスト:たとえば、病原性大腸菌とかね

MC :ああー

ゲスト:あと、赤痢菌とかですね

MC :あああー

ゲスト:うん

MC :あれは細菌

ゲスト:そうそう

MC :で、もうちょっと大きいものですか、細菌は

ゲスト:もうちょっと大きいですね

MC :で、ウイルスは、インフルエンザとか

ゲスト:うん

MC :ノロウイルスとか

ゲスト:ノロウイルス

MC :あと何かあります

ゲスト:あとですか、あとヘルペスウイルスとかですね

MC :ああー

ゲスト:えー、アデノウイルスとか

MC :あああー

ゲスト:まぁ、いろいろありますね、あとなんだろう、

最近有名な、になってきたエボラ出血熱、エボラウイルス

MC :あっ、あれもウイルスか

ゲスト:ジカウイルス、ジカ熱

MC :うん、うん、

ゲスト:みんなウイルスですね

MC :なるほどね、じゃ、細菌よりかも、もっと、こう、やっかいなもの

ゲスト:まぁ目で見えないだけにやっかいですね

MC :はぁ

ゲスト:ええ、で、あまりその研究もですから細菌とかに比べると

MC :ふうん

ゲスト:まだまだっていう感じもしますのでね

MC :ふうん

ゲスト:ええ

MC :で、1ミリの1000分の1

ゲスト:ええ

MC :さらにその1000分の1の大きさしかないっていう

ゲスト:うん、まぁ実際にはそれよりももうちょっとでかいですかね

MC :大きいのもある

ゲスト:大きいものもありますかね

MC :いや、すごいですね、

いやこのウイルスに関して先生ずっと研究されてらっしゃると思うんですけれど

ゲスト:はい

MC :このウイルスを、じゃ今この、いい、あの、

ラボの中にもいるっておっしゃってたけど、いいウイルスもあるんですか

ゲスト:あのう、たとえば、僕達が生きている間に、

あっ、こいつはいいウイルスだなぁというふうに実感することはないんですけど、まず

MC :はい

ゲスト:まずないんですけど

MC :はい

ゲスト:たとえば、いいウイルスというと、

まぁ最近多少その有名になってきているんですけども

MC :はい

ゲスト:僕たちの進化

MC :はい

ゲスト:生物の進化に実は重要な役割を果たしてきている、

そういうウイルスっていうのが最近知られてまして

MC :へえ、たとえば

ゲスト:あのう、遺伝子、今、完全に人の遺伝子で調べられてるんですけども、

あのう、4割ぐらいがですね、人の遺伝子の

MC :うん

ゲスト:実はウイルスがもってきたんじゃないかというふうにさえ言われてるほど

MC :へぇ

ゲスト:実はウイルスってのは私たちに、こう、非常にこう、

まぁ貢献してくれたっていうとね、言い方あれですけども

MC :ふうん

ゲスト:僕たちの進化、今、

進化して今ここにあるのは実はウイルスのおかげだともいえる

MC :ふうん

ゲスト:ですね

MC :で、僕ら人間のもつ免疫力とか

ゲスト:うん

MC :あのう、体力とか、いろんなものをつかさどっているものは、

ウイルスによってもたらされて、

人間の進化を手伝ってくれてるってことですか

ゲスト:まぁ、一部でしょうけどね、

MC :へぇえ

ゲスト:あの、その全てではないと思いますけども

MC :へぇえ

ゲスト:ええ

MC :へぇえ、いやぁ、なんか、夢ふくらむ、宇宙とはまた違ったロマンがありますね

ゲスト:ああ、ありがとうございます、そうなんですよ、

ミクロの世界はまたロマンがあるんですよ

MC :ううん、ただ、そんな中で先生、巨大ウイルスってのが今回の

ゲスト:はい

MC :テーマだったんですけど

ゲスト:はいはい

MC :ウイルスってのはすごくちっちゃいって聞いたんですけど

ゲスト:ええ

MC :巨大ウイルスってどれぐらいの巨大さなんですか

ゲスト:巨大といっても、それまでのウイルスにとって巨大という意味なので

MC :ええ

ゲスト:だから、われわれが巨大なダイオウイカみたいな、

そんなに、でかくはないですね

MC :あっ、どんなかんじですか

ゲスト:あのう、ウイルスにとってみると

ダイオウイカだなぁというのがウイルス、巨大ウイルスで

MC :はい

ゲスト:つまり、大体細菌と同じぐらいの大きさをもつ、

MC :ほう

ゲスト:ウイルスというのが

MC :はい

ゲスト:最近みつかってきてるんですね

MC :はい

ゲスト:だから細菌は、でも、もっとちっちゃいのがそれまでのウイルスだったのが

MC :はい

ゲスト:細菌レベルにまで大きくなったもの、大きいやつがいると

MC :ふんふん

ゲスト:で、サイズだけじゃなくて、

その遺伝子の数も非常に多かったりするんですね

MC :はい

ゲスト:つまり、それまでのウイルスに比べてサイズもデカいだけではなくて、

遺伝子も多様で複雑であると

MC :うん、それが発見されたことによって

ゲスト:うん

MC :先生の研究では、何が、こう、プラスになってくるんですか

ゲスト:まぁ、私の研究そのものが巨大ウイルスの研究なもんですから

MC :はい

ゲスト:あれなんですけれども、その巨大ウイルスの研究をしていくことで、

ひょっとしたら、つまり巨大だということそのものが

結構その常識破り的なものだったので

MC :はい

ゲスト:ウイルスと生物との垣根がですね、

ちょっとこうボーダーラインが、なんかゆらいできてるような

MC :ほう

ゲスト:そういう実はイメージがありますね

MC :さきほど、細菌は生物だっておっしゃってましたけれど

ゲスト:はい

MC :巨大ウイルスをみつけたことによって

ゲスト:ふん

MC :じゃあ、これ生物というカテゴリーにはいっちゃうんじゃないかと

ゲスト:そこの実は議論がはじまってるんですね、あのう、まだごく一部なんですけれどね

MC :はい

ゲスト:ひょっとしたら今までのウイルスと生物を分ける、

その、たとえば、その細胞からできてないとか

MC :はい

ゲスト:まぁ、ほかにもいろいろあるんですけども、

そういったこれまでの概念だけを適応、概念をつかうだけではちょっと、

あの、ものたりないないような連中がその巨大ウイルス

MC :うん

ゲスト:であると

MC :ふーん

ゲスト:いうことで、そもそも生物ってなんだろうとかですね

MC :うん

ゲスト:ウイルスってなんだろうという、えー、まぁ、そもそも論っていうやつを、

われわれは、そういう、その生物とは何かというところにまで、

こう、なんか、こう突き詰めていくというね

MC :うん

ゲスト:そういうきっかけになるような存在が

この巨大ウイルスだというふうにわれわれは考えてるんですね

MC :へぇえ

ゲスト:だから、高校や中学で学ぶ生物というものはね

MC :はい

ゲスト:ひょっとしたら、変わってくるかもしれないなぁという

MC :あっ、そうなんですか

ゲスト:だいぶ先ですけどね

MC :場合によっちゃあ、じゃあ

ゲスト:場合によっては

MC :あの10年後20年後

ゲスト:うん

MC :教科書の内容が変わってくるかもしれない研究をされてると

ゲスト:あのう、まぁ、数十年後はムリかな、百年後ぐらいには

MC :あっ、そうなんですか

ゲスト:変わってくるかなというふうには、僕自身は思っていますけども

MC :へぇえ

ゲスト:ええ

MC :もうちょっと詳しい話を、またね、週またいで来週うかがいたいと思いますけど

ゲスト:はい

MC :ウイルス、また来週です

ゲスト:はい

MC :今週のサイコーは東京理科大学教授の武村政春先生でした、ありがとうございました

ゲスト:ありがとうございました -

「ニュートリノってなに? パート2」 ゲスト:多田将さん

2020/09/01 Tue 12:00 カテゴリ:科学MC :今回の「サイコー」もですね、

高エネルギー加速器研究機構の多田将さんです。

こんにちは。お願いします。

ゲスト:はい。よろしくお願いします。

MC :えー、多田さん、先週伺いました

ゲスト:はい。

MC :えー、そうですね、ニュートリノの研究されてらっしゃる、

今年はニュートリノってのは、もう、ほんとキーワードですよ。

ゲスト:はい。

MC :あのー、五郎丸さんかニュートリノですね。

ゲスト:はあい。はは。

MC :なんとなく。

ゲスト:はい。

MC :はい。ニュートリノみんな覚えたと思います。

ゲスト:はい。

MC :で、そのニュートリノを研究

ゲスト:はい。

MC :されている

ゲスト:はい。

MC :これが、宇宙の起源につながる話だっていうのが、先週までのお話です。

ゲスト:はい。

MC :なんでですか、これが

ゲスト:はい。実はですね、世の中には、

MC :ええ。

ゲスト:僕たちの体を作ってる普通の物質に対して、

全くそれのペアとなっている、反物質なるものが存在するんですよ。

MC :えっ。

ゲスト:この反物質は、

MC :右があったら、ひ、左がある。

ゲスト:みたいなものですね。

MC :裏と表みたい

ゲスト:そうです。

MC :はい。

ゲスト:鏡の中の相手みたいな感じですね。

MC :はい。

ゲスト:でも、この反物質というのはですね、

あの、これ実際、SFの世界じゃないんですよ。

MC :はい。

ゲスト:実際に、人工的に作ることができるんです。

MC :ええ。

ゲスト:ところが、天然には存在してないんです。

MC :ふーん。

ゲスト:で、この反物質と物質の実はペアになってる、

単にペアになってるだけじゃなくて、

MC :はい。

ゲスト:面白いのは、この二つがペアになってるものが出会うと、

消滅してエネルギーになってしまうんです。

MC :はい。

ゲスト:で、また逆にエネルギーからその物質、反物質を作ることができるんですけども、

それも必ず物質と反物質のペアで出来るんですね。

MC :へえ。

ゲスト:例えば、電子の話をしましたけども、電子には陽電子というペアがあって、

その、よ、電子と陽電子が出会うとエネルギーに変わるし、

強いエネルギーがあれば、電子、陽電子のペアが出来上がるという、

必ずそういうふうになってるんです。それで、

MC :ふーん。

ゲスト:ところがですね、ここで不思議なことがあるんです。

つまり宇宙は最初エネルギーの塊みたいなものから、

あらゆる物質が出来上がったと考えられていますが、

MC :はい。

ゲスト:もしそうだったら、ペアで出来るんだから、

ぜっ、実際にはですね、物質と同じ数だけ反物質がないといけないんです。

MC :はい。

ゲスト:ところが、みなさんの周り反物質ないですよね。

MC :言われてみると

ゲスト:ぶつかったら、消滅してしまうんですよ。

みなさんが何か、何かにぶつかった途端に消えてしまったとかいうことは、

MC :ふん。

ゲスト:そんな事件はありませんよね。

MC :はい。

ゲスト:これは、つまり、これはあの、宇宙の、

例えば地球にはなくても宇宙にあるかとか、

MC :はあー。

ゲスト:そういう探索をやってる人達もいるんですけれども、

MC :はい。

ゲスト:その探索の結果、やはり反物質は天然にはないことがわかってるんです。

MC :へえー。

ゲスト:一方で、人工では作ることができるんですけどね。

MC :ふん。

ゲスト:と、いうことで、なぜ、同じ必ずペアで出来て、

必ずペアで消えるはずの物質と反物質が、こんなに物質だけが残って、

反物質がないか、これの説明は、従来の理論では説明できなかったんです。

MC :ふん。

ゲスト:そこで、それを何とか説明しようという、その対称性がちょっと狂ってる

MC :うん。

ゲスト:ちょっとだけ物質が多く残った理由ですね、

それを、あの、考え出した理論ていうのが、色々ま、考えて来たわけですね、

物理学者が。で、それをですね、実は僕達は、えー、ニュートリノ、

色んな素粒子についてそういうのを調べる、ことができるんですが、

MC :はい。

ゲスト:僕たちはニュートリノについて、

ニュートリノとその反物質である反ニュートリノと、

それがどう違いがあるかっていうのを調べよういうわけなんです。

MC :その、反ニュートリノっていうのは、

ゲスト:はい。

MC :もう、見つけられたんですか?

ゲスト:これはですね、僕らは、簡単に作ることが出来るんです。

MC :ええっ。

ゲスト:この、茨城県東海村の設備では、

MC :はい。

ゲスト:もう、ほんとに、あの、ちょっと、あの、機械をいじるだけで、

MC :はい。

ゲスト:ニュートリノを作ったり反ニュートリノを作ったり

MC :ふん。

ゲスト:切り替えることが出来るんです。

MC :自然界には、今のところ見つかってないけれど

ゲスト:はい。

MC :人工的には、出来る

ゲスト:作ることが出来るんです。

MC :ということですね。はい。

ゲスト:もし、それを調べるとですね、調べたら、そしたら宇宙は、

なぜ僕たちは物質だけ、我々がなぜ存在してるのかという根本的な理由がわかるんです。

MC :僕らて存在してるけれど、

ゲスト:はい。

MC :それに反物質があると存在しないっていう、

ゲスト:ええ。

MC :反対側のも考えられるってことですよね。

ゲスト:そうですね。

MC :で、僕ら、でも、存在してるわけですよね。

ゲスト:ええ。

MC :で、それが立証されるとどうなるんですか。

ゲスト:やっぱりですね、あの、ま、あの、僕たちっていうのは、

ま、確かに、あの、僕達は存在してるんだから、

そんな、も、理由なんかいらないんだって

MC :はい。

ゲスト:考え方もあります。

MC :はい。

ゲスト:でもやっぱり、あの、本来であれば存在してるはずのない僕たちが

MC :はい。

ゲスト:なぜ、存在してるのか、やっぱり興味がありませんか。

MC :ある。

ゲスト:やっぱりそれはね、人類の、今んところ、究極の問いなんですよ、理論なんですよ。

MC :うーん。

ゲスト:なぜ、僕たちは存在してるのかって、

やっぱり、究極の問いなんです、質問なんですよね。

MC :うん、うん。

ゲスト:それにやっぱり、答えるっていうのは、重要なことだと僕たち、僕は思っています。

MC :うーーん。

ゲスト:で、あの、またそれ以外にも、やっぱり、ニュートリノって、

ものすごい天然には存在している訳ですよ。

MC :はい。

ゲスト:太陽からもいっぱい来てる訳ですね。

MC :はい。

ゲスト:ですから、それを、やっぱり、性質はない、わからないままだと、

MC :はい。

ゲスト:今んところ、全部捨ててる訳ですよね。

MC :そうですよね。

ゲスト:性質が分からないから。これがもし、性質が分かれば、

それの利用方法だって分かるはずですよね。

MC :あっ、今のところ、な、なんの、変な話、何の役にもたってない訳ですよね。

ニュートリノ

ゲスト:そういうことです。

MC :これが、

ゲスト:残念なことに

MC :体を通過することで、体に悪いってことも言われてないし、

ゲスト:そうです。

MC :特に害もないし、

ゲスト:ええ。

MC :得もないということですよね。

ゲスト:そうです。

MC :ただ、場合によっては、その、得の部分が発見されるかも分からない。

ゲスト:そうです、そのためには、まず、性質を知らないと。

MC :うーん。

ゲスト:性質の知らないものは、利用できない、ですからね。

MC :はーい。

ゲスト:だから、そういうために僕達は、

ニュートリノの性質を解明しようっていう訳なんですよ。

MC :あのー、すごく、僕、僕ね、宇宙でビッグバンが元々始まって

ゲスト:はい。

MC :その過程の中で、僕らいるわけじゃないですか。

ゲスト:はい。

MC :だから、もしかしたら、

ゲスト:はい。

MC :そのビッグバンの中心からまだ地球上に届いてない物質とか、

あるんじゃないかと思ってるわけですよ。

ゲスト:ええ。

MC :だ、ちょっとダメですか、そんな

ゲスト:いいですよ。

MC :えっ。

ゲスト:これはですね、

MC :ええ。

ゲスト:そこがね、まずね、みなさんのたぶん、おお、多くの人が勘違いされてる

MC :ええっ。はい。

ゲスト:つまり、ビッグバンは宇宙のどこかで起きて、

というふうな考え、これがね、実は違うんですよ。

MC :ええっ。

ゲスト:ビッグバンは、宇宙のすべての空間で同時に起こってます。

MC :ええっ、そうなんですか?

ゲスト:そして、あともう一つはね、このビックバンていう名前を聞くと、

なんか爆発が起こったように考えますね。

MC :おお、思ってます。

ゲスト:これはね、名前を付けた人が、あの、

ついそういう名前を付けちゃったんですけど

MC :ええっ。

ゲスト:ほんとはそうでないんです。

MC :何だったんですか、ビッグバンは。

ゲスト:ビッグバンていうのは、宇宙が、宇宙ってのは初期は、

ええっと、ある非常に狭い所に、一点に集まってたと考えられています。

MC :へえー。

ゲスト:これは、実際観測によって、宇宙はだんだんと広がっている膨張している、

このことが観測されたんですね。これなんか、1929年です。

MC :はい。

ゲスト:最初に発見されたの。

MC :おー、もう100年近くなるんですね。

ゲスト:そうです。それで宇宙が今どんどん広がっていってると考えれば、

MC :はい。

ゲスト:時間を逆戻しにすると、て、ということは、

昔は一か所に集まったという意味ですよね。

MC :うん。言われてみりゃ、

ゲスト:つまり、

MC :そうですね。

ゲスト:そうです。そして、えーっと、つまり、えーっと、

同じ宇宙にある物質の量だとか、或いはエネルギーの量だとか、

そういう総和は同じです。宇宙から出る事は出来ませんから。

その全部のものが、一か所に集まってたということは、

MC :うん。

ゲスト:同時にこれは、宇宙自体が、えーと、非常に、高い温度、

高温であったということが考えられるわけです。

その非常に密度が濃くて、温度が高くて、

その状態のことをビックバンと呼んでるだけなんです。

MC :へえー。

ゲスト:だから、

MC :密度が高くて高温?

ゲスト:そうです。

MC :はい。

ゲスト:高温高圧の状態ですね。

MC :ほー、例えば

ゲスト:その、

MC :僕らの生活のなかでそういうものって、何ですかね。

あの、電子レンジの中に入ってるじゃがいもとかそんな感じですか?

ゲスト:じゃがいもじゃ、まだまだですね。

MC :あは。えへ。

ゲスト:じゃがいもでは、まだまだです。

MC :電子レンジにある石とか

ゲスト:ええ。これぐらいじゃまだまだです。

電子レンジでつくれるのっていうのは、例えばじゃがいもだったら、

あの、爆発するぐらいあっても100度とかその程度ですよね。

MC :はい、はい。

ゲスト:実は、人間が、あの、作ることができるっていうのは、

えーっとですね、1兆度の10万倍。

MC :なんですか、それ。

ゲスト:そこまでは人間は再現できてます。

でも、それでも実はですね、宇宙年表の半分ぐらいまでしかできないんです。

MC :1兆度の10万倍っていう温度があるんですか?

ゲスト:そうです。それは、あの、人類が作ることができた最高温度です。

MC :はあー。

ゲスト:それは、あの、もしかしたらご存知かもしれませんが、

あの、ヒッグス粒子を発見したと言われる

MC :おお、はい。

ゲスト:あの、セルンといわれる

MC :はい。

ゲスト:まあ、ヨーロッパにある

MC :はい。

ゲスト:実験施設の、エルエイチシーという

MC :へえー。

ゲスト:その加速器で作られたのが、そこなんですね。

MC :はい。

ゲスト:それはもう、あの、人類の到達した最高温度なんですけど

MC :1兆度の10万倍

ゲスト:そうです。

MC :すごい。

ゲスト:それでもなお、宇宙の一番最初までは行ってないんですね。

MC :あ、それほどもうチンチンの状態だったんですね。

ゲスト:そうです。最初は

MC :宇宙は最初は

ゲスト:そう、そうです。

MC :それがはじけて、

ゲスト:ええ。

MC :いろんな、宇宙空間てものが誕生した。

ゲスト:そうです。段々、広い空間に広がっていくことで、

MC :はあー。

ゲスト:あの、ま、温度が冷めていったわけですね。

MC :ふーん。えっ、冷めてった。

今、じゃ、僕ら冷めてる最中、過渡期ですか?

ゲスト:そうです。だいぶ冷え、冷えてますよ今

MC :え、でも今、地球温暖化って言われてるけど

ゲスト:あははは。

MC :それとは、全然違うんですね。

ゲスト:地球が温暖化しようとですね、

MC :はい。

ゲスト:宇宙の平均温度にしたら、低い低いものです。

MC :ひゃー。ということは、

ゲスト:はい。

MC :じゃ、なに、これからやがては、地球が冷えてしまって、

ゲスト:ええ。

MC :氷河期が来るかもしれないんですか。

ゲスト:そうですね、氷河期よりもっと寒い時代に

MC :そうすると、人類滅亡するじゃないですか

ゲスト:そうですね、あのー、宇宙はほんとに、

あの、冷えてしまって、死んでしまうという考えの、説もあります。

MC :それは向こう何年ぐらい先の話なんでしょう。

ゲスト:まあ、あの、僕達の寿命より長いですからね

MC :そうですか。

ゲスト:そうですね。

MC :今、キッズ達、きっと青ざめてますよ。

ゲスト:あはははは。

MC :僕達がおじいちゃんなったら、もう、死ぬんだっていう

ゲスト:そう、そう。おじいちゃんよりももっと長いです

MC :もっと先

ゲスト:もっとはるか先ですからね

MC :今のところ、その兆候はないということ

ゲスト:兆候というか、あの、実際にはなるんですけど

MC :はい。

ゲスト:何百億年とかそういうレベルですので

MC :あっ、そうですか

ゲスト:だから、安心して下さい。

MC :一安心です。

ゲスト:はい。

MC :いやー、すごい話だったなあ、ロマンを感じますねぇ。

今週の「サイコー」は高エネルギー加速器研究機構の多田将さんでした。

どうもありがとうございました。

ゲスト:ありがとうございました。 -

「ニュートリノってなに? パート1」 ゲスト:多田将さん

2020/09/01 Tue 12:00 カテゴリ:科学MC :さ、今回のサイエンスコーチャー略して「サイコー」はすごいお方が来てる。

えー、私の目の前に、茶髪ロン毛の、はははは。でも、科学者。

え、高エネルギー加速器研究機構の多田将さんです。こんにちは。

ゲスト:こんばんは。あのですね、

MC :ええ。

ゲスト:あの、一応一つ訂正させて

MC :はい。

ゲスト:もらいましょう。

MC :はい。

ゲスト:茶髪ではなく、金髪です。

MC :金髪。

ゲスト:ははははは。

MC :そう、すごいんです。まぶしい、まぶしいですねー、金髪、ロン毛、の科学者。

ゲスト:はい。

MC :いやー、何か映画に出てきそうな

ゲスト:ははは。

MC :感じの方なんですけれど、

ゲスト:ありがとうございます。

MC :多田さんは、

ゲスト:はい。

MC :1970年

ゲスト:はい。

MC :大阪の生まれ、

ゲスト:はい。

MC :関西の方。

ゲスト:そうです。

MC :えー、京都大学理学研究科博士課程終了。

ゲスト:はい。

MC :すごいですね。

ゲスト:こう見えても理学博士です。

MC :すごいですねえ。

ゲスト:はい。

MC :で、高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所准教授という

ゲスト:はい。

MC :長いけれど、

ゲスト:はい。

MC :ま、すごい方なんですよ。

ゲスト:あははは。

MC :も、今年はなんといってもニュートリノの年。

ゲスト:はい、そうですね。

MC :はい。えー、ノーベル賞とられた梶田さんのお話なんですけれど

ゲスト:はい。

MC :梶田さんと同じような研究されてるてことでよろしいんですよね。

ゲスト:そうです、はい。

MC :うーん、さあ、この梶田さん改めて、

ゲスト:はい。

MC :受賞から

ゲスト:はい。

MC :ちょっと時間経ったんですけれど

ゲスト:はい。

MC :分かりやすく梶田さん何をされたんでしょう。

ゲスト:ええ。まずはですね、その、受賞理由だったニュートリノの研究の、

MC :はい。

ゲスト:その、ニュートリノとは何かってお話をしてみます。

MC :興味深い。

ゲスト:ええ。ニュートリノっていうのは、何か、名前は聞いたことありますよね。

MC :あります。

ゲスト:結構ね、日本人の方は名前だけは聞いたことがあると思うんですよ。

MC :はい。

ゲスト:うちの母親なんか何十年間も主婦やってた人ですけど

MC :はい。

ゲスト:名前だけは知ってるんですね。

MC :うん。

ゲスト:どんなものか知りませんけれども。

MC :小柴先生の影響じゃないですか?

ゲスト:そうですね。

MC :はい。

ゲスト:たぶん、あの、その、次々とニュートリノの分野で、

MC :はい。

ゲスト:色々受賞される方が多いので、それで報道も特にされてるから、

MC :はい。

ゲスト:だと思います。それで、ニュートリノっていうのはですね、

素粒子といわれるものの

MC :はい。

ゲスト:一種です。素粒子というのは

MC :はい。

ゲスト:何かといえばですね、例えばぼくたちの体をバラバラにしていきますよね。

MC :うん。

ゲスト:僕たちの体をまずバラバラにすると内臓になりますよね。

MC :うん。

ゲスト:内蔵バラバラにすると、細胞になりますよね。

MC :はい。

ゲスト:細胞バラバラにすると分子、アミノ酸とかの分子になりますよね。

MC :はい。

ゲスト:それを、分子をバラバラにすると、原子になります。

MC :分子、原子。はい。

ゲスト:原子。原子をバラバラにすると、原子核になります。

MC :分子、原子、原子核。

ゲスト:原子核。さらに原子核をバラバラにすると素粒子といわれる、

も、これ以上はバラバラにできない、究極の一番小っさい粒子から出来てる。

MC :分子、原子、原子核、素粒子。

だから山手線ゲームみたいになってきたけど

ゲスト:そうですね。

MC :覚えました。

ゲスト:ええ。

MC :はい。

ゲスト:この素粒子というものが組み合わさって

世の中の全てのものが出来あがってるんですね。

MC :素粒子何種類あるんでしたっけ。

ゲスト:素粒子はですね、12種類。

MC :つまり、

ゲスト:あります。

MC :人間、バラバラ、世の中にあるもの

ゲスト:はい。

MC :物質も全部バラバラにすると、

ゲスト:はい。

MC :たった12種類にしかならないてこと

ゲスト:そういうことなんですね。

MC :その12種類のものから、

ゲスト:はい。

MC :地球上にあるもの全てが構成されてる。

ゲスト:宇宙すべてです。

MC :宇宙すべてが

ゲスト:はい、そうです。

MC :わぁお。

ゲスト:そうです。

MC :一ダース。

ゲスト:そうです。それだけなんですね。

MC :12種類。

ゲスト:たった12種類です。

MC :はい。

ゲスト:その内の、いっ、一種類がニュートリノといわれるもの。

MC :12分の1がニュートリノ。

ゲスト:えーとですね、ニュートリノは、実際には3種類ありますので、

MC :えっ、12分の3

ゲスト:12分の3ですね。

MC :てことは、宇宙の

ゲスト:はい。

MC :4分の1がニュートリノ

ゲスト:そうですね、数としてはですね、

MC :はい。

ゲスト:実はですね、僕たちの体を作ってる素粒子は他にも電子なんてあります。

電子なんてよく聞きますよね。

MC :はい。

ゲスト:電気の元ですよね。

MC :電気

ゲスト:電子みたいなものよりも、ニュートリノの方がね、1億倍多いんです。だから、

MC :物質としてものすごく多いんですね。

ゲスト:数としては多いんですね。

MC :へー。

ゲスト:それで、あの、ニュートリノはさっきも言ったように、

その、元になるものですから、

MC :はい。

ゲスト:あらゆるものに入ってて、例えば、あの、

原子核が反応すると絶対出てくるんですよ。

MC :はい。

ゲスト:例えば、あの、原子炉なんかでもニュートリノ出てきますし、

MC :はーい。はい。

ゲスト:皆さんもっと身近なんで言ったら、太陽ありますよね。

MC :はい。

ゲスト:太陽は核が反応して、それで、あの、ま、光ってるわけですけども

MC :はい。

ゲスト:あそこは光以外に、ニュートリノもバンバン出てくるんですね。

MC :ふん。

ゲスト:だから、今僕たちは、ニュートリノ、

太陽から来てるニュートリノを今現在もバンバン浴びてるんですよ。

MC :ちょっと待って下さい。僕ら、これ、ラボ、屋内ですよ。

ゲスト:ええ。

MC :屋内で太陽光入ってないけれど、

ゲスト:ええ。

MC :それでもニュートリノ来てるんですか?

ゲスト:そうです。

MC :あ、そうか、建物も通過しちゃうってことですか?

ゲスト:そうです。で、ニュートリノはですね、

MC :すごい話

ゲスト:僕たちがどれぐらい浴びてるか、

MC :はい。

ゲスト:1秒間当たりに太陽から来るニュートリノの量っていうのは、

MC :はい。

ゲスト:一人あたり、ですね、1秒間あたり600兆個です。

MC :え、1秒間で600兆

ゲスト:600兆

MC :ピッったら600兆

ゲスト:そうです、そうです。浴びてるんです。

MC :えっ、600兆浴びてるけれど

ゲスト:ええ。

MC :体に感じない。

ゲスト:何か、浴びてる感がないでしょ

MC :全くない。

ゲスト:何か、今日はちょっとニュートリノきついわとか

MC :えー。

ゲスト:そういうのないでしょ。

MC :ははは。

ゲスト:そういうの。あんま、無いでしょ。

MC :ない。

ゲスト:なぜかというと、それが先ほどちょっと、おっしゃった、

MC :ええ。

ゲスト:つまり、ニュートリノは反応性が乏しいんですよ。

MC :うん。

ゲスト:例えばね、太陽から来る、今、来てますって言いましたよね。

MC :はい、はい。

ゲスト:そのニュートリノが地球に、まあ、入りますよね、当たりますよね。

MC :はあ。

ゲスト:その時に、地球に1回でもコンと当たる確率、

MC :はい。

ゲスト:普通考えたら地球なんてみっちり詰まった岩石の塊ですよね。

そんなん絶対地表でガンガン当たると思うでしょ。

ところが、ニュートリノは、あの、ほとんど反応しない粒子なので、

この非常に巨大な1万3000キロメーターぐらい直径がある、岩石の塊ですら、

MC :はい。

ゲスト:途中で1回でも当たる確率は、10億分の2程度なんです。

MC :うーん。

ゲスト:つまり5億個、地球を並べたら、ようやく1回当たるぐらい

MC :えーっ。

ゲスト:さんなん、それに比べたら、僕らの体なんて、全然小っちゃいですから、

MC :うん。

ゲスト:もう、ほとんど全部通り抜けちゃうわけですね。

MC :それ以前に通り抜けちゃうんだったら、

ゲスト:はい。

MC :ない、無いに等しい訳じゃないですか

ゲスト:そうです。

MC :それ、それがなんで有るってわかったんでしょうか。

ゲスト:ですからね。

MC :うーん。

ゲスト:ニュートリノっていうのは、実は初めて提唱されてから、

MC :はい。

ゲスト:あの、発見されるまでに

MC :ええ。

ゲスト:あの、二十数年かかってるんです。

MC :ある、あるって言われながら

ゲスト:そうですね。

MC :えっ、確認されるまで二十数年?

ゲスト:かかってるんですよ。

MC :はっ、へへへ。

ゲスト:そして、実は、ニュートリノ、そこ、発見された後もですね、

MC :ええ。

ゲスト:あの、その性質、

MC :はい。

ゲスト:その性質がわかるかどうか、う、あの、性質ですらですね、

えっと、なん、何十年にも渡って、謎、のまま調べるのも大変なんですね。

MC :うーん。

ゲスト:あることは分かっても。

MC :はい。

ゲスト:例えばね、物の重さ

MC :はい。

ゲスト:重さっていうのは、もの、物事の一番基本じゃないですか。

MC :はい。

ゲスト:その重さですら、ニュートリノは、重さがあるかないか、

ていうそういう当たり前の一番基本的な

MC :ふん。

ゲスト:第一歩のところですらですね、20世紀の終わりになるまでわからなかったんです。

MC :で、あの、梶田先生は、

ゲスト:はい。

MC :そのニュートリノに質量、重さがあることを発見したことによって、

ノーベル賞取ったってこと

ゲスト:そうです。

MC :ですよね。

ゲスト:梶田先生はですね、あの、大気で作られる天然のニュートリノ

MC :はい。

ゲスト:それをですね、研究することで、どうもニュートリノには質量があるというのを

MC :はあー。

ゲスト:発見しました。でも正確に言うとですね、

MC :うーん。

ゲスト:実は質量があるっていう事が、本質的なことではないんです。

MC :ち、え、何ですか、本質は。

ゲスト:一番重要なのは

MC :はい。

ゲスト:先程ニュートリノっていうのは、3種類あるって言いましたよね。

MC :はい。

ゲスト:これが、実は、お互いに変化するというそのことを発見したんです。

MC :あ、

ゲスト:これは、

MC :へー。

ゲスト:何かあの、え、だから何?と思うかもしれませんが、

MC :はい。

ゲスト:結構素粒子が変化するって重要なんですよ。

MC :へー。

ゲスト:例えばさっき、電子の話しましたけど、

MC :はい。

ゲスト:僕らの体、電子で出来てますよね。

MC :うん。

ゲスト:ところが、これが他のに変わるってのは、大事件だと思いませんか?

MC :うん。

ゲスト:これは、大きなことですよね。

MC :そういうことです。

ゲスト:だから、非常に、これ、重要なことなんですね。

MC :はい。

ゲスト:あの、それが普通の標準的なこれまで信じられてきた、

20世紀で信じられてきた理論では、説明がつかないようなことなんです。

MC :うーん。

ゲスト:それを発見されたんですね。

で、実際にはですね、これを理論で一番最初に提唱したのは、

なんとこれも日本人なんですね。

MC :へえー。

ゲスト:日本人の、あの、か、物理学者の方々が、

あの、牧先生、中川先生、坂田先生という3人の先生がですね、

MC :はい。

ゲスト:1962年とかなり昔

MC :50年以上前、

ゲスト:そうです。

MC :53年前か。

ゲスト:そうです。

MC :え。

ゲスト:それに、そういうニュートリノがお互いに変わるかもしれない、

そういうふうな理論を考えられたんですね。

でも、さっきも言ったようにニュートリノって、全部通り抜けちゃうから

MC :はい。

ゲスト:もう、調べようがなかったんです。

MC :うん。

ゲスト:それが、あの、ようやく20世紀の終わりになって、

初めて、その、ニュートリノを詳しく調べることができる、

それがスーパーカミオカンデです。

MC :へえー。

ゲスト:それを検出することによって、それを発見することができた。

本当にそうだってのを確かめる事ができたんですね。

MC :ふーーん。

ゲスト:その原子、みっ

MC :3種類に変化することによって

ゲスト:はい。

MC :何が、メリット、デメリットがあるんですか。

ゲスト:これはですね、あの、ニュートリノ、

ようするに先ほども言った、素粒子が変わるなんていうのは、

MC :はい。

ゲスト:これは、だから普通ではまず考えられないのが1つと

MC :はい。

ゲスト:もう1つ重要なことはですね、これね、あの、

ちょっとこれはあの、次回にちょっと詳しくやりますが、

MC :あっ、はい。

ゲスト:えーっと、宇宙の始まりに関わってくるんです。

MC :うわ、興味深。

ゲスト:あははは。

MC :ちょっと待って、もう、とっとこ、とっとこ。

ゲスト:そうですね。

MC :もう、

ゲスト:とっときましょ。

MC :もう、その話したら、

ゲスト:はい。

MC :一晩、ちょっと、僕、あの、伺いたいくらいです。

ゲスト:そうですね。

MC :宇宙の始まりまで、行くわけですね。

ゲスト:そうですね。

MC :いやー、興味深い、眠れないよ。

さあ、え、じゃあ、もう時間なっちゃったんですけれど

ゲスト:はい。

MC :いやー、すごいな。今週の「サイコー」は、

高エネルギー加速器研究機構の多田将さんでした。

ありがとうございました。

ゲスト:ありがとうございました。 -

「夏のスキマ植物 パート2」 ゲスト:塚谷裕一さん

2020/08/01 Sat 12:00 カテゴリ:植物MC :今週のサイエンスコーチャーも前回に続きまして、

東京大学大学院教授の塚谷裕一先生です。こんにちは。

ゲスト:こんにちは。

MC :おねがいします。

ゲスト:おねがいします。

MC :塚谷先生は隙間植物、だからあのー、皆の、えー、

雑草呼ばわりするような植物に対して、も、大変な愛情注ぎながら、

えー、写真集を出すぐらいの感じなんですけど、

先週聞いてくれたキッズ達は1週間隙間植物探してくれた?

色んなところから植物生えてますけれどね。

さあ、えー、先生おすすめの夏休みの自由研究ズバリ、

身の回りで見られる隙間の植物の戸籍調べということを今日は

ゲスト:そうですね。

MC :ご提案下さるということです。

ゲスト:はい。

MC :どういうことですか、これは。

ゲスト:え、やつぱりですね、あの、今までに2冊隙間の植物の本を出しましたけども

MC :はい。

ゲスト:それでまあ、200種ぐらいあるんですね。

MC :はい。

ゲスト:なんですけども、

いまだに僕自身が街を歩いていて少なくとも1か月に一回ぐらい、

いままでこんなの見たことないぞっての見つけるんですよ。

MC :うん。へえ。新たな発見があるんですか?

ゲスト:はい。

MC :へええ。

ゲスト:今まで隙間にいたのを見たことが無かったけど、

ああ、これも隙間に生えるんだねってやつ

MC :ああ。

ゲスト:いるんですよ。

MC :植物は知ってるけれど、

ゲスト:はい。

MC :隙間にいるところが大事ってことですね。

ゲスト:そう、そう、そう、そう、そう、そう。

MC :ああ、わかりました。はい、はい。

ゲスト:ですので、

MC :はい。

ゲスト:あの、ま、それだけ見ててもまだまだ次々と隙間にいる顔ぶれって増えてくるので、

MC :はあー。

ゲスト:たぶんですね、

MC :はい。

ゲスト:夏休みに徹底的に

MC :はい。

ゲスト:まあ、皆さんの家の周りにいる隙間植物をリストアップしていくと

たぶん相当の数いると思うですよ。

MC :いいですね。

ゲスト:うん。

MC :おー、そして先週の続きじゃないけど、

その植物がなんでここから生えているのかってことを

ゲスト:うん。

MC :とことん調べると

ゲスト:そう、そう、そう、そう。

MC :虫が運んだのか鳥が運んだのか風が運んだのかとか。

ゲスト:うん。

MC :いいですねー。えー、例えばちょっとなんかこういうのあります?例えば

ゲスト:はあ。

MC :ヒントで

ゲスト:ヒントですか。えっとね、面白いのは、

あのさっき雑草が生えるっておっしゃったんですけど

MC :はい。

ゲスト:雑草だけじゃなくって皆花壇で大事に植えるような植物も結構隙間にくるんですよね。

MC :えっ、例えばなんですか?

ゲスト:夏だとまあ、よく花壇に植えてるペチュニア、

花の色が赤だったり紫だったり結構派手なやつで

MC :はい。

ゲスト:今いっぱい品種改良されて

MC :小学校の花壇にもよくありますよね。

ゲスト:よくありますね。

MC :はい。

ゲスト:うん、うん。で、最近は黄色いのだったり

MC :はい。

ゲスト:あと、ペチュニアの近縁種の別のやつと掛け合わせて出来たサフィニアとか

MC :はい。

ゲスト:新しいやつが次々生まれてんですけど、

MC :はい。

ゲスト:それが出来る傍から新しい品種ができる傍から隙間に逃げ出してるんですよ。

MC :はい。

ゲスト:なのでそういうのを見てるだけでも結構な顔ぶれがあると思うんですよね。

MC :じゃあ、それが花壇じゃなくて

ゲスト:うん。

MC :隙間から生えてたら

ゲスト:そう。

MC :そっから研究スタートさせるっていうこと

ゲスト:で、もともとどこにいたんだろうねってたどって行くことも多分できると思うんですね。

MC :あ、そのもともとの母体がどこにあったかってことですね。

ゲスト:そうです、そうです。たぶん、近所に植えてる家があったり、

MC :ははあ。

ゲスト:花壇があったり、すると思うんですよ。

MC :いやー、ちょっと探偵みたいで面白いじゃないですか。

ゲスト:そう、そう、そう。

MC :隙間探偵。

ゲスト:そう。

MC :いやー、あと夏は海ですよね。

ゲスト:海ですね。

MC :海では隙間植物って、あの、砂浜は植物ないですよね。まずね。

ゲスト:うん。砂浜もね。あることはあるんです。

MC :ある!

ゲスト:うん。

MC :へえ。

ゲスト:砂浜でも砂を被っても砂を被っても耐えられるような植物ってやっぱりいて

MC :へええー。

ゲスト:うん。そういうのもいるんですけど、

MC :何ていう植物ですか?

ゲスト:あのー、ただハマヒルガオなんかは

MC :ハマヒルガオ。

ゲスト:うん。あれ蔓なんですけども

MC :はい。

ゲスト:まあ、砂に埋もれてもすぐその蔓を上の方に伸ばしてっていうことを繰り返すので

MC :へえー。

ゲスト:ちゃんと、あの、砂浜でもやれるやつがいます。

MC :岩場だったら結構いそうですよね。

ゲスト:そう、磯がいいですね。磯んとこがね。

MC :磯、磯ね。

ゲスト:はい。

MC :足切らないようにしなくちゃ。

ゲスト:そう、そう。ちゃあんと足を

MC :ええ。

ゲスト:保護しながら・・・

MC :はーい。それ、例えばどんなものがいるんですか?

ゲスト:うん。磯だと今回、あのー、載せてますけど

MC :はい。

ゲスト:あの、タイトゴメって黄色い花が咲くちっちゃーい植物があるんですけど

あれ良く磯の近くの、えー、あの、護岸工事されたり

MC :はい。

ゲスト:汐留に

MC :はい。

ゲスト:石垣作ったりしますけど、ああいうところに結構生えてたりしますよ。

MC :はあー。何かあれですね。先生の話聞いてると、

あの、ほんと自然界に生えてる植物の方がほんとは健全なんだろうけど、

人間が人工的に手を加えたところから生えてくるとまた、先生興奮しちゃうんですよね。

ゲスト:そうですよ。うまく使ってるなあって

MC :ですよね。

ゲスト:うん。

MC :そこですよね。たがら今護岸工事でちょっとすごく、あのー、

海の風景が損なわれるかなっと思ったんだけどそっから隙間植物くると逞しいっていう

ゲスト:うん。まあ、そういうのがいてくれればね

MC :いいですね。

ゲスト:まあ、ちゃんと風景になりますね。

MC :うーん。先生2か月に1回新しい発見ての最近でありました?

ゲスト:ありますね。やっぱりねー。

MC :何処でどんなシチュエーションで何が生えてたんですか?

ゲスト:いや、それはね。

MC :うん。

ゲスト:企業秘密ということでね。

MC :ええー。教えられない?

ゲスト:ふふふ。

MC :えー。

ゲスト:まだまだいっぱい出るんですけどね。

MC :ええ。

ゲスト:はあい。

MC :えー。

ゲスト:ただ、未だに見つからないのが

MC :はい。

ゲスト:夏だと皆さんも夏の花っつったらヒマワリじゃないですか。

MC :うん。

ゲスト:ヒマワリがね、ちゃあんと綺麗な形で隙間から咲いてんのまだ見たことがないんですよ。

ぜひ見つけて欲しいな。

MC :いやー、僕もないです。ヒマワリは、

ゲスト:うん。

MC :僕が去年までいた北海道はヒマワリ畑があって

ゲスト:あー、有名ですね。

MC :最高だったんですよ。

ゲスト:うん。

MC :で、ヒマワリは団体植物って僕の定義なんです。ヒマワリとか菜の花とかは

ゲスト:ああ、

MC :もう、だいたい

ゲスト:群れでいないと

MC :そう、群れてる植物で、隙間にいるのは気の毒なんだけど、

先生的にはそれが隙間にいたらたまらないっていう

ゲスト:うん。

MC :ふふふふふふ。

ゲスト:ヒマワリの仲間でちょっと小柄なコヒマワリってやつは、

MC :はい。

ゲスト:生えてるの何回か見たことがあって、

MC :へー。

ゲスト:ま、前回の本の方に載せてるんですよ。

MC :おお。

ゲスト:ほんとの、大っきい方のヒマワリはね、

MC :ほー。

ゲスト:まだないんですよね。

MC :僕も見たことないですね。

ゲスト:うん。

MC :それどういう条件で生えるんでしょうか。もしあるとしたら。

ゲスト:や、でも条件としてヒマワリの種、ちょっと大き目なんで、

隙間にポロッと入るのは難しいでしょうけど、ま、入りさえすれば後はね、

いけるはずなので、うん、絶対探す目が増えれば、誰か見つけると思うんですけどね。

MC :うん、確かにそうですね。

でもね先生ふと思ったんですけど2週に渡ってこんな話してるとね、

ラジオ聞いてるキッズが人工的に隙間に種を植える可能性があるわけですよ。

ゲスト:ありますね。

MC :ええ、それは、どうなんだろうか。この隙間植物としての定義としては。いいんですか?

ゲスト:えーまあ、自発的ではないけど

MC :ええ。

ゲスト:隙間に入れられた植物

MC :はい。

ゲスト:になりますよね。

MC :ええ。

ゲスト:うん、でも園芸とか

MC :ええ。

ゲスト:あのー、農業の世界ではやっぱり隙間ってそれなりに植物にとっていいところなので、

MC :ええ。

ゲスト:それを利用して畑を作るときとか、

あの、苗を作るときにわざと隙間を作っといてそこに植えるってやり方するんですね。

MC :あー。

ゲスト:うーん。

MC :じゃ、ラジオの前の君だけの隙間を見つけたら君だけの隙間植物を

ゲスト:うん。

MC :作ることは可能ですね。

ゲスト:そう、可能ですね。

MC :すごい、それで、また先生が写真とって本にしたら

その子は後からなんて言えばいいんだろうか。

ゲスト:何ていえばいいんでしょうね、

MC :僕がやりましたって言うべきか、先生が勝手にこれ虫が運んだって書いちゃったら

ゲスト:そうですね、まあ、ね、手足の数が6本はない虫が運んだんでしょうね。

MC :そういうことにしときますか。

ゲスト:はい。

MC :んふふふ。隙間は植物だけじゃなくてキノコなんかも隙間生えるって

ゲスト:はい。あの、キノコもやっぱり地下で暮らしてて

いつか地上に出てこないとキノコにならないじゃないですか。

MC :はい。

ゲスト:で、ちょうど周りが固められちゃっていてうまいこと

アスファルトとかコンクリートの割れ目があれば、そこからやっぱり出たいですよね。

MC :確かに、あの、山梨の方にいくとね

ゲスト:うん。

MC :あの、舞茸とかなめこなんかは

ゲスト:ああ、はい。

MC :人工的な木のところで植物そだててるじゃないですか。キノコ

ゲスト:うん、うん。

MC :あれこそほんと隙間的な生え方してません?

ゲスト:まあしますよね。

MC :うん。

ゲスト:やっぱりだって間が空いてるとこから

MC :はい。

ゲスト:やっぱりキノコの頭出した方が彼らにとってもね、

MC :そういうことですよね。

ゲスト:うん。

MC :それ、やっぱり環境としてやっぱりキノコも隙間にふさわしい、

ゲスト:そうですね。

MC :植物の一種ということ

ゲスト:ま、植物が、あの、隙間に生えるのとはちょっと違った、あの、光合成したい訳じゃなくて

MC :はい。

ゲスト:胞子を飛ばしたい

MC :ほー。

ゲスト:胞子を飛ばして増えたいからやっぱり隙間から出て外に傘を広げたい。

MC :目的が違うんですね。

ゲスト:うん、うん。

MC :そっか、隙間植物は光合成のために

ゲスト:うん。光浴びたいんだけど

MC :浴びたいけどキノコは胞子を飛ばしたい。

ゲスト:そう、そう、そう、そう。

MC :いやー、ちょっと、これって大ヒントだよ。自由研究の。みんな。

これ、もう、ちょっともうお仕舞?早いねー。そうか、そうか。

でもこれをきっかけにまた夏休み、みんなさぁ、

研究ちょっとモチベーション上がったんじゃないの?

いや、また先生遊びに来て下さいね。

ゲスト:はい。ありがとうございます。

MC :はい。今週の「サイコー」は東京大学大学院教授の塚谷裕一先生でした。

ありがとうございました。

ゲスト:ありがとうございました。 -

「夏のスキマ植物 パート1」 ゲスト:塚谷裕一さん

2020/08/01 Sat 12:00 カテゴリ:植物MC :今週のサイエンスコーチャー略して「サイコー」は1月以来のご登場です。

東京大学大学院教授の塚谷裕一先生です。こんにちは。

ゲスト:こんにちは。

MC :よろしくお願いします。

ゲスト:よろしくお願いします。

MC :塚谷家先生は1964年神奈川県のお生まれで、しょ、えー、

御専門は葉っぱの発生分子遺伝学、えー、中公新書から「スキマの植物図鑑」

そして「スキマの植物の世界」などの本も出版されていまして、

これがねー、評判が大変らしいですね、反響が。

ゲスト:おかげ様で。

MC :おめでとうございます。

ゲスト:ありがとうございます。

MC :いやー、でも、面白い本ですよね。

ゲスト:はい。

MC :前回もご紹介させていただいたんですけどー、色んな都会のコンクリートの割れ目

ゲスト:はい。

MC :あらゆるところから植物が、

ゲスト:そう、そう。

MC :しかもこれがまた可憐に咲いてるという。

ゲスト:はい。元気に咲いてます。

MC :はい。さあ、隙間植物これまず定義から教えて下さい。

ゲスト:ああ、はい。これはまあ、勝手に付けたものなんですけども、

MC :はい。

ゲスト:まあ、いまおっしゃっていただいたとおりで、まあ、コンクリート、

MC :はい。

ゲスト:あるいはアスファルトそれから石垣?そういったところの隙間から生えて、

まあ、ちゃんと花を咲かしてる。いうそういった植物をまとめて、まあ、隙間植物と呼んでいます。

MC :まあー、掃除当番のキッズだったら雑草としてね、ひっこ抜いちゃうかも知れないっていう、

ゲスト:そうですね。

MC :そういう植物なんですけど、先生はこういう植物に注目されて、本まで出しちゃったという。

ゲスト:はい。

MC :すごいですよねえ。さあ、えー、塚谷先生が好きな隙間植物っていうのは

実はみんな好きだって言うんですけれど。

ゲスト:はい。だって、あの、生えてるところが面白いですよね。

MC :はい。

ゲスト:あのー、普通に花壇とか、畑だとか

MC :はい。

ゲスト:そうきなら、まあ、全然驚きませんけれども、

MC :はい。

ゲスト:隙間植物はやっぱり思いもかけないとっからニュッと生えて、

で、花もピッタリちゃんと咲いてる、まあ、

そういったところがやっぱり楽しいですね。見ててね。

MC :今がもうシーズンでよすね。

ゲスト:フルシーズン

MC :フルシーズンですよね。

ゲスト:はい。

MC :もー、だからみんなもう、あのー、お家の周辺でもいいし、

学校の校庭の周辺でもいいですけど、もうあちこちに実は隙間植物が生えてて、

ちょうど今お花の見ごろという

ゲスト:はい。

MC :そういうタイミングですかね。

ゲスト:そうですね。色んな種類見られますよね。

MC :はい。さあ、で、変わったところではね、配電盤の囲いっていうのがあるんですけれど

ゲスト:はい。あのー、

MC :そう、そう、そう。

ゲスト:うん、町を歩いてると

MC :はい。

ゲスト:ところどころ配電盤がありますよね。

MC :はい。

ゲスト:で、囲いがあって普通は人が手がされないようになっているんですけど、

MC :はい。

ゲスト:そこに結構穴が開いたり、あのー、やっぱり隙間がある。

MC :はい。

ゲスト:そっからあの、蔓がでているっていう

MC :ふん。

ゲスト:ケースがあって、まあ、今回、あのー、本の方に載せてるのは昼顔なんですけども、

MC :はい。

ゲスト:あれ蔓植物なんで、

MC :はい。

ゲスト:そういったちょっとした穴があれば、ヒュルヒュルってそっから抜け出してくる。

すごく、あのー、実は誰もいじらないし、日当たりはいいし、

結構いいところだと思うんですね。

MC :ところで

ゲスト:いいとこを見つけたなと。

MC :配電盤というのはね、実はキッズ達はよくわかんないと思うんですよ。

ゲスト:ああ、はい。

MC :これが配電盤なのか。

ゲスト:ふん、ふん。

MC :いわゆる金属で囲われた箱ですよね。

ゲスト:そう、そう、そう、そう。

MC :で、金属で囲われた箱の隙間から

ゲスト:うん。

MC :昼顔の花が咲いちゃってる写真が載ってるんですけど

ゲスト:そう、そう。

MC :そもそもなぜこの配電盤の中にね

ゲスト:うん。

MC :植物が生える仕組みがあるんですかね?

ゲスト:多分配電盤を、えー、道路沿いに設置する時に、

MC :はい。

ゲスト:やっぱり配電盤の箱があるでしょ。

MC :はい。

ゲスト:箱と道路間はやっぱり隙間がありますよね。

多分そっからまず生えて、で、そっからいきなり生えても蔓、

面倒くさいので多分中に入ったんだと思うんですね。

MC :配電盤の中に入っちゃう。

ゲスト:そう、そう、そう。うん、箱の中に入っちゃって

MC :うん。

ゲスト:でもちょうど良いことに、えーっと、手入れができるように、あと、通気のために

MC :はい。

ゲスト:沢山隙間があって光が中にたぶん入るんだと思うんですよ。

MC :はい。

ゲスト:で、昼顔はその光を受けながら中で茂って所々で自分の好きなとこへ

外に顔を出すってことやってんじゃないですかね。

MC :今ね、キッズ達は小学校低学年だったら、朝顔をさぁ、持ち帰ると思うんですよ。

ゲスト:うん。

MC :夏休み入る時に。

ゲスト:うん。

MC :ていうことは昼顔も朝顔も蔓科の植物だから、場合によっては蔓を

ゲスト:うん。

MC :当たり前に伸ばさないで

ゲスト:うん。

MC :ちょっと変わった

ゲスト:あー、そうそう。変な所にちょっと

MC :育て方をすると

ゲスト:入れてみると楽しいかも

MC :楽しいですね。

ゲスト:はい。

MC :例えばなんだろう?ベランダの

ゲスト:うん。

MC :柵とか、

ゲスト:うん。

MC :まず普通に

ゲスト:普通に生えますよね。うん。

MC :で、極端な話、だから配電盤も生えるし

ゲスト:うーん。

MC :あとはー、

ゲスト:とか下手をするとスダレみたいなもんに絡ませるとうまくしたら

スダレの間を、こう、縫って蔓が、

MC :おーー。

ゲスト:いくかもしれないですね。

MC :上へ上へとね。