第5スタジオは礼拝堂 第51章「その後」最終回

「プロローグ」はこちら

第1章:「それはチマッティ神父の買い物から始まった」はこちら

第2章:「マルチェリーノ、憧れの日本へ」はこちら

第3章:「コンテ・ヴェルデ号に乗って東洋へ」はこちら

第4章:「暴風雨の中を上海、そして日本へ」はこちら

第5章:「ひと月の旅の末、ついに神戸に着く」

第6章:「帝都の玄関口、東京駅に救世主が現れた」

第7章:「東京・三河島で迎えた夜」

第8章:「今すぐイタリアに帰りなさい」

第9章:「今すぐ教会を出ていきなさい」

第10章:「大森での新生活がスタートした」

第11章:「初めての信徒」

第12章:「紙の町で、神の教えを広めることに」

第13章:「戦争の足音が近づいてきた」

第14章:「ベロテロ、ニューヨークに向かう」

第15章:「印刷の責任者に」

第16章:「イタリアの政変で苦境に」

第17章:「警察官と一緒にNHKに出勤」

第18章:「裏口から入ってきた警察署長」

第19章:「王子から四谷へ〜マルチェリーノの逮捕」

第20回:「本格的な空襲が始まる」

第21回:「東京大空襲」

第22章:「修道院も印刷所も出版社も」

第23章:「終戦」

第24章:「焼け跡に立つ」

第25章:「横浜港で驚きの再会」

第26章:「四谷は瓦礫の山の中」

第27章:「民間放送局を作っても良い」

第28章:「社団法人セントポール放送協会」

第29章:「ザビエルの聖腕がやってきた!」

第30章:「映画封切りデーの勘違いが、運命を変えた」

第31章:「ついに帰化を決断し、丸瀬利能に」

第32章:「放送局の申し込みが殺到」

第33章:「勝ち抜くためのキーワードは、文化」

第34章:「そして最終決戦へ」

第35章:「放送局認可へ、徹夜会議が開かれる」

第36章:「局舎建設と人材集めの日々」

第37章:「マルチェリーノに猛烈抗議」

第38章:「スモウチュウケイガヤリタケレバスグニコイ」

第39章:「局舎が完成、試験電波の発信に成功」

第40章:「新ロマネスク様式の文化放送会館」

第41章:「開局前夜祭」

第42章:「四谷見附の交差点が最大の関所」

第43章:「格が違うと言われて燃えた男」

第44章:「S盤アワーの青い鳥は近くにいた」

第45章:「疲れ果て、足でQを振る」

第46章:「片道切符で大阪に向かう」

第47章:「内紛は続くよ、どこまでも」

第48章:「50kwへの増力と深夜放送の開始」

第49章:「財団法人から株式会社へ」

第50章:「その話は墓へ持っていく」

第51章:その後 ※最終回

1956年は経済白書が「もはや戦後ではない」と記した年。戦後の混乱と喧噪の時代に灯(あかり)を照らし続けた時代の寵児たちも、また役割を終えようとしていた。戦後の暗い世相をブギのリズムで吹き飛ばした歌手の笠置シヅ子は、翌57年に歌手の廃業を宣言し世間を驚かせる。大瀧シスターは廊下を歩きながら、スタジオの椅子に座る笠置の姿を見つけて「あの大スターがうちに来ているんだ」と驚いたのだという。踊りながら歌って笑う、全身からエネルギーを発散する笠置はまさにスター中のスターだった。だが、日本はすでに「戦後」を抜け出して、彼女の歌の力を借りなくても十分に明るい社会を取り戻していた。笠置は、ステージを降りて女優、CMタレントや歌謡番組の審査員として逞しく生きてゆくことになる。人々の注目はハイカラな笠置から日本的な歌唱の美空ひばりの時代に移っていた。

日本が国際社会への復帰を果たしたのはこの1956年だと言われることが多い。それは12月に悲願の国際連合加盟を果たしたからだが、それはあくまでも政治や外交における話だ。スポーツの世界ではすでに7月のヘルシンキ五輪に日本代表団が戦後初めて参加し世界の注目を浴びている。もっと言えば、その2年前の1954年の時点で日本の映画が、世界デビューはおろか世界を変えたと言っても良い出来事があった。1954年4月26日に、黒澤明監督の「七人の侍」が公開された。黒澤監督は、戦後「羅生門」「生きる」などですでに国際的な評価を得ていたが、「七人の侍」の爆発力は別次元のものだった。アメリカ人たちの驚きと熱狂ぶりは、現代に例えれば大谷翔平を想像するしかない気がする。空襲や原爆投下で焦土と化したはずの日本から、10年も経たないうちに欧米をしのぐスケールの活劇が登場したことに戦勝国のアメリカ人たちは驚いた。

この1954年は11月にも全米を驚愕させる映画がもう一作公開された。それは、本多猪四郎がメガホンを取り、円谷英二が特撮を担当した「ゴジラ」だ。水爆実験から逃れたゴジラが東京に上陸し破壊の限りを尽くすこの映画は、後に子供向けの人気シリーズとなるが、その第1作は核兵器の脅威を訴える大人の映画だった。この年の3月に遠洋漁業を行っていたマグロ漁船の第5福竜丸がビキニ環礁で被爆し、乗組員の久保山愛吉さんが9月に亡くなった。父の回復を願う娘の肉声が文化放送のライブラリーに残されているが、何度聴いても落涙を禁じえない。ゴジラという映画が伝えようとしたことをアメリカ人が理解できたかどうかは定かででないが、とにかく大ヒットした。黒沢明の「七人の侍」もただの娯楽大作ではない。真の社会的勝者は誰なのかという重い問いを投げかけている。昔の映画には哲学があった。それにしても三船敏郎の笑顔とゴジラの咆哮が世界に与えた影響は、戦後日本の政治家たちが束になってもかなわない。日本を世界に知らしめたのは、政治でも経済でもなくやはり「文化」だと思う。

原アナウンサーの移籍

話を文化放送に戻そう。時代が移ろう中で、文化放送を卒業したのは大瀧らアスピラントたちだけでは無かった。相撲中継で活躍した原和男アナウンサーも1957年の2月に文化放送を退社した。その理由は相撲中継にあった。

原「文化放送が相撲中継を終了したからです。当時はまだ栃若時代(横綱の栃ノ海と若乃花)が続いていましたが、彼らももう若くはなかった。栃若の相撲を中継したくても時間はそう残されていないと感じていました。相撲中継が無くなってからの僕は『自分は何のために文化放送に来たんだろう』とずっと考えていました。『NHKの志村(正順)アナウンサーはこんな実況をしていたが、自分ならこう実況するのにな』などと考え込んだりもしました」

相撲中継は、1年のうち4場所しか開催されないため、半年間毎日のように試合が行われるプロ野球と比較するとスポンサーがつきにくいという事情がある。そうした理由から経営立て直し中の文化放送は、相撲中継を終える決断をした。相撲中継を諦められない原はその後も、毎日のように相撲部屋に足を運んで地道に取材活動を続けていたが、放送人としては、インプットだけでアウトプットができない毎日は非常に苦しかった。最終的に原は退職を決意する。だが、ただ勢いで飛び出したのではなく、移籍先があった。それは日本テレビだった。

民放テレビとして最初の開局が決まった日本テレビだが、実地の放送経験者はまだ少なく、中でも相撲実況に関してのノウハウは無いに等しかった。そこで1953年の夏場所後、日本テレビは自局のアナウンサーたちに対して相撲中継のノウハウを伝授して欲しいと原に要請してきたのだ。そしてその際、原に対して「もし良ければ、うちに入社しないか」と打診もしていたのだという。ところが、この誘いを原は一度断っている。当時はテレビの受像機の数が圧倒的に少なく将来性も不透明だったし、そもそも文化放送も相撲中継を続けていたので移る理由が無かった。しかし、そのうち文化放送が相撲中継を止めてしまい、逆に日本テレビが相撲中継を始めることになったのだ。悩んだ挙句、原は移籍を決断し、水野にそのことを真っ先に伝えることにした。しかし文化放送本社では人目につく。そこで、原は水野が引き続きトップを務めていた国策パルプ(現日本製紙)の本社に出向いて直接伝えることにした。

原「水野さんは懸命に引き留めてくれました。『また中継を再開するように提案しておいたから』とも言ってくれましたが、私の決心は揺るぎませんでした。『文化放送が嫌でやめるんじゃありません。好きな相撲を中継したくて辞めるんです』と訴えました。水野さんが、辞めてどうするんだ?と聞いてきたので、日本テレビに移りますとも伝えました」

水野は、「原君、もうちょっとだけ待てないか。あと2年待てばテレビ放送を始めるから、そうすれば俺が責任をもって君に好きなだけ相撲の放送をさせてやるから。待てないか?」と持ち掛けた。テレビ放送とはフジテレビのことだった。あくる年の1957年に水野はニッポン放送の鹿内信隆氏とともに株式会社富士テレビジョンを設立し、フジテレビジョンとして1959年春に放送を開始する。57年には日本相撲協会の運営審議委員にも就任している。水野の話に嘘は無かったが、原はこの申し出を断った。「そう言われると気持ちがぐらつきますが、待てと言われた2年間で栃若時代が終わります。栃ノ海とも若乃花とも付き合いがありますので、2人の性格も良く知っています。これからの2年間で相撲アナとして燃焼し尽くさせてください」

水野は、揺るがない原の決意を聞くと、寂しそうな笑顔を浮かべて、原の肩を叩いた。「そこまで考えているのか。君の判断に任せるよ。今や君は押しも押されもせぬ相撲アナウンサーだ。腹を決めたからには頑張れ。だけどな、文化放送に対してはちゃんと円満退社を考えろよ。そうでないと、金を積まれて目がくらんだと言われるぞ」 水野は少し厳しい表情を作り直して、原にそう忠告してくれた。その予感は的中し、原は後に、新聞を開いてうなだれたという。紙面には「文化放送のアナウンサーが、支度金を積まれて日本テレビに移った」との活字が踊っていたからだ。もちろん支度金などは一銭ももらっていない。相撲中継をやりたい一心で、巨大組織のNHKを辞めて開局したばりのラジオ局に移るような気骨型の原にとって、このようなイカサマ記事が出ることはおおいに腹立たしいことではあった。

原「あらゆる面で尊敬している水野さんに対する感謝は死ぬまで忘れられません。放送人としての基盤ができあがったのは、そういう場を作ってくれた文化放送のおかげだったことは100%間違いありません」

そんなわけで色々あったが、原は水野に言われた通り、会社の人事に事情を説明し、無事に円満退社を果たした。そして1957年3月1日、晴れて日本テレビに入社する。新たな職場の上司は入社早々の原を呼んで言った。「原君、すまないが、すぐに準備して大阪に出張に向かってくれ」 大阪という言葉を聞いて、原は片道切符と3日分だけの生活費を渡されて相撲中継に向かった日のことを思い出した。

その後、栃若は全盛期を迎える。相撲をはじめプロレスやプロ野球などでテレビのスポーツ中継は人気を博した。まだ受像機は法外な値段だったので、庶民には手が届かない。そこで人々は街頭に置かれたテレビの前に群がった。そしていわゆる街頭テレビの全盛期を迎える。となると街角や駅前のテレビから流れる相撲中継は、思えば主に原アナウンサーの声だったことになる。戦後の代表的な光景と言ってよい街頭テレビの話に、自分の目の前にいる温厚な紳士が関わっていたと考えると、何となく歴史の目撃者になったような気分だった。ちなみに原が日本テレビに移籍して約3年後の1960年の夏場所で栃錦が引退している。つまりフジテレビの開局を待たず日本テレビに移籍した原の判断は、正しかったことになる。

東京相撲記者クラブの重鎮として今も活躍を続ける原アナウンサー

東京相撲記者クラブの重鎮として今も活躍を続ける原アナウンサー

1957年には東京タワーの建設工事が始まり、映画「Always三丁目の夕日」で描かれたように、人々は少しずつ身長が伸びゆく赤い東京タワーの姿を日々眺めながら仕事に汗を流した。1959年には東京五輪の開催が決定し、東京大改造が始まる。花の超特急、東海道新幹線や首都高速の建設もスタートし、新たな形での人々の喧騒や混沌が始まっていた。

この年の4月には、日本中が「ミッチーブーム」に沸く中、皇太子殿下(当時)と皇太子妃美智子様の「ご成婚パレード」も行われた。文化放送も全面的に中継を行い、四谷三丁目に置かれた仰々しい放送ブースの姿が、当時の記録映画の中にも映りこんでいる。しかしこのご成婚パレードがもたらしたものは、言うまでもなくラジオの活躍ではない。本格的なテレビ時代の到来とラジオの衰退だ。ご成婚パレードの効果でテレビジョンの台数は200万台を突破し、1500万人以上が画面の中のお二人の姿を眺めたという。そしてこの後、ラジオはしばしの冬の時代を耐えることになる。

伊藤プロデューサーは老舗蕎麦屋の主人に

3年後の1962年、東京は2年後に控えた東京五輪の期待と準備で盛り上がり、都内各所は急ピッチで進む首都高速道路の工事で騒々しかった。そのような中、プロデューサーの伊藤満も退職する。伊藤は文芸部から芸能部を経て、事業部に移ったが再び芸能部に戻り、相変わらず忙しい日々を送っていた。

伊藤「新しくできたフジテレビに移れと言われだけど断ったよ。音の世界が好きだったんだよね。映像の世界には興味が無かった。当時は産経新聞に移籍した同僚もいた。辞めた人間たちは、転籍や人事異動が嫌だったんじゃない?」 文化放送の水野成夫とニッポン放送の鹿内信隆が共同でフジテレビを作り、資金と人員は両社が半分ずつ出しあった。作曲家のすぎやまこういち、後に女優の吉永小百合の夫となるプロデューサーの岡田太郎、そしてジャーナリストのばばこういちら多くの社員が文化放送からフジテレビに転籍していったが、一方で伊藤のように転籍を拒否した社員も多くいたという。

伊藤「昭和37年の4月に退職したんだけど、俺の場合は家庭の事情だったんだ。四谷や麹町で蕎麦屋をやっている嫁さんの父親の容体が悪くなってさ、俺が店を継ぐことになったからなんだよ。だから入社してちょうど10年で会社を辞めることになった」 伊藤が継いだ蕎麦屋「満留賀(まるか)」はさらに商売を拡げ、忙しい日々を送ることとなった。文化放送の社員たちも昼夜を問わず、この「満留賀」に通ってきたという。このように気の良い蕎麦屋の若主人となった伊藤だが、演芸好きの血が騒いできた。実は伊藤は退社後、文化放送に大きな功績を残すこととなるのだ。1982年、満留賀は2階を改築して貸席「四谷倶楽部」をオープンしたのだが、文化放送時代の付き合いもあって多くの名人と呼ばれる噺家たちがこの高座に上がってくれたのだ。後に文化放送がアーカイブスとしてCD化する古今亭志ん朝の「志ん朝十三夜」も、その殆どの口演が「四谷倶楽部」で行われたものだ。63歳の若さで逝ってしまった名人の芸を後世に残した伊藤の功績は、文化放送にとってももちろんだが、日本の文化史にとっても大きいと思う。「志ん朝十三夜』は市田落語名人会という番組で放送され、その後三遊亭圓楽による「圓楽十三夜」も放送することになった。現在も文化放送でレギュラーを持つ立川志の輔師匠も二つ目時代、「四谷倶楽部」で勉強会を開いていたそうだ。

ところで伊藤は原とは違って、財団法人から株式会社に移行する激動の時代にも自身に大きな変化は感じなかったそうだ。

伊藤「水野さんが経営に入ってから、ようやく会社らしくはなったけど、会社の雰囲気が変わったかと言うと、あまり変わらなかったね。あいも変わらずおっとりしてたよ。 牧伸二やこまどり姉妹..当時から新人をいろいろと発掘するのに、結局他の局に取られる会社だった(笑)」伊藤のご自宅は、さながら文化放送記念館のように資料が丁寧に保管されていた。

岩本正敏の復帰

そして聖パウロ修道会(女子修道会)も、経営から身を引き、文化放送の大株主として、また監査役という立場で文化放送を見守ることとなった。 その段取りで尽力したのは、マルチェリーノと時には対立し、時には手を携えて開局準備に奔走した初代営業部長の岩本政敏だ。岩本はその時すでに文化放送を離れていたが、これまでの経緯を知るものとして関わることになった。月刊民放に残した岩本の回想文がある。

岩本「なにしろ、財政の基盤はスタジオにしろ、設備機器にしろ、土地にしろ、聖パウロ修道会だけから寄付されたものですから。そのため、財団の資産をある程度株に変えて持ってもらう。そのへんをきちんとしなければ日本人の信義にかかわると思いました」 かつて大陸で諜報活動に携わり、戦後は2年間の強制労働に耐えた。まさに死線を越えて帰国した岩本の「日本人の信義にかかわる」という言葉は重い。その時の功績で、後に岩本にはバチカンやカトリック教会に貢献した人を顕彰する「聖グレゴリオ騎士団長勲章」という大変名誉ある勲章が授けられることになる。

岩本は、文化放送を離れた後、旺文社の赤尾好夫の誘いに応じて東映の大川博らとともに日本教育テレビ(NET、後のテレビ朝日)の創立に参画した。後発テレビ局として誕生したNETも当初は文化放送設立時と同様、スポンサー獲得は決して楽ではなかったようだ。岩本は民放界のパイオニアであるがゆえに、色々と苦労の多い放送人としての人生だった。しかし経営の中枢から距離を置き編成・制作局長として現場で汗を流していた時に、一躍脚光を浴びる。NHKの木島則夫アナウンサーを引き抜き、日本初のワイドショー「木島則夫モーニングショー」の立ち上げに成功したのだ。ワイドショーの登場で日本のテレビは大きく変わっていったが、その先鞭をつけたのが岩本だった。岩本が木島に求めたものは、司会者として雑多なネタを取り仕切ってゆく能力だったが、それはラジオにおけるディスクジョッキーの役割を意識したものだった。テレビ朝日の専務取締役を務めていた岩本が、文化放送の社長として再び戻ってきたのは1979年のこと。開局当時の混乱期に会社を離れて、深夜放送全盛期に古巣に戻って来た時の気持ちは、まさに今浦島だったであろう。

マルチェリーノの新たな人生

では、第5スタジオは礼拝堂の舞台そのものはどのように変わっていったのだろうか?経営から離れて、聖パウロ修道会は文化放送と新たに契約を結び、神父たちの住居であった文化放送本館の5階と6階を譲渡した上で、さらに局舎が立つ土地を文化放送に分譲した。そしてその資金で終戦直後の焼け跡に建てた木造の建物を、コンクリート造りの新しい修道院に建て替えた。四谷という地名も「若葉」に変わり、それに伴って四谷修道院は若葉修道院と名前を改めた。修道会も新しい時代を迎えたのだが、その時、すでに初代管区長のパウロ・マルチェリーノの姿は無かった。日本を離れたマルチェリーノは、6年間に渡って10あまりの修道院をまとめるイタリア管区の管区長という重職に就く。だが、時折懐かしい日本の土を踏んだ。このあたりで「めでたし、めでたし」と話の幕を引きたいところだが、そうはいかない。イタリア・アルバでの生活を1幕、日本での奮闘を2幕、文化放送での葛藤を3幕、53歳でイタリアに帰国した後の生活を4幕とすると、挑戦することを止めないマルチェリーノの人生の旅は、さらに第5幕を迎える。

1962年、マルチェリーノはすでに60歳を迎えていたが、再び極東の地に旅立つ決心をする。日本に続いて、隣国の韓国でも聖パウロ修道会の支部を立ち上げるためだった。当時の韓国は、民主国家として繁栄する現在の韓国とは別世界だ。マルチェリーノが渡韓する前年の1961年に、朴正煕少将らがクーデターを決行し軍事政権が権力を掌握。朴は63年に大統領になると政敵を粛清し、デモ隊を軍隊の激しい武力で鎮圧する。多くの反政府主義者たちは秘密情報機関のKCIAにより捕らえられた。それだけでなく、無実の人たちも冤罪で捕らえられ、激しい拷問を受けて死に至ったものも多い。マルチェリーノは、持病の胃潰瘍も完治しない中、戦前戦中の日本以上の恐怖政治の中に自ら身を置くことになったのだ。マルチェリーノに恐れや不安は無かったのだろうか?盟友のベルテロは、『日本と韓国における最初の聖パウロ会宣教師たち』の中でこのように綴っている。

「私はマルチェリーノ神父が韓国に赴く直前の1961年、東京行きの飛行機に乗る前に彼の健康診断に立ち会ったことがある。その時のマルチェリーノ神父は、かなり危険で複雑な手術を終えたばかりだったが、人間的な温かさを周囲に漂わせ、とても楽しそうだった。 彼はミラノ修道院にいる時に発病していたので、そこの修道院の若い院長を伴って医師の元を検査に訪れた。医師は私たち二人の顔を見て尋ねた。『それで、お2人のうちどちらが病人なのですか?」マルチェリーノ神父は喜々として心電図の検査を受け、韓国でのこれからの自らの使命について熱心に語り続け、医師を驚かせた。』 パガニーニもまた、マルチェリーノが韓国に赴く前に東京に立ち寄った際の印象を「いまだ若者のような気迫と勇気を堅持し続けていた。」と記している。

マルチェリーノは開局前も開局後も周囲の人間たちにとって悩みの種だった。経営方針について関係者たちと毎日のように怒鳴りあいを続けていたし、無茶な要求も多かった。マルチェリーノのことを心底憎いと考えた関係者も多くいたし、労働組合からも目の敵にされてしまった。しかし、一方でマルチェリーノは、身内であるベルテロに対してもいかに文化放送が大事なものであるかを勇ましく語り続けていた。限られた修道院の資力の中で、ベルテロは福岡の修道院設立を優先させようとしたのだが、マルチェリーノは新しい放送局の開局を優先させようとして譲らなかったのだという。激しい口論の後、バルテロはドアを閉めて出ていったと当時の関係者は証言している。誰よりも文化放送を愛していたのは、マルチェリーノであった。

1961年、マルチェリーノは念願かなって聖パウロ修道会韓国支部を設立する。マルチェリーノの韓国における生活はどのようなものだったのだろうか。韓国で活動を共にしたガリアーノ神父は、マルチェリーノとともに働いた韓国での9年間を「強烈な体験」だったと回想録に綴っている。それまでマルチェリーノという人物についてよく知らなかったガリアーノは、1964年に渡韓する際、兄弟会員たちから「パウロ神父(マルチェリーノ)は他者と一緒に働くことが難しい人なので、あなたはきっと苦しむことだろう」と忠告された。後にガリアーノは「その忠告は正しかった」と書いているのだが、我々が想像する話とは少しニュアンスが違う。ガリアーノは生前語っている。

「常に、前に前にと向かって歩み続ける人に歩調を合わせるということは、本当に難しいことであった。パウロ神父は毎朝、検討すべき新しい事業計画を私たちに提示し、行く手に立ちはだかる幾多の困難を気にすることなく、あふれ出る知性のままに歩み始めようとするのである。私が経験不足や不測の事態への不安と恐怖で深く悩まないために、そして私が彼と一緒に働くことを拒否したい誘惑に陥らないために、私は自分には励ましと叱咤が必要だと思っていた」

まだ若かったガリアーノは、すでに老境に入っていたにも関わらず想像を超えるバイタリティとスピードで走り続けるマルチェリーノの姿に驚いたのだと考えられる。人間関係で苦しむというのではなく、あまりにモーレツ過ぎてついていけなかったのだ。一方で、設備もろくに整っていない印刷所で、自身の手をインクで真っ黒にしながらも、嬉々として仕事を続けるマルチェリーノの姿に、ガリアーノはおおいに尊敬の念を持っていた。マルチェリーノは、服装に関してはいつも質素で、好きだった旅行の際にも一番安いバスに揺られることをいとわなかった。若い人に席を譲ってもらう際には遠慮なく笑顔でお礼を言いながら腰掛けて彼らに話しかけた。日本に向かう船の中でひたすら乗客たちを喜ばせ続けた社交的な性格は、死ぬまで変わらなかった。韓国ではマルチェリーノは「ハラボジ」(おじいさん)と呼ばれ親しまれていたという。ガリアーノはこうも語っている。「パウロ神父は生活に困窮している人に対して、時には身の危険を冒してまでも、勇気を持って助けの手を差し伸べていた。彼は人を信じやすく、誰かが自分を騙すとは考えもしなかった」マルチェリーノは、人を徹底的に信じる人だった。だから自分を騙そうとする人間には徹底的な怒りで応じた。一方で「すぐにやり直すこと」の大切さも知っていたので、何があってもくよくよせずに新たな歩みを始める人でもあった。文化放送黎明期の歴史を振り返る時、マルチェリーノの人柄の本質は大きく誤解されていると思う。

マルチェリーノは、70歳を超えても変わらず走り続けていた。宣教師の生きがいは宣教の最前線に立つ続けることだと信じていた彼は、韓国に続いて中国における宣教活動の計画を立てていたのだという。マルチェリーノの夢は、アジア全ての国に聖パウロ修道会を設立することだった。韓国での活動において、その後半には責任者の職を解かれたが、マルチェリーノの活動は止まることを知らなかった。そんなマルチェリーノの唯一の不安は、責任者を外れたということは、そろそろイタリアに戻されることを意味するのではないかということだった。実はローマの修道会本部も、マルチェリーノの持病悪化を気にしていた。マルチェリーノの予感は的中し、再びイタリアに帰国することとなる。マルチェリーノは修道会の後輩たちに「長生きしたいなどと、心配してはならない」と常に諭していた。大事なことは「生きること」だと語っている。「今この時を、愛と喜びをもって生きる」ことだと。

余談になるが、カトリック教徒であるアメリカ合衆国大統領ジョー・バイデンは、演説でよくアイルランドの産んだ偉大なる詩人、イエーツ(1865~1939)の詩を引用する。アイルランド北西部のドラムクリフ村にある聖コロンバ教会の墓地に眠るイエーツの墓碑には彼の詩の一節 「Cast a cold Eye On life, on death. Horseman, pass by!」と刻まれている。色々な訳し方があるそうだが、「生きることにも死ぬことにも冷たい眼差しを向けて、馬にまたがり行け!」という訳が個人的には好きだ。生ある限り、走り続けるマルチェリーノの生き方には、このイエーツの詩がぴったりくる。

大瀧シスターは思い出す。

「マルチェリーノ神父さまは、日本で大変な思いをしたという話をして下さる時、いつも苦痛の雰囲気は全然感じませんでした。『珍しいことがあっただろう』と言う感じで愉快に話していらしたので、私たちもケラケラ笑いながら聞いていました」

長く監査役として文化放送を見守り続けた長身の紳士、パガニーニ神父も、マルチェリーノをこう回想している。「パウロ神父は、誰に対しても飾り気がなく率直であった。彼は思ったことをストレートに言う傾向があったため、周囲とよく衝突したことを私は知っている。しかし、彼は長く敵意を持ち続けることができなかった。激しい衝突の後でも、自分から進んで話しかけてみんなと和解していた。彼はただ赦すだけでなく、忘れることもできた。それは彼の深い霊性のうちの、一つの徴であった。」

1978年4月16日(日)トリノ生まれの神父パウロ・マルチェリーノは、地中海に面したイタリアの街、サン・レモの病院で帰天した。75歳だった。 死の淵の床で、意識がまだはっきりしている時にマルチェリーノはこう口にしたそうだ。

「おお、なんと素晴らしき人生! 私は引き続き私の命を捧げます……。 すべてを日本のため、そして韓国のために。主が私たちを祝福し皆を愛してくださるように。(中略)喜びを得たいのなら、苦しむ必要もあります。よく忍耐しなさい、批判してはいけない。恐れてはならない。主は私たちと共におられます。ただ、ただ、信じなさい(ベルテロ著「日本と韓国の聖パウロ修道会最初の宣教師たち」より)。

真ん中の眼鏡の男性がマルチェリーノ

真ん中の眼鏡の男性がマルチェリーノ

マルチェリーノ帰天のわずか10日後、彼が戦時中拘留された際に毎日、食事を届けたあのテスティ神父(後のセントポールラジオセンター部長)も亡くなった。 そしてその年の夏にローマ教皇パウロ6世が逝去する。

マルチェリーノがこの世を去った1978年は、池袋サンシャインが開館し、大洋の本拠地・横浜スタジアムが開場した年だ。福岡のクラウンライターライオンズが身売りをし、西武ライオンズとなることが発表されている。成田国際空港が開港し、空港建設の反対運動も激しさを増していた。歌謡界ではキャンディーズやフォーリーブスが解散し、サザンオールスターズがデビュー。TBSテレビで「ザ・ベストテン」もスタートして、世は歌謡曲の全盛期であった。開局当初、歌謡曲は放送しなかった文化放送だが、日曜日の「決定!全日本歌謡選抜」という番組が大人気を博し、深夜の「走れ!歌謡曲」もトラックドライバーに愛されていた。気が付くと「歌謡曲の文化放送」に衣替えしていた。

礼拝堂設備を備えた四谷の社屋も老朽化のため取り壊しが決定し、2006年にマンションへとその姿を変えた。 しかし隣に立つ聖パウロ修道会の若葉修道院は今も健在で、都心とは思えない静けさの中にたたずんでいる。四谷は都会の中の田舎と呼ばれる。空気がとても柔らかい街だ。大瀧シスターが小林局長と見回りをしながら迎えた開局前夜祭の日からもう71年が過ぎた。文化放送は四谷から消えてしまったかと言えば、 実はまだ未練がましく、少しだけ足場を残している。激甚災害が起きて浜松町の本社機能が万が一失われても放送を続けるために、旧局舎跡に建つマンションの一室に、小さなスタジオが設置されているのだ。マンション前に、ここに文化放送があったことを示す記念碑も立っているが、私にはそれよりもこの中に小さくてもスタジオがあることの方が嬉しい。

今も見守っている気がする

戦時中、敵国人扱いとなり とらわれの身となったパガニーニ。 中国で地獄を見た後に焼野原の東京を眺めた岩本。新しい歴史を作ろうとした水野。文化放送の71年の歴史にはさまざまな役者達が顔を見せるが、私には嫌われても走り続けることをやめなかったマルチェリーノの存在がやはり気になる。頑固でかんしゃく持ちのイタリア人が、大きな夢を抱いて来日し、戦時中はひどい目に遭い、戦後も泣いて怒って喧嘩してラジオ局を作ると言う新たな野望に燃えて走り続けた。ひと儲けしようという目的ではなくキリストの愛を伝えたかったからということに、ロマンも感じる。

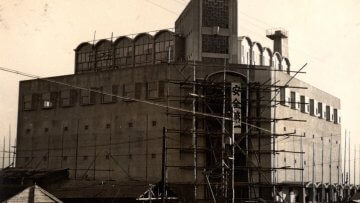

完成が近い四谷の局舎

完成が近い四谷の局舎

2016年に公開され、1500万人を超える観客動員を記録した新海誠監督のアニメ映画 「君の名は。」 そのラストシーンで四谷二丁目の須賀神社の階段の上から市ヶ谷方向を臨む印象的な景色が広がる。 この映画が公開されてから、須賀神社は「アニメの聖地」と呼ばれるようになった。 神社の石段には今も若者の姿が目立つ。このラストシーンには実は白いマンションが描かれているのだが、その場所にはかつて新ロマネスク様式の放送局があった。第5スタジオには礼拝施設が置かれ ステンドグラス風のファサードから注ぎ込む太陽の光がスタジオを 照らしていた。 狭い螺旋階段を黒装束のアスピラントたちが行きかっていた。ウソのような本当の話だ。71年も経ってしまった。あれもこれもすべて思い出の中。修道院の焼け跡に立つマルチェリーノやパガニーニの姿も夢の中だ。 文化放送は浜松町に移り、番組の風合いもすっかり変わってしまったが、それでも時々スタジオの隅っこに、彼らの息遣いを感じる時がある。目を閉じると、 汗をかきながら機材を担いで駆けずり回るスタッフの姿が浮かんでくる。笑顔で歩くイタリア人神父たちの顔が見える。黒衣をまとったアスピラントたちとともに彼らは笑顔で歩いて来る。

(あとがき)

このブログは、6年前に放送したラジオ番組「第5スタジオは礼拝堂」がべースとなっています。聖パウロ修道会澤田豊成神父提供の資料、鈴木信一神父提供の写真などの資料と文化放送が保管していた写真や資料、さらには国会図書館の資料や写真、東京都が管理する写真、開局65年時にインタビューしたOBOGの鈴木道子さん、原和男さん、伊藤満さん、大瀧玲子さんら皆さまの証言などを基にして再構成しました。中でも平塚修道院の長谷川昌子シスターの資料、池田敏雄神父の文章、ベルテロ神父の回想記が、大きな柱となりました。

ちょうど1年前の4月12日から書き始めて、約1年でこのブログが終了したことになります。これからは星の数ほどもあるであろう誤字や脱字を、誰にもばれないようにそっと直す作業に入ります。当初は3回目くらいで挫折するかも知れないと考えましたが、思ったよりも続きました。普段は、定型文に沿った形でニュース原稿を書いたり読んだりするのが仕事ですので、自由文を書くことが頭の柔軟体操にもなったのかもしれません。とは言っても他の仕事が重なったときには、毎週火曜日に記事をアップするはずが日曜日にずれ込んでしまったり、結局ズル休みしたりということが何度もありました。もっともっと取材して書きたかったと言う思いもありますが、日常業務の合間を縫っての作業で、さすがに限界がありました。

書く時に宣言したのは、「配慮や忖度をしない」ということでした。へそ曲がりの性格でもありますので、自社宣伝めいた文章には絶対しないと決めていました。一方で、ノンフィクションとまでは突き詰めて考えていませんでした。結局、自分も文化放送の社員ですし、何よりラジオが好きですので、隠し切れない会社愛やラジオ愛が滲んでしまいます。自分は会社を好きでも、会社が自分のことを好きかというとそこはかなり怪しいですのですが(苦笑)、とにかく客観的には書きたくても書けませんでした。資料が欠けている部分に関しては想像でシーンを思い浮かべつつ書きました。ただし、内紛や訴訟沙汰、倒産の危機など、自分が知りえた事実に関しは史実として遺すため、包み隠さず書きました。一部、鬼籍に入られた方については固有名詞を避けた部分はありますが、会社としては恥かもしれないと思われる部分も全て書いたつもりです。それは黒歴史かも知れませんが、それもまた歴史ですし、とにかく全部書き残しておかないと、「無かったこと」になってしまいます。戦争をテーマに、過去の資料などに触れながら10年近く番組を作ってきた経験から「残しておかないと消えてしまう」ことの怖さを痛感してきました。この小さな放送局の歴史が、自身が番組作りのテーマとしてきた「戦争」の歴史に繋がったことにも驚きました。

「うちの会社はイタリア人の神父が作ったんですよ」というだけで、もうすでに面白い。書き残しておかねばもったいない、残しておかねば消えてしまう、忘れられてしまう。教会のような四谷の局舎が取り壊されたという話を人にすると、皆から一様に「もったいない」という感想を頂きます。「もったいないから残そうよ」だけでは、会社は成り立たないわけですが、そう言われても、もったないものはもったいないのです。だから少しでも書き残しておきたかったということです。歯車がかみ合わない人間同士の軋轢についても書きましたが、どちらが正義でどちらが悪だという問題ではないことも良くわかりました。皆がそれぞれに、できたばかりのラジオ局に愛着を持っていたのだと信じます。それもまた人間ドラマだと思います。

マルチェリーノ神父が、社内でも悪者扱いされたままになっていることには少し不条理を感じていました。ある放送史を綴った書物では正体不明の怪しい人物のように描かれていました。写真を眺めると確かに眼光鋭くいかにも気難しそうな人物ですが、調べれば調べるほど、腹芸もできない純粋な人物だと理解できました。泣いて笑って怒って、しばらくするとケロっとして..とてもイタリア人的な人だったのではないでしょうか。盟友であるベルテロ神父も、マルチェリーノ神父を「性格は快活、ユーモア感覚が豊かで楽天的。彼の欠点が表面に現れるとすれば、それは元気過ぎること、多弁なこと、少し自信過剰な点だ」と評しています。身内がここまで率直に語っていて、もうそれ以上の説明がは必要ない気もしました。ただしマルチェリーノ神父本人は、人からどう言われようとも気にしなかったのでしょう。究極のポジティブ思考の持主である彼の人生を追体験することで、自分の性格も少し変わったかも知れません。

最後に聖パウロ修道会の本部に赴き、日本管区長の澤田神父に、さすがにここまで色々と書いてしまったことをお詫びしました(苦笑)。しかし神父からは「関係者の中で興味のある人間は、皆喜んで読ませて頂きました。有難かったです」と望外の有難い感想を頂きました。「自分たちカトリックの側で書くとこういう書き方にはならない。メディアの書き方は参考になる」「文章が面白いということは大事で、人の興味を引くことができるのですね」と言う温かい言葉もかけて頂きました。ただし本音はもっと面白い文章にできたのではという反省しかありませんので、やはり人に気づかれないようにそっと直していきたいと思います。そう言えば、聖パウロ修道会にも文化放送にもひときわゆかりの深い人物に、作家で劇作家の井上ひさし氏がいますが、彼が文章を書く際に大切にしていた有名な表現があります。

「むずかしいことをやさしく」「やさしいことをふかく」「ふかいことをおもしろく」

面白いとは深い言葉です。文化放送は面白い放送局になったのでしょうか。

社内でこの文章を読んでくれている人間はあまりいない気がしていたのですが、OBから突然励ましの電話をもらったり、アルバイトの大学生に「面白いですね」と声をかけてもらったり、出版社の知人から突然「読んでますよ」と電話を頂戴したりと色々と励みになることもありました。組織の中よりも外から眺める方が客観的に観察できるし、興味を引くものなのかも知れません。それがいかに少ない数であったとしても、面白いと思って頂けたなら幸甚です。

文化放送が開局したのは終戦から7年目の1952年。 開局当時ヒットしていたのは、美空ひばりの「東京キッド」や津村謙の「上海帰りのリル」 打ちひしがれる暇もなく、人々が焼け野原から這い上がり、血の汗を流す思いで 戦後日本の復興の車輪を回し続けていた時代でした。遠いイタリアからマルコ・ポーロのように日本にやってきたマルチェリーノは、戦時中は「裏切り者のイタリア人」と呼ばれ大変な目に遭いました。しかし戦後は再び立ち上がり、ラジオ局開局の陣頭指揮を執りました。ニックネームは小隊長、または豆タンク、時に小さな巨人。とにかく俊敏に動き、無限動力とも呼ばれました。これだけバイタリティ溢れていると周囲は大変です。みんな振り回されたそうです。しかし、何度も言いますが、彼がいたからこそ文化放送は存在しているのです。文化放送を作ったのは、マルチェリーノという名の、トリノ生まれで陽気で短気で活力あふれるイタリア人の神父でした。それだけは間違いありません。そしてこの会社、何とか71年も続いてきました。開局時のパイオニア精神を思い出して、71年目を過ごせればと思います。どうかこれからもよろしくお願いいたします。

-

Profile

-

1964年、奈良県生まれ。関西学院大学卒業後、1988年、文化放送にアナウンサーとして入社。その後、報道記者、報道デスクとして現在に至る。趣味は映画鑑賞(映画ペンクラブ会員)。2013年「4つの空白~拉致事件から35年」で民間放送連盟賞優秀賞、2016年「探しています」で民間放送連盟賞最優秀賞、2020年「戦争はあった」で放送文化基金賞および民間放送連盟賞優秀賞。出演番組(過去を含む)「梶原しげるの本気でDONDON」「聖飢魔Ⅱの電波帝国」「激闘!SWSプロレス」「高木美保クロストゥユー」「玉川美沙ハピリー」「NEWS MASTERS TOKYO」「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛」「田村淳のニュースクラブ」ほか