日本でも広まるかもしれない「修理する権利」

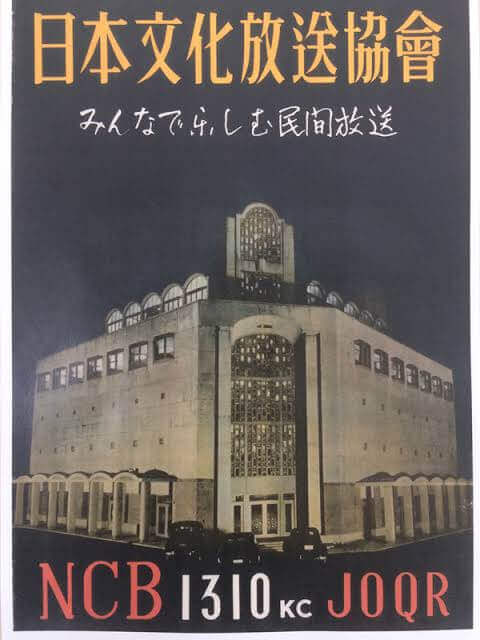

ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」(文化放送・月曜日~金曜日15時30分~17時)、4月16日の放送に毎日新聞論説委員の小倉孝保が出演。アメリカやヨーロッパで広まりつつある「修理する権利」について解説した。

鈴木敏夫(文化放送解説委員)「アメリカ西部にあるウィスコンシン州の州議会で『修理する権利』法案が提出されました。ウィスコンシン州がそろったことによって全米50の州議会が少なくとも一度はこの権利について審議する、ということになりました」

長野智子「(『修理する権利』について)初めて聞きました。どういうものですか?」

小倉孝保「日本であまり話題になっていないというか。(日本の)弁護士事務所なんかはこの問題、いろいろなところで発信しているんですよ。アメリカで弁護士事務所を開いているところもあるじゃないですか。日本でもこれ、そのうち来るよ、ということで」

長野「へえ~!」

小倉「どういうことかというと先ほど長野さん、(番組内で)『アメリカ版もったいない精神』と言われました。まさにその面もあるんです」

長野「“モッタイナイ”って英語でも使われますもんね」

小倉「壊れたけど直せるなら使いたいよ、というのがもったいない精神。簡単に捨てないでおこう、という。もう1つ、ここがものすごい本質というか。アメリカやヨーロッパで広まって人の心を打っているのかな、という理由は、自分の選択を他人に委ねたくない、ということ」

長野「ほう」

小倉「もともと2003年にカリフォルニア大の、ある学生が、自分のノートパソコンが壊れた。自分で修理しようと思ったけど説明書などを読んでも、どう直していいかわからないと。電子部品がいろいろなところに入っていて簡単に直せない。オープンにすると自社の製品の、自分たちしか持っていない情報もオープンにしないといけないところがあって。メーカーとしてはものすごく気にしていたんです。でもそれをされると消費者としては、自分が選んだ業者に直してもらうこともできないと」

長野「ああ~……」

小倉「メーカー、もしくはメーカーが特約したところしか直せない。ということは修理の価格が正当なのかわからないわけです」

長野「適正価格かどうか」

小倉「すると壊れた機器について、直すかどうか選択の余地がなくなってくる。それっておかしくないか、と2003年に言った人がいる。そうだそうだ、となってヨーロッパ、アメリカでもすごく盛り上がっているんです」

長野「へえ~!」

小倉「ウィスコンシン州が議会に提案したのが最後の州だった。実際、ニューヨークやカリフォルニア、ミネソタ、オレゴン、コロラド州はもう法律になっているんです。だからたとえばニューヨークで売るときには、こうこう、こういう方法で修理できます、というのを開示しないといけなくなった」

長野「そうなんですか!」

小倉「A社という製造業者が製品を売ったとき、修理をするなら必ずA社、もしくはA社が選んだ店しかダメですよ、ということはできなくなっているんです」

「長野智子アップデート」は毎週月曜午後3時30分~5時、火曜~金曜午後3時30分~5時35分、文化放送(FM91.6MHz、AM1134kHz、radiko)で放送中。radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。

※タイムフリーは1週間限定コンテンツです。

※他エリアの放送を聴くにはプレミアム会員になる必要があります。

関連記事

この記事の番組情報