阪神淡路大震災から30年、当時地下鉄の設計・復旧を担当していた元神戸市職員は「地下鉄の駅がつぶれ世界的に衝撃が走った」と。

毎週日曜朝5時5分からお送りしている「防災アワー」

防災をもっと身近にもっとわかりやすく生活目線でお届けしている番組です。

阪神淡路大震災から30年、神戸市の公園「東遊園地」で行われた「1.17のつどい」には能登半島や東日本大震災の被災地からの参加者もいました。

きょうの「防災アワー」は、まず気仙沼から来た友人と一緒にいた神戸市の男性の声をお届けしました。

「家は焼けて、友達は何人か逝ってしまった。、その後でも建て直すのにしんどくて、耐えきれなくて逝った人も数人。(きょうはどんな思いで祈りを?)生きて来れたなっていうのが大きい。先に逝っちゃった奴らに、まだがんばるからなって。祈るというより確認したって感じ。まだ生きていかなきゃあかんなって。(30年は?)よりしんどくなったのかもだけど、震災があったから見えたもの、できたものもある。こういう気仙沼の友達、繋がりとかね。ああいう思いがあるから気になる、気仙沼とかに行って話を聞いて、俺の時もそうやったよねって腹割って話している中で聞くことで癒されることもあるし、言ってもらうことで気が楽になることも。二度としたくない経験だけど、30年は『宝物』でもあるかもしれない」

被災した人だから、今の被災者の気持ちや状況がわかるという結びつきの強さを感じました。

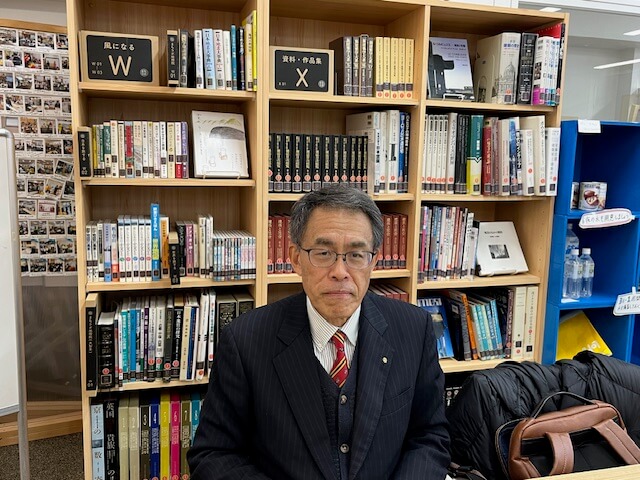

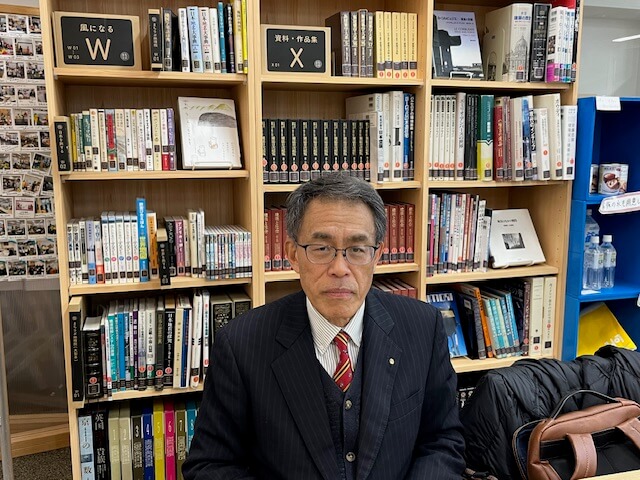

そして「神戸市防災技術者の会」事務局代表 水口和彦さんのインタビューをお送りしました。

「神戸市防災技術者の会」とは震災当時、神戸市職員として過酷な状況の中、市民の為に奔走された職員やOBの方々の集まりで、震災の教訓を伝えようと、現役職員向けの研修や防災教育を続けています。

水口さんはもともと地下鉄の設計をされていた方で、当時地下鉄の復旧のために、時には命の危険を顧みず尽力されました。

震災当時37才だった水口さん「地下鉄・神戸高速鉄道の大開駅はつぶれてしまった。世界的にも衝撃が走った。地下の構造物は地面と一緒に動くので壊れないというのが世界の定説だったのに地下鉄がつぶれた…。地下に潜ってみたが、鉄筋がぐにゅっと折れ曲がって、地下1階の床がほとんど地下2階の床に近づいていると。そこに下水が流れ込んで、劣悪な状況だった。使命感だけでやっていた」と。

神戸市の職員の7割以上が震災を経験していないということで、今までのやり方で過去の経験が生かせるのかという問題、また地域の高齢化によって「コミュニティの持続」「地域の防災力」に期待することもなかなか難しくなっていると話してくれました。

水口さんは、「自助、共助、公助」+「近助」「近所づきあいは大切」これを広めていきたいとのことです。

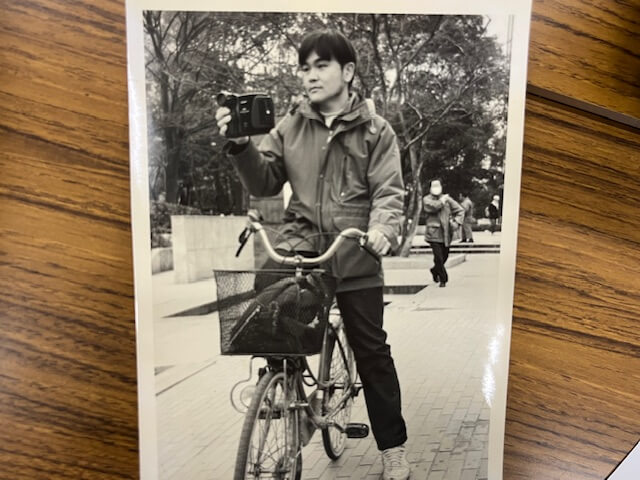

来週は、神戸国際大学 副学長で、元神戸市役所職員の松崎太亮(まつざき・たいすけ)さんのインタビューをお送りします。

松崎さんは当時広報課で広報テレビ番組担当として働いていたので、家にビデオカメラがあり、そのカメラで震災当日の朝から神戸市様子を撮影された方です。

詳しくは「防災アワー」radikoでお聴きください。

気象予報士 防災士 都庁・気象庁 伊藤佳子