寺島尚正 今日の絵日記

2024年12月30日 自分で出来る火災予防

このところ、連日各地で火災のニュースが多く伝えられている。

「こんな年の瀬に大変なことだ」と他人事として聞き流す前に、今一度チェックして欲しい。冬に火災が発生しやすい理由は、大きく二つ。

一つは「空気が乾燥していること」

もう一つは「暖房機器などの火を使用する機会が増えること」である。

空気が乾燥すると、建物や家具などに含まれる水分量も少なくなり、引火しやすくなる。特に風の強い日は、ちょっとした火の気でも大きな火事につながり、被害を広げてしまうおそれがあるのだ。

また、気温の低い日はストーブなどの暖房器具や、給湯などでコンロを使用する場面も増える。火を扱うことが増えれば火災のリスクも高まるから、冬場の火の取り扱いは十分に注意する必要があるのだ。

総務省消防庁が令和5年(1月~12月)発表した火災の概要によると、令和5年の総出火件数は38,659件。これは1日あたり106件、約14分ごとに1件の火災が発生したことになる。火災の件数は減ってきているものの、それでもまだ多くの火災が発生しているのだ。

一般の住宅では、調理器具や暖房器具、たばこをはじめ、電気機器や配線器具の誤った使用による「電気火災」等、火災の発生原因は日常の中に多くある。一例としては、電気ストーブに布団等が触れて発火したり、束ねた延長コードが熱を持って発火するケース等が挙げられている。

火災の覚えておくべき特徴には5つあるとされる。確認のために記しておこう。

1、 火災は、空気が乾燥しているときに起こりやすく、さらに風が強いと燃え広がりやすい。

2 、プラグとコンセントの隙間のほこりや湿気が原因となり、出火することがある。

3、 長年の使用によって劣化した電化製品が発熱・発火し、火災の原因になることもある。

4 、発泡スチロールやウレタン等の断熱材、プラスチック製品が燃えたときは、木材に比べて多くの煙が発生する。

5 、IHクッキングヒーターでも、加熱する力によって、少量の天ぷら油から火災につながる危険がある。

ところで火災の原因トップ5をご存じだろうか。総務省消防庁の令和5年消防統計を見ると、建物火災の出火原因は、

1 コンロ 13.2%

2 たばこ 9.2%

3 電気機器 8.0%

4 配線器具 6.2%

5 放火 5.4%

「こんろ」「たばこ」「電気機器」による火災が多いのだ。コンロのうち多くがガスコンロによる火災だが、火を直接使わないIHクッキングヒーターも火災につながるケースがみられるという。

コンロからの出火で多いのが、「消し忘れ」。コンロ火災のうち、多くが「消し忘れ」であったと報告されている。短時間でも「コンロから離れるときは火を消す」ことを徹底したい。また、コンロの近くに布巾やペーパーなど燃えやすいものがあると、火が移ってしまう可能性がある。「コンロの近くに燃えやすいものを置かない」ことも大事なのである。

最近は、電気機器や配線関連の火災も増えている。「電気機器」、「電灯電話等の配線」、「配線器具」、「電気装置」が原因となっており、電化製品の誤った使い方や老朽化が出火原因といわれている。

電気系統の火災は、「トラッキング現象」や「たこ足配線」などが主な出火原因として考えられる。トラッキング現象とは、コンセントとプラグの間にホコリが挟まり、それが湿気を帯びてスパークし、やがて出火するという現象。「コンセント周りは定期的に清掃する」「プラグは定期的に抜いてホコリを拭き取る」などの対策で、火災になるのを防ぎたい。

また、たこ足配線は、一定の電気量を超えると発熱および発火する可能性がある。「一つのコンセントに集中しないよう分配する」など、たこ足配線にならないよう工夫することも大事である。

電気コードは、配線に用いる電線と比べて許容電流が小さく、多くの電流を流すと発熱や発火等の危険がある。さらに、釘やステップル等の器具で固定すると、コードの被覆や心線を傷つける危険があるため、火災につながるような配線や固定には気を付けたいものだ。

火災で忘れてはいけないのが、煙の恐ろしさだ。実際に火災の死因では、火傷に次いで一酸化炭素中毒・窒息が多くなっている。建物内で煙が充満しつつあるときは「ほふく前進」に近い体勢になり、鼻や口をハンカチ等で覆うなどして避難するのを覚えておきたい。

また、ペットボトルや花瓶等、凹面状・レンズ状のものは、太陽光を反射または屈折させ、光が集中した場所にある可燃物を発火させる危険がある。太陽の高度が低くなる冬場に多く発生する傾向があるため、火災の原因となるものは、直射日光が当たらない場所に置くように心がけたい。

年末年始、特に家の中や周囲等は、あらかじめ火災が起きにくい環境作りを心掛けたい。ストーブの周りに物を置かない、ライターやマッチを子どもの手の届く場所に置かない、コンセントの掃除を心掛ける、寝具やエプロン、カーテン等は防炎品にする、家の周りに燃えやすいものを置かないといった対策が住宅防火につながるはずである。

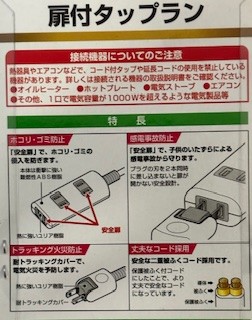

私もタップを買い換えた。近頃のタップは、コンセント部分にトラッキング火災防止用のトラッキングカバー付きの物がある。

まさかの火災予防に、自分で出来る事はしていきたいと考えている。

自分で出来る火災予防

トラッキング火災予防アイテム

プラグに優しいグッズもあります

- 12月23日

- 12月30日