今週は戦後の日本を統治したGHQ・連合国軍最高司令官総司令部に勤めた経験を持つ篠原栄子さんにお話を伺いました。東京・八王子の旧家に生まれた篠原さんは11才の時に敗戦を迎えますが、実家は戦後GHQの指揮の下行われた農地改革で所有していた広大な畑も山も全て没収されてしまいました。その後、成長した篠原さんは英語を学びたいと東京外大を受験するものの失敗。浪人生活の傍ら通学したYWCAの学生生活にいつしか心惹かれ、秘書コースでの授業に没頭。ビジネスガールの道を目指す方向に転向します。そんな時に、親族が教えてくれた「知り合いのGHQの人が事務職ができる日本人を募集しているよ」との一言。この言葉が篠原さんの人生を変えました。「ダメでもともと」の気持ちで東京・日比谷の第一生命館に向かった篠原さんでしたが見事合格。晴れて篠原さんはGHQの職員になりました。

バルコニーにカフェテリア、そして語らうアメリカ人の男女たち...建物に一歩はいるとそこはまさに映画の中のワンシーンのような光景でした。一方で机に脚を載せてリンゴにかぶりつく無作法な上官の姿には茫然。まさにカルチャーショックでした。

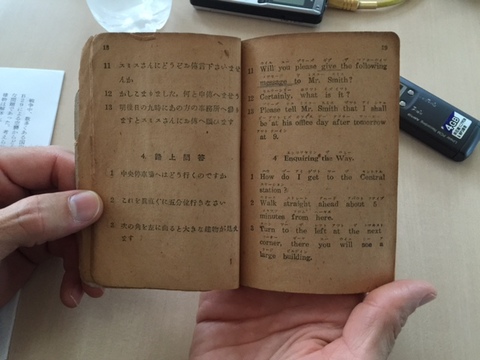

これが篠原さんが学生時代愛用した秘蔵の「ポケット日米会話」。この小冊子を丸暗記し戦後の日本人は英語を習得していったのです。

表紙はこんな感じ...

話を戻します。GHQの人たちは夕方の5時になると同時に一斉に帰宅。油断していると篠原さん一人が館内に残されることもあったそうです。

今の建物は1995年に別のビルと合体させて再建したものですが、外観は往時のまま再現されました。美しい建物です。

こんなプレートもありますよ

当時のGHQは総司令官がマッカーサーからリッジウェイに交代し、日本の主権回復までカウントダウンの時期でした。海の向こうでは朝鮮戦争の真最中、日本はいわゆる朝鮮戦争特需によって経済が復興に向かいつつありました。篠原さんが配属されたのはGHQの人事部。先輩のミセス・リトルらの指示の下、アメリカ本土から届く夫や息子の様子を案じる手紙の山に目を通し上司に言われた通りタイプライターに向かい彼らに返事を書く日々が続きます。手紙には息子や夫が戻らぬ家族たちの心配な思いが綴られていましたが、わら半紙のような安物の紙の切れ端に書き殴られた文章に篠原さんは「日本では手紙は筆で書いてきちんと封書で送るものでは」とショックを受けたそうです。ちなみにGHQが立つ日比谷では人々は皆立派なコートを着て颯爽と歩いていましたがJR(当時の国電)を挟んで向かい側の銀座界隈はヨレヨレのコートを羽織った人たちが多く行き交い、戦後数年を経てもなお貧しさを引きずっていたそうです。通勤電車もまだ客車が整わず貨物車両を利用。タクシーもなく夜に八王子の駅から人力車で帰宅したこともあったそうです! 敗戦後の日本、GHQというアメリカ、そして海の向こうの朝鮮...3つの世界が篠原さんの記憶の中で鮮やかにブレンドしています。

今は縁あって大阪の岸和田在住。語学力を生かして、外国人観光客のボランティア通訳務めるなどますます元気で活躍中の篠原さんです。

アーサーのインタビュー日記

篠原さんがGHQに就職したのは、1952年の春です。おそらく一番「戦後」という言葉がぴったりする時代で、日本の復興も軌道に乗り経済が本格的に成長を始めた時代です。戦争ではない方向に日本が向かっている時代だったはずで、篠原さんもおそらくそんな時代の空気を感じながら仕事をしていたと思います。就職した組織はアメリカのGHQ、第一生命館という実にすばらしいビルでした。仕事はすべて英語。日本の主権回復で在日米軍と名前を変えても篠原さんの仕事は続きました。その仕事の中身はとても興味深いものでした。篠原さんの仕事は朝鮮半島に送られた米兵たちの妻から届く心配のこめられた手紙を事務処理して対応することだったのです。朝鮮戦争の人事の対応を日本の首都のまん真ん中で行うといういわば戦争に関わる仕事でした。その朝鮮戦争を原動力に日本の経済が成長しました。日本の決定権を握っていたのもGHQであり在日米軍です。日本の表面だけをみるとあの時代は「戦後」という言葉がぴったりあたはまるのですが、GHQの中で篠原さんがどういう仕事を英語で行っていたかという事を考えると「戦後じゃない」と思います。戦時中で、次の戦争に完全に移行していて、そして日本の心臓部でその戦争がいろんな意味で作られている。「もはや戦後ではない」という言葉が流行するのはもう少し後の事ですが、「戦後」ではなく「戦争の継続」。すでに次の戦争に入っている時代だったということが見えてくる気がします。