![]()

![]()

« くまモンが泣いている~熊本地震取材 | メイン | 東京六大学野球 »

2016年4月25日 地域の声に耳を傾けて

熊本県益城町。

熊本地震でもっとも被害が大きかった地域です。

避難所に入りきれず、車の中で生活する家族は

車をとめた校庭で、

炊き出しのスープを幼い娘に食べさせていました。

普段は別の家で暮らしてるおばあちゃんも

築100年以上の立派な農家の家が壊れてしまい

車の中で一緒に生活しています。

おばあちゃんは

「こんなことなら長生きするんじゃなかった」とこぼします。

「もうこれで老人ホームで暮らすことになるわ」とも。

避難している人の疲れはたまり、

複数の避難所で、口論などが起きているといいます。

避難所で暮らす家族に「どんな物資が必要か」を尋ねようと

「今一番欲しいものは何ですか?」と聞くと

「やすらぎです」という答えが返ってきました。

ただ、救いなのは

熊本の皆さんは、普段から人と人との結びつきが比較的強いということです。

熊本城の近く、熊本市立城東小学校の避難所では

震災から二日目には、被災者自身が様々な役割を担う組織ができあがっていました。

若い世代の地域のリーダーが

それぞれの人脈を縒り合せ支援の輪を広げていました。

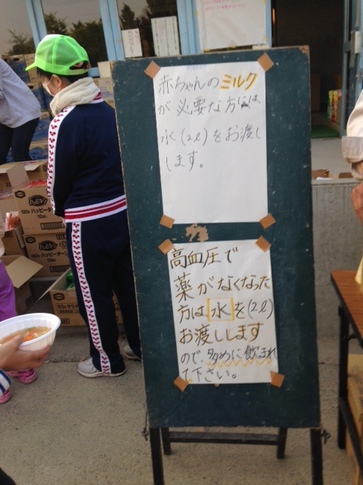

物資に関しても「どこにどんなものが必要なのか、必要でないのか」を

地元に学部がある東海大学の学生らが調査してまとめ

機敏に対応していました。

また、別の避難所では、そこに避難していた高校のサッカー部のメンバーらが

物資を配布するボランティアにまわりました。

東日本大震災でもそうでしたが

被災者が被災者の悩みを聞き、互いに助け合うという構図がみられます。

被災者が被災者を支援する構図が生まれてくる背景には

行政の対応が後手に回りがちだということもありますが

それ以上に「地域の人のことは地域の人が一番よく知っている」

ということが挙げられます。

ですから行政も、自治会長など地域のリーダーの話をよく聞くなどして

地元の求めているものを

きめ細かく把握する必要があると思います。

今回も指定の避難所ではない所で自主避難をしている人が多いため

行政は実態を把握しにくく、

物資や健康面でのケアが心配されています。

余震に怯えながらも、幼い子や高齢者がいるために自宅から出られず

そのため物資がなかなか得られない人もいます。

こういうケースこそ、地域の人から聞いた情報を活かすべきです。

![]()

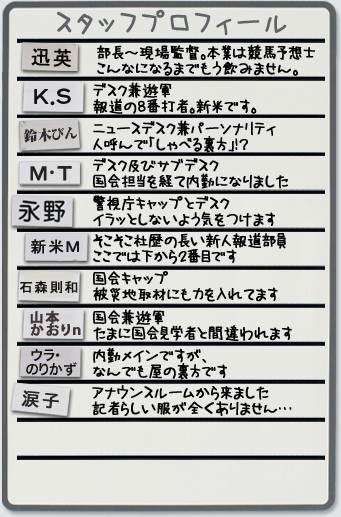

文化放送報道制作部では「ニュースパレード」を中心に、日々のニュースをお伝えしています。

その一方で、私たちの周りには普段のニュースでは伝えきれないような話が溢れています。

それをお伝えする場所が、このリニューアルしたブログ。

部員それぞれがゆるやかに伝えていきます。

ニュースの「おまけ」として楽しんで頂ければ幸いです。

よろしくお付き合いください。